Der kleine Emile fiel der Seuche als erstes zum Opfer. Emile, zwei Jahre alt, aus Meliandou, einem 500-Seelen-Dorf inmitten tropischer Wälder im Hinterland von Guinea. Hier nahm die Ebola-Epidemie ihren Anfang. Forscher gehen davon aus, dass der Junge ein totes Wildtier angefasst hatte. Emile wurde krank. Er bekam heftiges Fieber, schwarzen Stuhlgang und musste sich übergeben.

Emile starb. Doch das Virus verbreitete sich weiter. Das war im Dezember 2013.

Heute, fast drei Jahre später, sitzt Stephan Günther in seinem Büro im Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNI) in Hamburg und blickt auf die Ebola-Epidemie zurück. Auf dem Tisch stapeln sich medizinische Fachzeitschriften. In den Regalen stehen Virologie-Lexika neben Aktenordnern. »Zika«, »Ebola«, »Nigeria« steht auf ihnen.

Günther, 52, freundliche blaue Augen, Dreitagebart, war einer der ersten Wissenschaftler, die beim Ausbruch der Epidemie nach Westafrika flogen. Seit 2006 leitet er die Virologie an dem Hamburger Leibniz-Institut. Er erforscht Krankheiten wie das Lassafieber, das Marburg-Virus — und Ebola. »Der Ausbruch hat uns gezeigt, worauf es ankommt«, sagt er. »In Zukunft könnte es noch größere Epidemien geben.«

Noch nie tötete Ebola so viele Menschen wie seit 2014 in Westafrika. Mehr als 29.000 Menschen erkrankten, mehr als 11.000 starben. Bis heute fragen sich viele Beobachter, wie es so weit kommen konnte. Hat die internationale Gemeinschaft zu spät reagiert? Und ist die Welt auf einen neuen Ausbruch vorbereitet?

Am 22. März 2014 klingelte in Stephan Günthers Büro das Telefon, die Weltgesundheitsorganisation WHO bat um seine Unterstützung. Vier Tage später saß er mit seinem Team im Flugzeug, im Gepäck das European Mobile Lab (EMLab), eine virologische Forschungsstation: 20 orangefarbene Plastikboxen voll mit Diagnostikgeräten. Vom Flughafen in Guineas Hauptstadt Conakry ging es weiter mit dem Auto nach Guéckédou, zwei Tagesreisen entfernt.

Zu diesem Zeitpunkt war Emile seit drei Monaten tot. Nur zwei Tage, dann war er gestorben. Danach erkrankten Menschen in Guéckédou. Von hier breitete sich das Ebola-Virus nach Sierra Leone und Liberia aus. Die Menschen wussten nicht, womit sie es zu tun hatten. Sie verwechselten die ersten Symptome mit denen der Malaria. Doch weil die Behandlung nicht anschlug, sprachen die Ärzte von einer »strange disease«, einer seltsamen Krankheit. Dabei ist Ebola keine Unbekannte.

Die Krankheit wurde erstmals 1976 bei Ausbrüchen in der Demokratischen Republik Kongo und im Südsudan in Zentralafrika diagnostiziert. Ihre Erreger werden durch engen Kontakt zu Erkrankten, Toten oder durch infizierte Tiere wie Affen oder Flughunde übertragen. Das Virus greift das Immunsystem und lebenswichtige Organe an. Bis zu 90 Prozent der Infizierten sterben.

In der Grenzregion von Guinea, Sierra Leone und Liberia breitete sich die Seuche rasant aus. Bereits Ende März 2014 warnte die Organisation »Ärzte ohne Grenzen«, die Ebola-Epidemie sei außer Kontrolle. Doch erst im August rief Margret Chan, Generaldirektorin der WHO, den internationalen Gesundheitsnotstand aus.

Für Wolfgang Hein vom Hamburger Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien (GIGA) hatte die Verzögerung mehrere Ursachen. Der Politikwissenschaftler beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, wie die Weltgemeinschaft globale Gesundheitsprobleme besser lösen könnte. Er sagt: »Die Infrastruktur in den betroffenen Ländern ist schlecht, die Gesundheitssysteme wurden in Bürgerkriegen weitgehend zerstört, viele Ärzte sind abgewandert.« Es fehle an Expertenwissen und einem funktionierenden Meldesystem.

Der Virologe Stephan Günther ist ähnlicher Meinung. »Das Gesundheitsministerium und auch die Mitarbeiter im WHO-Büro in Guinea haben das Ausmaß wohl unterschätzt.« Aber wer hätte die Zeichen richtig deuten sollen? Die Krankheit brach in Westafrika zum ersten Mal aus und traf die Bevölkerung völlig unvorbereitet.

Normalerweise ist ein Ebola-Ausbruch schnell vorbei, wenn einige einfache Regeln eingehalten werden, um die Übertragung zu verhindern. In Westafrika, sagt Günther, hätten die Menschen infizierte Familienangehörige ohne Schutz gepflegt, obwohl öffentlich davor gewarnt worden sei. Sie hätten nicht auf ihre traditionellen Begräbnisrituale verzichtet, bei denen Angehörige die Leiche zum Abschied waschen, umziehen, umarmen und küssen. »Ganze Familien haben sich so angesteckt.« Ende Juli stieg die Zahl der Neuinfektionen explosionsartig an.

Die Menschen misstrauen Staat und Helfern — das war Bürgerkriegsgebiet.

STEPHAN GÜNTHER

Zu einem der Hauptprobleme wurde die Mobilität der Bevölkerung. Wolfgang Hein sagt: »Die Grenzregion um Guinea, Sierra Leone und Liberia ist durch länderübergreifenden Handel, Migration und Familienbande geprägt. Die Menschen sind viel unterwegs.«

Stephan Günther ergänzt, dass einige Infizierte aus Angst ihre Dörfer verließen und damit die Ausbruchskontrolle erschwerten. Andere wurden versteckt, Verdachtsfälle nicht gemeldet. Statt in Krankenhäusern oder mobilen Behandlungszentren Hilfe zu suchen, gingen die Kranken zu traditionellen Heilern. »Die Menschen haben ein generelles Misstrauen gegenüber staatlichen Einrichtungen«, sagt Stephan Günther, »das war Bürgerkriegsgebiet. Wer seine Angehörigen in die Behandlungszentren brachte, sah sie oft nicht lebend wieder. Daraus schlossen die Menschen, dass man ihnen dort nicht wirklich helfen könne.«

Einige fürchteten auch die Hilfskräfte in den weißen Schutzanzügen, dachten, dass sie das Virus eingeschleppt hätten. Manchmal, erzählt Günther, gab es Gewalt, wenn Helfer in die Dörfer kamen. »Autofenster wurden eingeschlagen, Teams von ›Ärzte ohne Grenzen‹ attackiert.«

Will man eine Epidemie eindämmen, muss man alle Menschen, die mit Erkrankten in Berührung gekommen sind, finden und sie bei den ersten Symptomen auf das Virus testen. Doch in Westafrika kamen die Helfer mit der Suche nach Kontaktpersonen nicht hinterher, auch weil ihnen einige Hilfslieferungen nicht halfen. Einmal, erinnert sich Stephan Günther, sei eine große Lieferung Fahrräder eingetroffen. »Aber wie sollen Hilfskräfte auf Fahrrädern Kontaktpersonen im afrikanischen Busch ausfindig machen?« Das Virus breitete sich aus. So viele Menschen mussten versorgt werden, dass die Vorräte an Medikamenten und Impfstoffen bald erschöpft waren. In den betroffenen Gebieten fehlten erfahrene Helfer und Pfleger, Versorgungseinrichtungen und Transportfahrzeuge.

Erst seit Januar 2016 gilt Westafrika als ebolafrei. Die WHO hat den internationalen Notstand für beendet erklärt — aber der Kampf gegen die Krankheit ist nicht vorbei. Das Virus könnte im Sperma Überlebender überdauern und schlummert weiter im Tierreich. Außerdem traten allein während des Ausbruchs in Westafrika 50 Mutationen auf. Manche Forscher befürchten, der Erreger könnte eines Tages über die Luft übertragen werden. »Das wäre der Super-GAU«, sagt Stephan Günther. »Bislang gibt es dafür aber keine Hinweise.«

Sollte die Seuche in ihrer bekannten Form zurückkehren, sei die Bevölkerung heute besser vorbereitet. Und: Man könnte die Krankheit behandeln. Ein Impfstoff, »VSV-Zebov«, wurde inzwischen erfolgreich in Guinea getestet und könnte bei einem neuen Ausbruch eingesetzt werden. Doch Günther warnt: »Die Herstellung großer Mengen Impfstoffe und deren Einsatz müssen in Zukunft noch viel schneller gehen. Egal um welchen Erreger es geht.«

Wir brauchen ein internationales Team, das wie eine Bereitschaftspolizei auf den nächsten Einsatz wartet.

WOLFGANG HEIN

Wie bei vielen anderen Medikamenten, die in armen Ländern dringend benötigt werden, haben Ebola-Impfstoffe für Pharmafirmen keine Priorität. Bislang waren vergleichsweise wenige Menschen betroffen. »Ebola-Vakzine bringen den Firmen keinen Profit«, sagt Günther. »VSV-Zebov« war seit zehn Jahren bekannt, aber er wurde weder ausreichend am Menschen getestet noch in größerer Menge produziert.

Die WHO habe deshalb reagiert. Zum Beispiel mit »Blueprint«, einem globalen Aktionsplan. Er soll sicherstellen, das wirksame Tests, Impfstoffe und Medikamente schnell und in großer Menge bereit stehen.

Ein noch ungelöstes Problem ist laut Wolfgang Hein vom GIGA hingegen der schlechte Zustand der Gesundheitssysteme in den afrikanischen Ländern: »Sie bräuchten eine minimale Infrastruktur und ein globales Überwachungs- und Meldesystem, um Informationen möglichst schnell weiterzuleiten.« Infektionen in abgelegenen Dörfern könnten sonst unentdeckt bleiben.

Die internationale Gemeinschaft müsse ärmere Länder wie Guinea dafür deutlich stärker unterstützen, finanziell, technologisch und mit geschulten Einsatzkräften. Die Ebola-Krise kostete 500 Ärzte und Pfleger das Leben. Sie fehlen jetzt. »Wir brauchen ein internationales Team, das wie eine Bereitschaftspolizei auf den nächsten Einsatz wartet«, sagt Hein. Ein solches Team könnte das »European Medical Corps« sein, das in Reaktion auf die Ebola-Krise gebildet wurde. Deutschland stellt für die Initiative Labore und ein Isolationskrankenhaus bereit.

Auch Stephan Günther und sein mobiles »EMLab« gehören zur sogenannten EU-Weißhelm-Truppe. Im Juli rückte sie zu ihrem ersten Einsatz aus: einer Gelbfieber-Epidemie im Kongo.

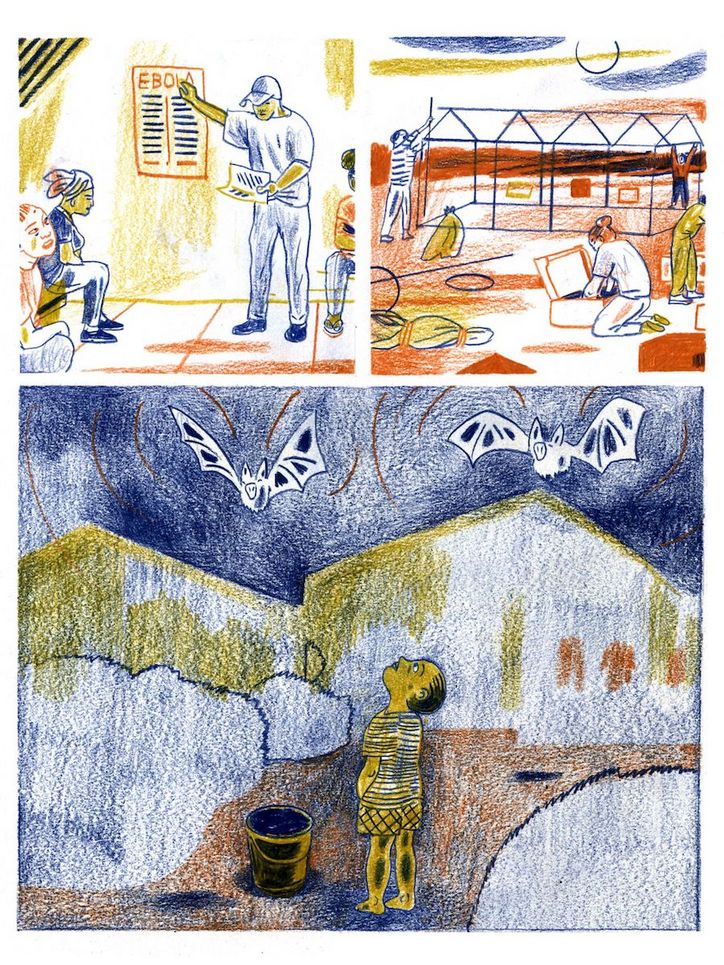

PAULA BULLING

Die Illustratorin hat sich für uns nach Westafrika gedacht. Vor zwei Jahren brach dort die bislang größte Ebola-Epedemie aus. Ich wollte, dass die Zeichnungen den Weg des Virus sachlich übermitteln, aber trotzdem leicht sind und vibrieren.

Eine umfangreiche Bildrecherche lieferte die Details dafür: von der Kleidung über die Wohnhäuser bis zu den Pflanzen.