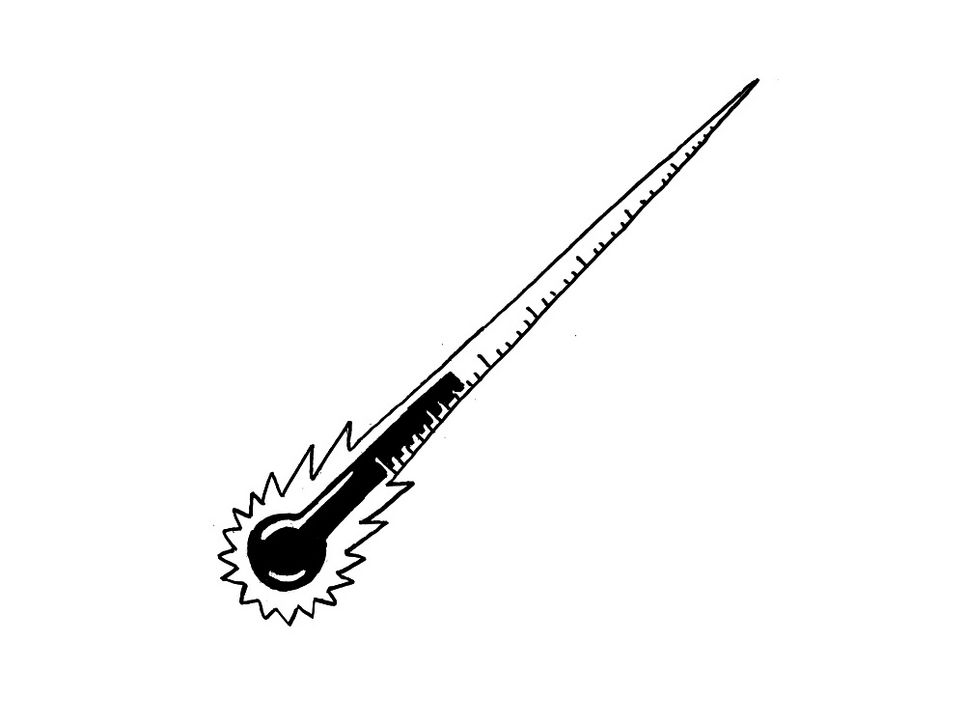

Weltraumthermometer

Dass es auf dem roten Planeten nicht gerade gemütlich ist, lässt sich schon von der Erde aus abschätzen. Aber dass auf dem Mars am 9. Oktober bei Bodentemperaturen zwischen 16 und 129 Grad Celsius unter Null die Sonne schien, weiß die Menschheit nicht zuletzt wegen einer Entwicklung aus Thüringen: Die thermoelektrischen Strahlungssensoren, an denen das Leibniz-Institut für Photonische Technologien (IPHT) seit den 1960er Jahren arbeitet, verfügen über höchste Messgenauigkeit. Sie wandeln Wärmestrahlung in elektrische Spannungssignale um und können die Temperatur am Boden von Planeten messen, ohne sie zu berühren.

Auf dem Mars ist einer von ihnen seit 2012 unterwegs, an Bord des NASA-Rovers »Curiosity«. Unter den rauen Bedingungen des Weltalls muss er nicht nur genau, sondern auch robust sein. Und weltweit baue niemand die Sensoren genauer und robuster als das IPHT, sagt Ernst Keßler. Bis zu seinem Ruhestand Anfang des Jahres hat er mehr als drei Jahrzehnte an ihnen gearbeitet: »Ich weiß, dass das in Zeiten von höher, schneller, weiter kaum zu glauben ist, aber wir haben sie bereits vor über 20 Jahren auf den Punkt entwickelt.«

Anwendung finden die Sensoren nicht nur in fernen Welten, sondern auch auf der Erde. Hier kommen sie neben der berührungslosen Temperaturmessung in der Präzisions- und Analysenmesstechnik zum Einsatz, etwa in Krankenhäusern. »Aber Missionen ins All faszinieren die Menschen eben ganz besonders«, sagt Ernst Keßler. Die Sensoren aus Jena waren nicht nur auf dem Mars, sondern sind 2014 mit der »Rosetta«-Mission auch auf dem Kometen Tschurjumow-Gerassimenko gelandet nach zehnjährigem Flug. Dort war es mit bis zu minus 180 Grad Celsius noch kälter als auf dem Mars. Das nächste Ziel steht bereits fest: Für 2018 ist der Start einer Merkur-Mission geplant, mit eigens dafür entwickelten Sensoren.

Wolkenfabrik

Schäfchenwolken, Schleierwolken, Federwolken, Haufenwolken. Die mal weißen, mal fast schwarzen Schwaden am Himmel können alle möglichen Formen annehmen. Und auch wenn wohl jeder sie immer mal wieder versonnen bis besorgt betrachtet, hüten die Wolken noch viele Geheimnisse. Wie genau entstehen sie beispielsweise?

Am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS) wollen Wissenschaftler unter anderem diese Frage an einer eigens dafür erdachten Forschungsanlage klären: dem Wolkenlabor mit seinem neuartigen turbulenten Windkanal. Frank Stratmann und sein Team können darin Wolken herstellen, um sie zu untersuchen. »Wir wissen, dass sie sich bilden, wenn Wasserdampf auf kleinen Aerosolpartikeln, also Feinstaub, kondensiert«, sagt Stratmann, der am TROPOS die Arbeitsgruppe Wolken leitet. »Aber wir wissen nicht, was für ihre Entstehung wichtiger ist — die Beschaffenheit der kleinen Aerosolpartikel oder turbulente Schwankungen von Temperatur und Feuchte in deren näherer Umgebung.«

Die Leipziger Forscher gehen davon aus, dass die Turbulenzen die Wolkenbildung verstärken oder beschleunigen. Stimmt ihre Hypothese, hätte dies Auswirkungen auf die Beschreibung von Wolken in Modellen, die zur Niederschlags- und Klimavorhersage eingesetzt werden. Ihre Ergebnisse unterziehen die Forscher immer wieder einem Realitätscheck. Unter anderem überprüfen sie auf den Kapverden, ob sich die im Labor gewonnenen Erkenntnisse auf die Bildung atmosphärischer Wolken übertragen lassen.

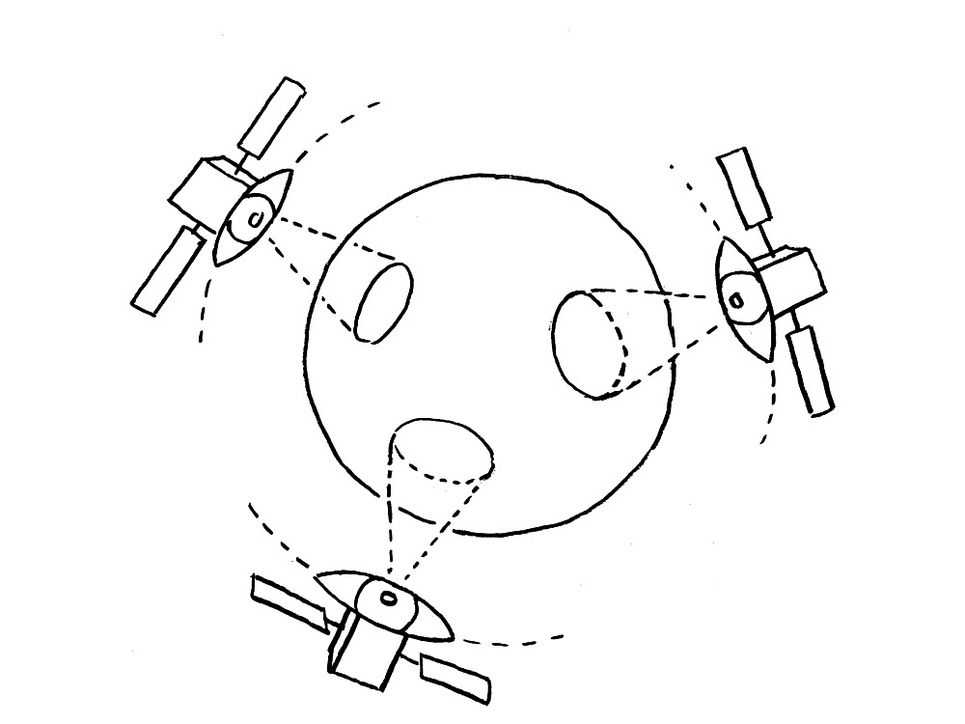

Alarmanlage

Sie sind nur etwa so groß wie eine Praline. Dafür sind sie zäh und zuverlässig und stellen sich in den Dienst einer größeren Sache. Die Pumplaser des Berliner Ferdinand-Braun-Instituts — Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH) sind eine wichtige Komponente des Satellitensystems »EDRS«, eines sogenannten Laserknotens. Auf seiner Umlaufbahn in 36.000 Kilometern Höhe sammelt es Daten von mehreren Erdbeobachtungssatelliten und leitet sie bei Übertragungsraten von 1,8 Gigabit pro Sekunde praktisch ohne Zeitverlust weiter zur Erde. »Die Datenmenge von drei handelsüblichen DVDs legt diesen Weg in einer Minute zurück«, sagt Andrea Knigge, die das Projekt am FBH leitet. Das hohe Tempo kann lebensrettend sein: Die Satelliten werden unter anderem zur Beobachtung von Naturkatastrophen wie Erdrutschen oder Tsunamis eingesetzt, um Schäden abschätzen und Warnungen aussprechen zu können.

Der Aufbau des Systems hat Anfang 2016 begonnen, als eine Rakete den ersten von zwei Satelliten ins All schoss. Weil der Weg dorthin weit ist und die Arbeitsumgebung rau, bauen die FBH-Wissenschaftler ihre Pumplaser-Module besonders robust. So überstehen sie Raketenstart und Weltraumstrahlung unbeschadet. »Das Herzstück der Laser sind spezielle Chips«, sagt Andrea Knigge. »Jede Chipgeneration muss aufs Neue mit umfangreichen Lebensdauertests beweisen, dass sie über die gesamte Betriebsdauer von 15 Jahren zuverlässig funktionieren wird«.

Das Licht von Lasern hat sich in den vergangenen Jahren als überaus nützliches Vehikel erwiesen. Auch über Distanzen von mehreren zehntausend Kilometern kann es die zunehmenden Datenmengen in der Satellitenkommunikation transportieren. Die Diodenlaser aus Berlin sind daher begehrt. Inzwischen sind sie auf mehreren Missionen im All unterwegs.

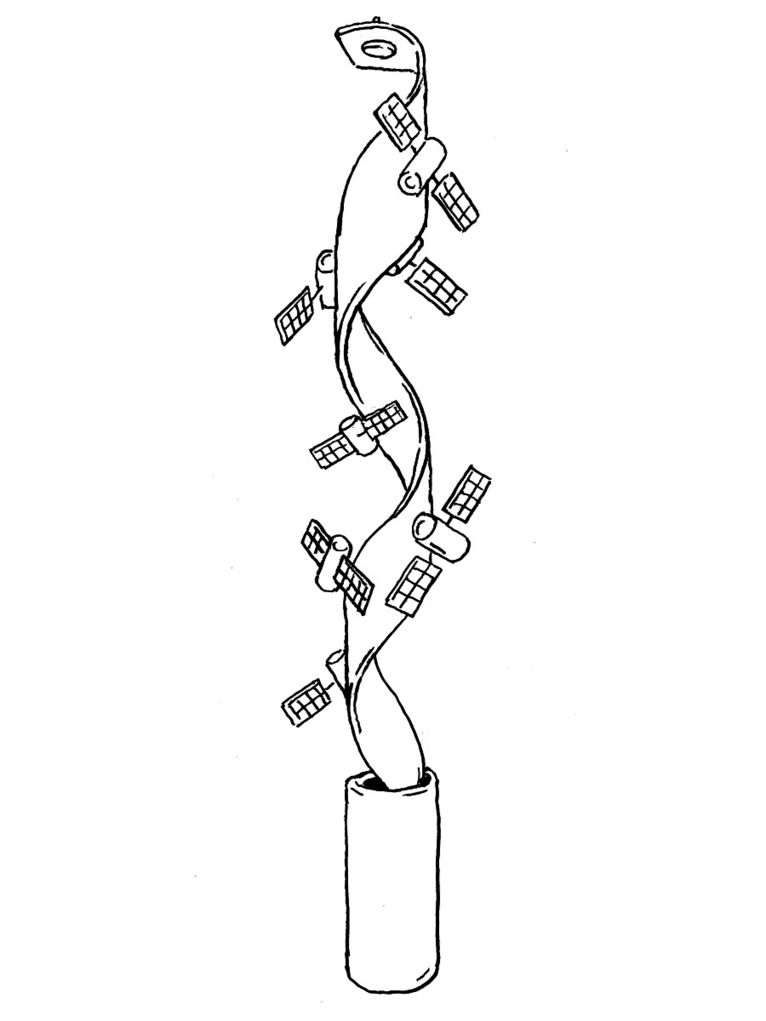

Elektroraketen

Brillengläser, die keine Kratzer kriegen und Infrarot-Fieberthermometer. Oder auch der allgegenwärtige Schaumstoff. So manche Erfindung aus der Weltraumforschung hat sich auch auf der Erde als überaus nützlich erwiesen. Dabei funktioniert der Transfer auch in die umgekehrte Richtung.

Das Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung (IOM) bringt irdische Technik ins All. Seit 40 Jahren arbeiten die Leipziger mit sogenannten Ionenquellen. Mithilfe der elektronisch geladenen Atome lassen sich Materialien hochpräzise bearbeiten — durch Ätzen oder Abscheiden. »Aber auch im Weltraum sind sie schon länger im Einsatz: als elektrische Antriebssysteme für Raumfahrzeuge und Satelliten«, sagt Daniel Spemann. Ein Beispiel sind Gitterionenantriebe, die ihren Schub mit der Beschleunigung ionisierter Gase in elektrischen Feldern erzeugen.

Am IOM erforschen Spemann und seine Mitarbeiter die physikalischen Grundlagen dahinter. Sie arbeiten zudem an Teilkomponenten, die die elektrischen Triebwerke weiter verbessern sollen, etwa indem sie ihre Lebensdauer verlängern. 2015 verfügten von etwa 1.000 aktiven Satelliten in der Erdatmosphäre lediglich 190 über die Technologie, auch weil sie noch sehr teuer ist. Dabei hat sie entscheidende Vorteile: Die Elektroraketen können mehr als 20.000 Stunden in Betrieb bleiben, herkömmliche nur wenige Minuten. »Besonders eignen sie sich, um Kommunikations- und Forschungssatelliten exakt in Position zu bringen«, sagt Daniel Spemann. Eines Tages sollen sie sogar beim Aufräumen helfen: Von Ionenquellen angetrieben könnten Abschleppsatelliten Weltraumschrott in Richtung Erdatmosphäre bugsieren, wo dieser dann verglüht.

Photonentennis

Sie spielen Ping Pong in Nordnorwegen. Mit dem »Rayleigh-Mie-Raman-Lidar«, kurz: RMR, schießen die Forscher des Leibniz-Instituts für Atmosphärenphysik spezielle Lichtteilchen in die Höhe — und warten ab, was zurückkommt. »Insgesamt sind es 30 Laserpulse in der Sekunde«, sagt Franz-Josef Lübken, der das Institut in Kühlungsborn leitet und für seine Messkampagnen immer wieder ins ALOMAR-Observatorium auf der Insel Andøya reist.

»Von Atomen, Molekülen oder auch Aerosolen prallen sie zurück zur Erde.« Die Zeit, die ein Photon dafür braucht, verrät die Entfernung des Teilchens, das es reflektiert hat. Die Zahl der reflektierten Photonen verrät die Zahl der Teilchen in dieser Höhe. Mithilfe der Frequenz des Lasers können die Forscher Temperaturen und Winde in der Atmosphäre messen. Bei ihren Beobachtungen konzentrieren sie sich auf den Bereich zwischen 50 und 120 Kilometern Höhe.

Am Übergang von Erdatmosphäre zu Weltraum sind sonderbare Prozesse in Gang: Im Sommer ist es dort kalt, im Winter warm. Dahinter stecken sogenannte Schwerewellen, die die Luftzirkulation in der Atmosphäre verändern. Besonders stark sind ihre Auswirkungen in den mit dem RMR vermessenen Höhen. Im Sommer verursachen die Wellen dort Aufwärtswinde, die Temperaturen von bis zu 150 Grad unter dem Gefrierpunkt nach sich ziehen.

»Wir betrachten hier die kälteste Stelle in der Erdatmosphäre«, sagt Franz-Josef Lübken. Es sei dort so kalt, dass sich Eiskristalle bilden, die vom Boden aus als »Leuchtende Nachtwolken« zu erkennen sind. »Sie sind wunderschön — aber mit großer Wahrscheinlichkeit ein Zeichen des Klimawandels.« Deshalb sei es wichtig, die Physik dieser Schichten besser zu verstehen. »Was wir dort oben messen, ist auch für hier unten von Bedeutung.« Das RMR-Lidar bringt dabei einen entscheidenden Vorteil mit sich: Es funktioniert auch bei Tageslicht. Wenn die Sonne die Forscher im arktischen Sommer rund um die Uhr mit Lichtteilchen zuschüttet, picken diverse Filter die Photonen des RMR-Lidars heraus.