Seit 2018 veranstaltet die Leibniz-Gemeinschaft einen jährlichen China-Tag. Eingeladen sind dazu stets Forschende und Forschungskoordinator:innen mit China-Bezug aus dem gesamten deutschen Wissenschaftssystem. Bot der erste China-Tag noch eine breit angelegte tour de force von chinesischer Kulturgeschichte bis zum Forschungs-Knigge, so klangen 2019 bereits heikle Themen an: der Umgang mit geistigen Eigentumsrechten, mit Technologieabfluss, mit undurchsichtigen Industriekooperationen und vielem mehr. Der dritte China-Tag stand, erstmals unter Beteiligung internationaler Vortragender, im Lichte der aktuell allenthalben entwickelten Leitlinien und Positionspapiere zur Bewertung der Wissenschaftskooperation mit China. Worum geht es? Eine Analyse.

Auch außerhalb der MINT-Forschung sollten nunmehr jedem die shock-and-awe-Statistiken geläufig sein, die Chinas Aufstieg zu einer führenden Wissenschafts- und Technologienation dokumentieren. Ankündigungen der chinesischen Regierung der letzten zwei Jahre sowie die Verlautbarungen des Volkskongresses von Anfang März 2021 nebst seinem aktuellen 14. Fünfjahresplan lesen sich unmissverständlich: Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) unter Xi Jinping sieht Chinas globale Innovations- und High-Tech-Führerschaft vor und konkretisiert dafür im dazugehörigen Industrieplan zehn Fokusbereiche, darunter 5G-Anwendungen, künstliche Intelligenz, Biotechnologie, neue Materialien für Luft- und Raumfahrt, neue Energietechnologien und smarte Fahrzeugantriebe. Die bis zum 100. Gründungsjubiläum der Volksrepublik, also bis 2049, angestrebte weltweite Technologieführerschaft soll zudem in zwei Kreisläufe münden, mit denen China den Binnenkonsum anheizen und sich selbst ökonomisch unabhängig von westlichen Zulieferungen und Technologien machen möchte und zugleich die Abhängigkeit internationaler Produzenten von China vertieft (dual circulation strategy).

Häufige Reaktionen aus der Wissenschaft: Eskapismus, Fatalismus, Idealismus oder Relativismus.

ALMUTH WIETHOLTZ

So gut wie gar nicht diskutiert wird bisher Chinas paralleles Streben nach wissenschaftlicher Autonomie, welches Patente, geistige Eigentumsrechte, Fachzeitschriften, Standards und Bewertungsgrundlagen made in China zum Ziel hat, die in einem nächsten Schritt in die Welt getragen werden sollen. Ihre Ziele verfolgt die KPCh einerseits durch massive Investitionen in Forschung und Talententwicklung, andererseits durch aus unserer Sicht unlautere Maßnahmen wie erzwungenen Technologietransfer, die weltweite Ko-Optation von Gleichgesonnenen durch die sogenannte chinesische Einheitsfront und die gezielte Platzierung von Forschenden der Volksbefreiungsarmee in internationalen Wissenschaftseinrichtungen – während das eigene Militär im selben Zuge technologisch hochgerüstet wird. China umwirbt zudem internationale Spitzenforscher:innen von den Neurowissenschaften bis zur Künstlichen Intelligenz-Entwicklung und bietet insbesondere Emeriti hervorragende Forschungs- und Lehrbedingungen vor Ort, naturgemäß unbehelligt von jeglicher Exportkontrolle.

Die externen Effekte des Führungsanspruchs der KPCh schlagen sich bereits in der (Selbst)zensur internationaler Verlage nieder. Besonders problematisch ist: Die offizielle chinesische Doktrin der »zivil-militärischen Fusion« lässt eine trennscharfe Unterscheidung zwischen »harmloser« ziviler, kommerzieller und »bedenklicher« militärischer Forschung bei der Forschungskooperation mit chinesischen Kolleg:innen ehrlicherweise nicht mehr zu.

Alles bloß Säbelrasseln und Angstmacherei der Sino-Pessimisten, auf welches man nicht »emotional und vorschnell« reagieren sollte? So ein Einwand auf dem dritten China-Tag. Nun, oft genug hat die KPCh ihre selbstgesteckten Ziele, ob nun immer sinnvoll oder nicht, erreicht und lag lediglich im Zeitplan daneben: Sie war meist früher fertig als geplant. Aus catching up with the number one (den USA) ist becoming number one (again) mit klarem Hegemonialanspruch geworden. Konsequenterweise hat die EU-Kommission 2019 in einem vielbeachteten, ungewöhnlich deutlichen Communiqué China als cooperation partner, a negotiation partner, an economic competitor in the pursuit of technological leadership and a systemic rival definiert.

Auch der Kurs des früheren US-Präsidenten Trump der selektiven Abschottung (decoupling), der Exportsanktionen und der technologischen Entflechtung, welcher Chinas Ziel der eigenen Technologieunabhängigkeit erst begründete, wird von der Biden-Regierung weitergeführt. Weniger bekannt ist, dass sich Staaten wie Australien, Kanada und Schweden, von China exemplarisch abgestraft, abwenden und nach Kräften an der Diversifizierung ihrer Forschungspartner versuchen (»India is the new China«). Die politischen Beziehungen zu China haben vielerorts einen Tiefpunkt erreicht – doch muss das die deutsche Wissenschaft kümmern?

Wer deutschen Wissenschaftler:innen mit China-Kooperationen die oben skizzierten Entwicklungen zu bedenken gibt, stößt teils auf offene Ohren, oft jedoch auch auf ein Repertoire an Reaktionen, welche sich, frech überspitzt, den Kategorien Eskapismus, Idealismus, Fatalismus oder Relativismus zuordnen lassen. Wie sehen diese im Einzelnen aus?

Der Grundlagenforscher verweist typischerweise darauf, dass seine Erkenntnisse per definitionem keine direkte technologische, geschweige denn militärische Anwendung zeitigten und Forschungsergebnisse ohnehin publiziert würden. Wissenschaft diene nicht der Erzeugung von Geheimwissen, und Universitäten seien keine Industrieproduktionsstätten. Eingriffe von außen verbittet er sich mit Verweis auf Artikel 5, Absatz 3 des Grundgesetzes: Wissenschaft und Forschung sind frei.

Ihm gegenüber steht die Professorin aus den Technikwissenschaften: Sie argumentiert achselzuckend-fatalistisch, dass China dem Westen in ihrem Fachgebiet bald uneinholbar voraus sein werde und man (schon mit Blick auf das Konkurrenzinstitut im Nachbarland) den Anschluss an die zukünftige Weltspitze nicht verlieren dürfe – und sie weist mit einiger Berechtigung darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft immerhin seit Jahrzehnten nahezu unreguliert deutsche Technologie nach China (aus)verkaufe.

Der idealistisch denkende Forscher wiederum wird seinerseits darauf beharren, dass internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit grundsätzlich gut sei, da die Wissenschaft selbst da noch Brücken baue, wo die Politik vor Mauern stehe. Außerdem, so der Traum des Idealisten, müsse man Chinas Dominanz letztendlich gar nicht fürchten, da Grundvoraussetzungen für kreative Spitzenwissenschaft freiheitliche Demokratie und Meinungsfreiheit seien – und vielleicht trage der akademische Austausch ja Stück für Stück und Student:in für Student:in zur Demokratisierung Chinas bei.

Als letzte in der Reihe wird die werterelativistisch argumentierende Forscherin vorbringen, dass doch auch »die Amerikaner« stets nach Technologieführerschaft, Wirtschaftsdominanz und militärischer Übermacht strebten, also »auch nicht besser als die Chinesen« seien.

Egal ob Eskapist, Fatalist, Idealist oder Werterelativist – eines eint sie alle: Das jeweils eigene Kooperationsprojekt mit chinesischen Kolleg:innen wird jedenfalls als unproblematisch empfunden.

All diese Argumente verfangen nur auf den ersten Blick. Zunächst einmal gebietet schon der Respekt vor einer Nation, welche sich in kürzester Zeit vom Schwellenland zum globalen High-Tech-Player entwickelt hat, dass wir die chinesische Politik ernst nehmen, ihren Ambitionen Glauben schenken und sie als rationale und umsetzungsstarke Wettbewerberin anerkennen. Einer Volksrepublik, die sich die globale Technologieführerschaft auf die Fahnen geschrieben hat und sich trotz eines Medianeinkommens von gerade einmal 25 Prozent des OECD-Durchschnitts massenhaft teure Auslandsstipendienprogramme leistet, dürfen wir abnehmen, dass es für ihre Studierenden und Gastforschenden an deutschen Forschungseinrichtungen noch Einiges zu lernen gibt, und zwar inhaltlich und mehr noch prozedural.

Die Spitzenforschenden Chinas sind in der Regel Rückkehrer:innen, die von ihrer Ausbildung im Ausland und Einbindung in internationale Netzwerke profitieren und damit die Schwächen des heimischen Systems ausgleichen. Wer also nur die reine Publikation der Ergebnisse zu Felde führt, unterschlägt, dass diese stets bloß das Ende eines kreativen, voraussetzungsvollen, gemeinschaftlichen Forschungsprozesses mittels freien Meinungsaustausches ist. Es geht also auch in der Grundlagenforschung tatsächlich um ein viel größeres Gut als um die reine Veröffentlichung von Ergebnissen: Es geht um die Ausbildung ambitionierter, leistungsstarker und kreativer Talente. Ferner mag es bei »uns« in Deutschland zudem aus guten Gründen und hehren Motiven heraus verpönt sein, Wissenschaft vornehmlich zweckgebunden oder gar im nationalen, geschweige denn im geostrategischen Interesse zu betreiben. Indessen gehört zu unserer interkulturellen Versiertheit (und zur vielbeschworenen China-Kompetenz) auch die Einsicht, dass wir mit unserem Verständnis von freier Wissenschaft zur Mehrung des Weltwissens eine allseits bewunderte, nicht selbstverständliche Ausnahme bilden, die es mittelfristig durch harte Arbeit und den Einsatz aller Beteiligten zu erhalten gilt. Wenn wir – sei es nun aus eigener Unkenntnis, Bequemlichkeit oder wissenschaftsmerkantilem Opportunismus – unter »Kooperation« und »Synergien« etwas anderes verstehen (wollen) als viele Chines:innen, dann müssen wir fairerweise nicht nur China seine eigene Auffassung davon zugestehen, sondern uns selbst nüchtern eingestehen, dass schon die Devise »Wandel durch Handel« sich nicht bewahrheitet hat. Die Gleichung »Wissenschaft braucht/erzeugt Demokratie« wird ebensowenig aufgehen.

Die mehrheitlich enttäuschten Erwartungen der Wirtschaft hinsichtlich fairer Marktzugänge in China dürften dabei einen Vorgeschmack für den zukünftigen Zugang internationaler Wissenschaftler:innen zu den begehrten chinesischen Forschungsdaten, Infrastrukturen, Erkenntnissen und Talenten bieten. Anders gesagt: Mit einem »weiter so« nehmen wir höchstwahrscheinlich kurzfristige wirtschaftliche und wissenschaftliche Interessen auf Kosten unserer mittel- und langfristigen Sicherheit, unserer (auch wissenschaftlichen) Freiheit und unseres Wohlstands in Kauf.

Wie schaffen wir es, vertrauensvoll zusammen zu arbeiten?

Von Werterelativismus zeugt im Übrigen auch jene oft reflexhaft vorgebrachte Behauptung, dass »die Amerikaner auch nicht besser als die Chinesen« seien, da letztere Industriespionage, Militarismus und das Streben nach weltweiter Technologieführerschaft nicht für sich allein gepachtet hätten. Nicht nur setzen wir mit solchen false equivalents einen – naturgemäß immer defizitären – Rechtsstaat gleich mit einer Autokratie. Auch müssen wir uns dann fragen, welche Ansprüche wir eigentlich an uns selbst und an andere stellen, wenn wir einerseits nicht willens sind, Werte wie Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Pressefreiheit, Toleranz und, ja, auch Wissenschaftsfreiheit als »unsere« und damit als unbedingt schützenswert beim Namen zu nennen – und wenn wir andererseits erwarten, dass chinesische Studierende allein durch einen Aufenthalt im Westen, von kommunistischer Doktrin quasi spontangeheilt, sich unweigerlich der freiheitlichen Demokratie zuwenden.

Wissenschaft kann und sollte im Idealfall Brücken der Völkerverständigung bauen. Aber sollten wir Deutsche mit Blick auf unsere Geschichte nicht am besten verstehen, dass unsere chinesischen Kolleg:innen nicht einmal Parteimitglied zu sein brauchen, um gegebenenfalls unter strammen Abhängigkeiten zu forschen – und eben nicht unbedingt nur zum Zwecke der eigenen Erkenntnis? Und natürlich ergibt sich daraus die Kernfrage: Wie schaffen wir es unter diesen Bedingungen, vertrauensvoll zusammen zu arbeiten und Chines:innen hier unter allen Umständen vor Generalverdacht und Stigmata zu schützen – und möglichst auch vor Vereinnahmung durch die KPCh? Genau wie die Nicht-Trennbarkeit von Grundlagen- und Anwendungsforschung sowie von militärischer und ziviler Forschung machen solcherlei potenzielle strukturelle Verstrickungen von Forschungskolleg:innen in ein autokratisches System die Dinge für uns nicht durchschaubarer, geschweige denn handhabbarer.

In Reaktion auf die oben skizzierten Entwicklungen ist das Problembewusstsein in der deutschen und internationalen Wissenschaft deutlich gestiegen. In einigen Ländern – unter anderem in Australien, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden und Deutschland – wurden in den vergangenen Monaten Leitlinien zur Risikominimierung in der Kooperation mit »heiklen« Forschungspartnern (zu denen im Übrigen auch Russland, der Iran und die Türkei zählen) kommissioniert und publiziert. Sie raten zur Diversifizierung der Forschungspartner, um Abhängigkeiten zu vermeiden, zur Herstellung von Transparenz über Mittel, Personal und Herkunftsinstitutionen sowie zur Einführung von Due Diligence-Mechanismen hinsichtlich IT- und Informationssicherheit, Hintergrundprüfungen und Vertragsgestaltungen.

Tatsächlich werden derzeit Forschung, Administration und Rechtsabteilungen auch hierzulande aufmerksamer, und viel spricht dafür, dass es in den kommenden Monaten an deutschen Forschungseinrichtungen und Hochschulen eine Welle von Beratungsangeboten, Awareness Raising und neu entwickelten Prüfprozessen geben wird. Visa für Gastwissenschaftler:innen aus China werden absehbar schwieriger zu erlangen sein, und Wissenschaftler:innen werden zuweilen in die unangenehme Situation geraten, Kooperationen abbrechen und Exit-Strategien zünden zu müssen.

Vorschläge für minutiöse, dabei aber unbedingt wissenschaftsadäquate Projektprüfungen auf Einzelfallbasis im Vorfeld einer Kooperation klingen zunächst einmal nach kleinmütiger Rosinenpickerei und lassen mühsame, lähmende administrative, juristische, zeitliche und persönliche Zumutungen erahnen. Doch ein genaues Hinschauen könnte sich lohnen: An den von China selbst zu Fokusbereichen ausgerufenen »emerging technologies« lässt sich ablesen, dass China allen Bemühungen zum Trotz in diversen Technologiebereichen nach wie vor nicht aufgeschlossen hat – darunter Halbleiter, Werkzeuge zur Automatisierung elektronischen Designs, CPUs, GPUs, feldprogrammierbare Gate-Arrays und Infrastruktur-Software.

Tatsächlich liefert die deutsche Wirtschaftswissenschaft bisher kaum evidenzbasierte Analysen zu Chinas wirklicher Innovationsfähigkeit, seiner wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und vor allem zur Effektivität seiner missionsgetriebenen staatlichen Eingriffe. Wir sollten daher die Botschaft von Chinas unaufhaltbarer und allumfassender technologischer Überlegenheit nicht unüberprüft zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden lassen.

Durch ein wohlfeiles Achtung, Achtung! allein werden wir uns nicht behaupten können.

Die oben beschriebenen Maßnahmen zum Risikomanagement an Forschungseinrichtungen sind berechtigt und notwendig. Doch sie greifen fundamental zu kurz, da sie wichtige Akteure bisher aus der Verantwortung entlassen, nämlich Politik und Wissenschaftsadministration – und zwar in zweierlei Hinsicht: Erstens erfordert unsere Positionierung gegenüber China zuvörderst eine politische Entscheidung, an der entlang Forscher:innen und Forschungsinstitutionen ihre China-Kooperationen verantwortungsvoll und auf Einzelfallbasis vernünftig abwägen und absichern können. So gab etwa der Leiter eines universitären International Office unverhohlen zu: »Keine roten Linien? Wir brauchen zumindest grobe rote Striche!« Zweitens lässt sich mit Aufforderungen zu Due Diligence und Awareness-Raising allein die eigene Wettbewerbsfähigkeit nicht steigern, sondern schlimmstenfalls in Form eines bürokratischen Alptraums weiter vermindern.

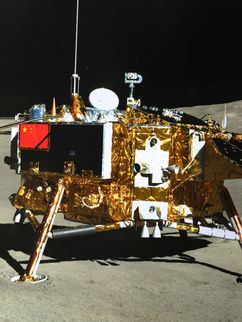

Wie auch immer sich das technologische Kräftemessen mit China gestalten wird: Durch ein wohlfeiles Achtung-Achtung! allein werden wir uns nicht behaupten können. Zum einen geht es nicht ohne die vielbeschworenen massiven Investitionen in Schlüsseltechnologien, Bildung und Ausbildung. Zum anderen können auch wir an anderer Stelle von China lernen, da die Volksrepublik nicht nur ausgesprochen schonungslos die eigenen Schwächen beim Namen nennt, sondern diese auch dezidiert angeht. Ausgerechnet das sozialistische China mit seinem gigantischen Staatsapparat ist ein Musterbeispiel für schlanke Bürokratie, wenn es um die schnelle und gut finanzierte Ermöglichung von Spitzenforschung geht und wenn mit einem Can-Do-Spirit beste Bedingungen für die Technikumsetzung von Quantendrohnen bis zur Mondsonde geschaffen werden. Wer hätte das gedacht? Auch Deutschland braucht eine Verwaltung, die primär der Wissenschaft dient, statt ihr durch stetig wachsende Hürden, allen voran in Form eines überbordenden Berichtswesens, kostbare Forschungszeit zu stehlen.

Und zu guter Letzt: Keine China-Veranstaltung kommt ohne Verweis auf die oft angemahnte Notwendigkeit aus, mit einer Stimme zu sprechen

, denn, wie es eine Sinologin kürzlich treffend formulierte: Wir können den Chinesen nicht vorwerfen, dass sie strategisch, koordiniert und einig handeln – nur weil wir es selbst nicht tun.

Tatsächlich gibt es auf nationaler Ebene seit Kurzem vielversprechende bottom-up-Vernetzungen unter deutschen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Wissenschaftsorganisationen und einen konstruktiven Austausch mit Ministerien. Parallel dazu hört man von ähnlichen Verständigungen auf der Ebene, ohne die es ohnehin nicht geht: der Europäischen Union. Im Bereich der internationalen Forschungszusammenarbeit liegen vor uns in Deutschland (und idealerweise in Europa) daher absehbar komplexe, gemeinschaftliche, fachliche Abwägungsprozesse mit dem Ziel der nachhaltigen und selbstbewussten Forschungskooperation im wohlverstandenen Eigeninteresse.

An deren Anfang muss jedoch klar die Benennung unserer eigenen langfristigen Interessen und Werte stehen.