Toman Barsbai hat das Tempelhofer Feld vorgeschlagen, um dort über seine Forschungsarbeit zu sprechen. Jenes alte Flughafenareal inmitten von Berlin, das die Hauptstädter 2014 mithilfe eines Volksentscheids vor der Bebauung schützten. Das 355 Hektar umfassende Gelände ist die größte innenstädtische Freifläche der Welt. Einige Menschen behaupten, man könne hier die Erdkrümmung sehen, so weit reiche der Blick. Es sei diese Weite, die er anderswo in Berlin manchmal vermisse, sagt Barsbai.

Der 35-jährige Entwicklungsökonom ist am Institut für Weltwirtschaft beschäftigt, einem Kieler Leibniz-Institut. Vor Kurzem zog er mit seiner Frau, einer Künstlerin, nach Berlin. Dorthin also, wo das Leben bunt und kosmopolitisch ist und wo Englisch, Türkisch und Arabisch längst ebenso häufig zu hören sind wie Deutsch. All das passt zu Barsbais Thema. Er erforscht Migration. Und welche Auswirkungen Migration auf die Heimatländer der Auswanderer hat. Er will wissen, was mit einem Land geschieht, wenn viele seiner Bewohner in die Fremde ziehen.

»Mit dem Aufbruch ins Ausland verschwinden Abwanderer im wahrsten Sinne des Wortes von der Bildfläche. Bisher dachte man, sie verlieren damit ihre politische Stimme in der Heimat«, sagt Barsbai. Aber stimmt das wirklich? Er hat sich auf einem rot-weiß-markierten Begrenzungsblock am Rande des ehemaligen Rollfeldes niedergelassen. Der Wind bläst mit einiger Kraft über das freie Feld. Die Vögel in einem nahen Baum tschilpen, als gäbe es kein Morgen.

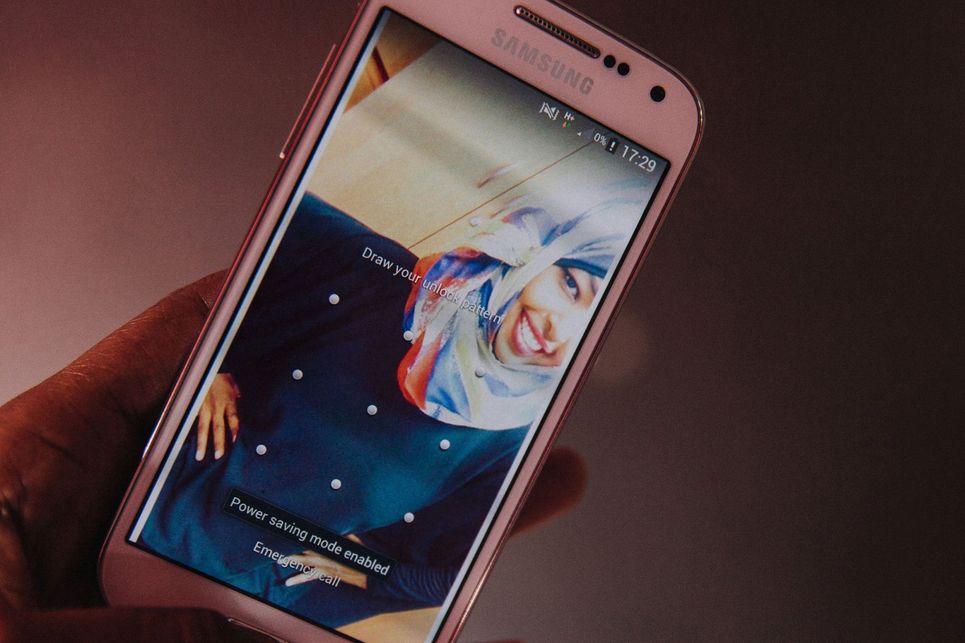

»In der öffentlichen Debatte geht es meist nur um uns und um unsere Gesellschaft«, sagt Barsbai. »Um die Fragen: Wollen wir diejenigen, die zu uns kommen, bei uns haben? Und wenn ja: Wie nützen sie uns?« Die Auswirkungen auf die Herkunftsländer indes hätten nur wenige im Blick. Dabei gebe es da durchaus Wechselwirkungen. In einer globalisierten Welt bleibe die Verbindung ins Heimatland weiterhin bestehen, auch wenn man im Ausland sei, sagt Barsbai. Man telefoniert, man skypt, man verfolgt einander in sozialen Netzwerken und man kehrt — falls das möglich ist — zu Besuch zurück. Was die Abwanderer mit den Daheimgebliebenen teilen, sind ihre Erfahrungen mit dem politischen System und der Gesellschaft in der neuen Heimat.

Die Maklerin sagte, ich passe nicht zum Kiez.

TOMAN BARSBAI

Zum Beispiel, dass der Lehrer in der Schule regelmäßig komme, dass man ihm kein Geld zustecken müsse, damit er gute Noten gibt oder dass die Gesundheitsversorgung öffentlich finanziert sei und man sich auf Ärzte verlassen könne. Dass die Straßenreinigung funktioniere, dass man dem Polizeibeamten vertrauen könne und nicht das Gefühl habe, man müsse ihm aus dem Weg gehen, um ein »Trinkgeld« zu vermeiden.

»Ganz generell kann man sagen: Die Erwartungen an den Staat und das, was er leisten kann, sind in wohlhabenden Ländern ganz anders ausgeprägt als in Entwicklungsländern. Und diese neuen Erfahrungen tragen die Migranten dann — zumindest ist das die Hypothese meiner Forschung — über verschiedene Kanäle zurück in die Heimatländer.«

Für seine Fallstudie hat sich Barsbai Moldawien ausgesucht. Dort trugen er und seine Kollegen die offiziellen Wahlergebnisse der Parlamentswahlen von 1994 bis 2009 in jeder der circa 900 Gemeinden des Landes zusammen. Sie wollten die politischen Präferenzen messen — und herausfinden, ob und wenn ja, wie diese mit Migration zusammenhängen und ob sie sich verändern. Um die Auswanderung zu messen, verwendete das Team Daten aus der Volkszählung von 2004, die auch Familienangehörige im Ausland erfasste.

Moldawien war für diese Studie aus mehreren Gründen besonders gut geeignet: Als Teil der ehemaligen Sowjetunion war es, zwischen Rumänien und der Ukraine gelegen, lange Zeit komplett vom Rest der Welt abgeschnitten. Bis zur Unabhängigkeit 1991 verließ so gut wie niemand das Land. Erst als Reaktion auf die tiefe Wirtschaftskrise Ende der 1990er Jahre begannen die Moldawier auszuwandern.

Dann aber erfasste eine regelrechte Auswanderungswelle das Land. Jeder vierte Moldawier verließ seine Heimat auf der Suche nach Arbeit. Etwa ein Drittel ging nach Westeuropa, die übrigen zwei Drittel wanderten nach Russland ab. »Idealbedingungen, fast wie im Labor«, sagt Barsbai, »weil die Menschen aus anfangs vergleichbaren Gemeinden in Moldawien in zwei so unterschiedlich sozialisierte Gesellschaften ausgewandert sind.«

TRAGISCHER TALENTSCHWUND

Brain-Drain bezeichnet die Abwanderung hoch qualifizierter Fachkräfte ins Ausland. Der Begriff etablierte sich in den 1940er Jahren, als britische Wissenschaftler vermehrt in die USA umsiedelten. Die Vereinigten Staaten sind bis heute ein beliebtes Ziel für Auswanderer, aber auch Kanada und Australien. Meist verlassen die Migranten ihre Heimat wegen schlechter Arbeits- und Lebensbedingungen, niedriger Löhne, fehlender Karrierechancen. In einigen Teilen Afrikas etwa wandern mehr als die Hälfte aller Universitätsabsolventen in wohlhabende Industrieländer aus. Für ihre Heimatländer ist das eine Katastrophe: Es drohen Engpässe an Schulen und Universitäten oder in der medizinischen Versorgung. Die Zielländer dagegen profitieren von der Zuwanderung der Leistungseliten — für sie wird der »Brain-Drain« zum »Brain-Gain«. Allerdings: Wanderungsströme sind nicht endgültig, Auswanderer können in ihr Heimatland zurückkehren oder weiterziehen. Dieses Modell beschreibt der in den 1990ern entstandene Begriff »Brain Circulation«. Auch in Deutschland wird diskutiert, wie Forscher gehalten oder zur Rückkehr bewegt werden können.

Und tatsächlich: Das neue Heimatland der Auswanderer beeinflusst das Wahlverhalten derer, die zurückbleiben. Wanderten viele Menschen einer Gemeinde nach Westeuropa aus, sank der Anteil der Daheimgebliebenen, die der Kommunistischen Partei bei Wahlen in Moldawien ihre Stimme gaben. Sind die Auswanderer nach Russland gegangen, unterstützten die Daheimgebliebenen eher die Kommunistische Partei. Der Einfluss der Auswanderer war umso größer, je geringer das Bildungsniveau der Daheimgebliebenen war.

»Dieses Ergebnis ist bemerkenswert«, sagt Barsbai. »Denn es legt den Schluss nahe, dass die Abwanderung einer vermutlich eher kritischen Wählerschaft durch den Rückfluss von politischen Informationen und Werten aus Westeuropa mehr als kompensiert wird.« Mehr noch: Die Abwanderung nach Westeuropa habe zum politischen Wandel in Moldawien und der Abwahl der kommunistischen Regierung im Juli 2009 beigetragen.

Leisten wir also eine bislang wenig bekannte Form der politischen Entwicklungshilfe und des Demokratieexports, wenn wir Migranten in Deutschland aufnehmen und integrieren? »Durchaus möglich«, sagt Barsbai. Jedoch seien seine Ergebnisse nicht ohne weiteres auf alle Länder übertragbar. Auch müsse man zwischen Flucht und Arbeitsmigration unterscheiden.

Beispiel Syrien: Damit der beschriebene Effekt zum Tragen kommt, müssen die Verbindungen ins Heimatland fortbestehen. Das ist bei vielen syrischen Familien nicht der Fall, weil deren Mitglieder auf der Flucht vor dem Krieg oft in verschiedenen Ländern gestrandet sind.

Auch Barsbais Familiengeschichte ist mit Flucht und Auswanderung verbunden. »Wir sind eigentlich Tscherkessen«, sagt er. Während des Kaukasuskrieges 1864 wurde ein Großteil der Tscherkessen vertrieben. Barsbais Familie lebte zunächst in den Golanhöhen, wo auch sein Vater geboren wurde. Im Sechstagekrieg 1967 floh die Familie nach Damaskus. In den 1970er Jahren wanderte Barsbais Vater dann als junger Arzt nach Deutschland aus.

Toman Barsbai ist in Dannenberg geboren, mitten im Wendland, rund zwanzig Kilometer vom Atommüllzwischenlager Gorleben entfernt. Aufgewachsen ist er in Erlangen, als Toman Omar Mahmoud, denn als Zeichen der Assimilation hatte die Familie in Syrien arabische Namen angenommen. Seit dort der Krieg ausgebrochen ist, hat sich aber auch der Teil von Barsbais Familie zerstreut, der in Syrien geblieben war: Einige sind nach Jordanien, in die Vereinigten Arabischen Emirate und in die USA gegangen. Entfernte Verwandte kamen mit dem Flüchtlingstreck in Süddeutschland an.

Mittlerweile ist es Abend geworden. In einem arabischen Straßenimbiss in der Neuköllner Sonnenallee, einige Fahrradminuten vom Tempelhofer Feld entfernt, nippt Barsbai an einem Glas Tee. Erst im vergangenen Jahr hat er den tscherkessischen Familiennamen wieder angenommen. Wegen der Diskriminierung, die er in Deutschland aufgrund seines arabischen Namens zu spüren bekam, wie er sagt.

Er lebt mit seiner Familie in Schöneberg, einem bunten Stadtviertel. »Während der Wohnungssuche erklärte mir eine Maklerin am Telefon, dass Schöneberg nicht der richtige Kiez für mich sei«, sagt er und lacht gequält. »Sie habe eine soziale Verantwortung gegenüber der Nachbarschaft und wenn ich mal in der betreffenden Straße gewesen wäre, dann wüsste ich, dass das nicht passt«, zitiert er die Frau. Sein Doktortitel, sein Masterstudium im englischen Warwick, seine Arbeitserfahrung in Kairo, Moldawien und auf den Philippinen, all das spielte keine Rolle. Die Erfahrung, sich als Außenseiter, als Fremder zu fühlen, kennt er also durchaus.

Was aber haben nun Barsbais Forschungsergebnisse und seine Familiengeschichte miteinander zu tun? »Unmittelbar gar nichts«, sagt er. Er habe erst über das Projekt in Moldawien sein Themengebiet gefunden, mehr zufällig als geplant. Trotzdem präge ihn auch als Wissenschaftler die Weltsicht seiner Familie. Die steht ständig mit Angehörigen in den verschiedensten Ländern in Kontakt.

Barsbai hat gemeinsam mit einem Mitarbeiter am Institut für Weltwirtschaft einen Vorschlag entwickelt, um die »Flüchtlingskrise« sowohl mit mehr Effizienz, als auch mit mehr Menschlichkeit zu lösen. »Ein Asylantrag kann bislang in der Regel nur im Aufnahmeland gestellt werden — gleichzeitig ist eine legale Einreise dafür meist nicht möglich«, sagt Barsbai und schlägt als Alternative vor: »Asylbewerber sollten ihren Asylantrag grundsätzlich nur noch im Heimatland oder außerhalb der EU stellen können, etwa in Botschaften oder in speziellen Asyl-Außenstellen.« Hat der Antrag Erfolg, reisen die Auswanderer legal in das Zielland ein. Um Gefahren für die Menschen während der Bearbeitungszeit auszuschließen, sollten besonders bedrohte Gruppen von Asylbewerbern Schutz in Flüchtlingslagern erhalten. Dieses System sei gerechter und sogar kostensparend — für alle Beteiligten, außer für die Schlepper, wie Barsbai erklärt.

Gerechter, weil nicht nur reichere, gesündere, risikobereitere, jüngere und männliche Asylsuchende eine Chance hätten, ihr Land zu verlassen. Kostengünstiger, weil die Flüchtlinge und deren Familien kein Vermögen ausgeben müssten, um die Reise zu finanzieren. Und auch das Zielland würde sparen. Bisher muss es die Asylsuchenden während laufender Asylverfahren unterbringen und versorgen — und sie abschieben, wenn der Antrag abgelehnt wird.

Für ein System, in dem Migration nicht behindert, sondern mit Bedacht geplant wird, sprechen auch die Erfahrungen, die Barsbai gerade bei einem völlig anderen Forschungsprojekt auf den Philippinen macht. Die Philippinen, ein Auswanderungsland, bieten ihren Arbeitsmigranten Hilfe an. Bevor die Ausreisewilligen das Land verlassen, besuchen sie Kurse, die sie auf das Leben im Ausland vorbereiten.

Barsbais internationales Forschungsteam untersucht gerade, wie sich die Kursinhalte verbessern lassen, so dass philippinischen Migranten die Integration in den US-amerikanischen Arbeitsmarkt leichter fällt.

Das, findet Toman Barsbai, sei ein Modell, das auch in süd- und südostasiatischen, osteuropäischen oder afrikanischen Ländern Schule machen könnte. Aber dazu bedürfe es etwas, das vielen Menschen hierzulande fehle: Ein Blick, der weit genug in die Ferne reicht. »Auf dem Tempelhofer Feld lässt sich über so etwas gut nachdenken.«