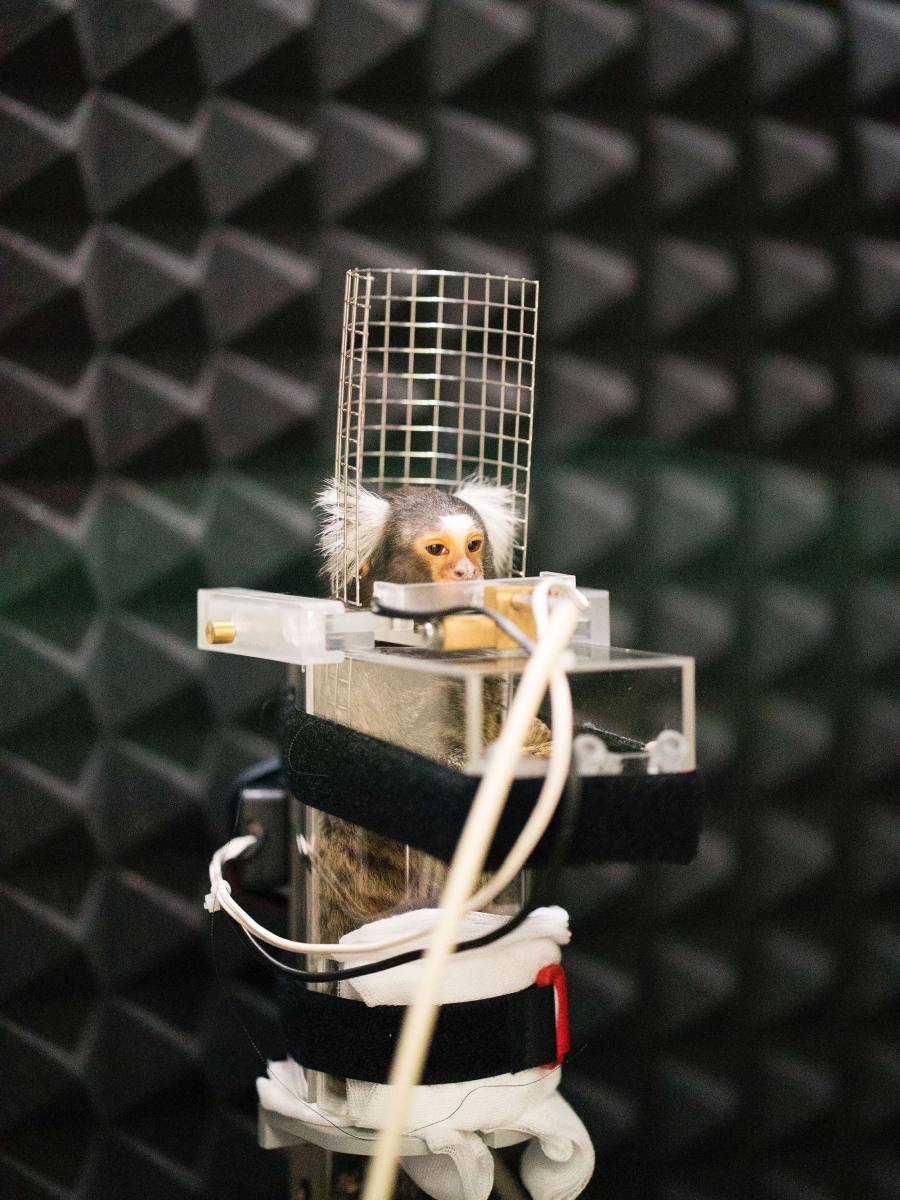

Im stillen Kämmerlein, hinter schallisolierten Wänden sitzt zum Beispiel Vanillaboy. Unter seinem Kinn verhindert eine Halterung aus Plexiglas, dass er aus seinem kleinen Primatenstuhl rutscht. Vor seinem Gesicht sondert ein Röhrchen süßen Brei ab, immer dann, wenn Vanillaboy das Richtige tut. Der Weißbüschelaffe lebt am Deutschen Primatenzentrum, dem Leibniz-Institut für Primatenforschung (DPZ). Er ist einer von knapp 3.000 Affen, die in Deutschland jedes Jahr in wissenschaftlichen Studien zum Einsatz kommen, eines von insgesamt knapp drei Millionen Versuchstieren, deren Schicksal immer wieder diskutiert wird. Tun wir Menschen das Richtige? Dürfen wir Tiere für unsere Zwecke nutzen, auch wenn sie dabei Leid erfahren oder sterben? Lange bestimmten vor allem Tierversuchsgegner den öffentlichen Diskurs, die Forscher schwiegen über ihre Arbeit, die breite Masse fragte nicht nach. Kaum jemand hat deshalb ein klares Bild davon, wie die Praxis der Versuche aussieht und welchen Regeln sie folgt.

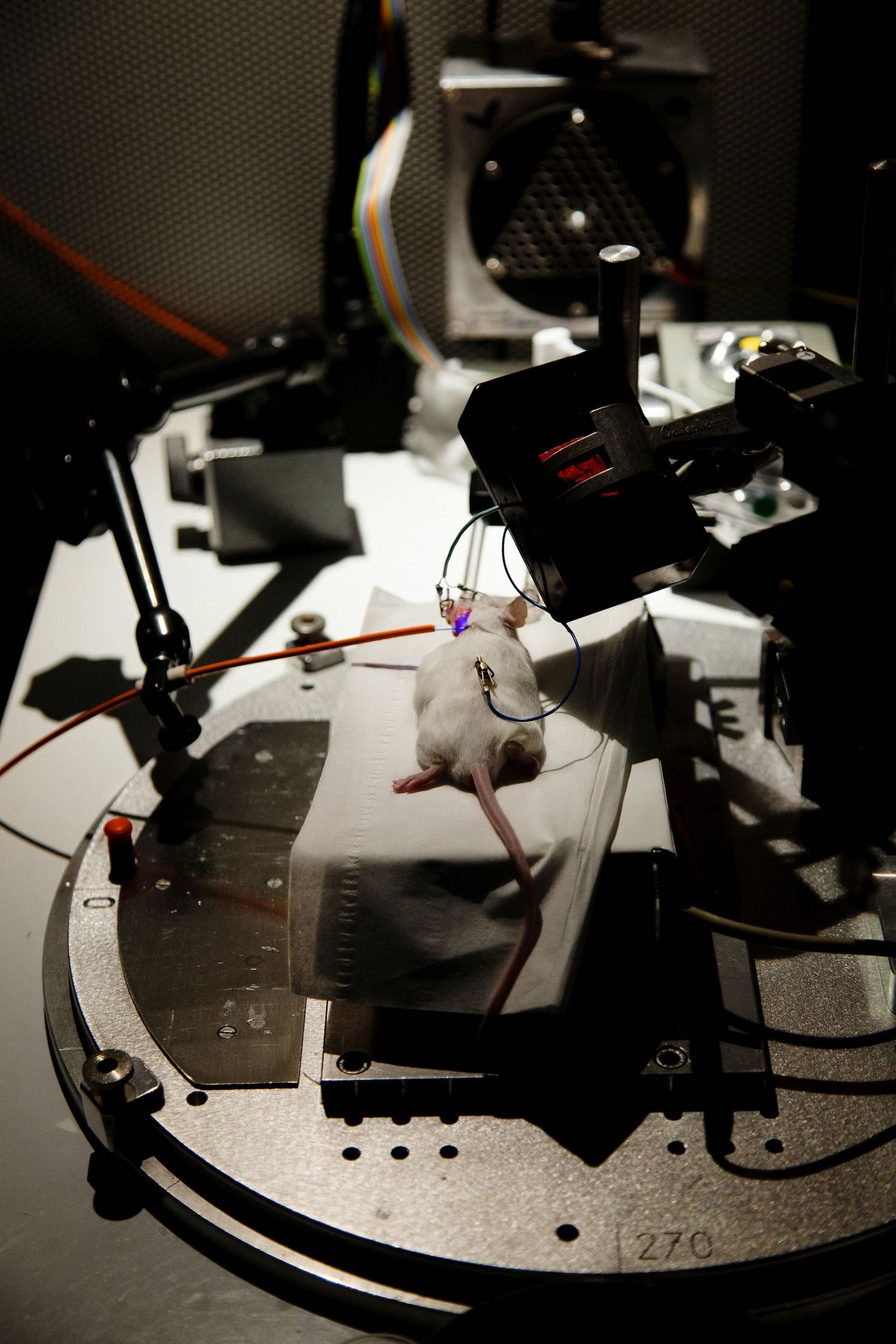

Tobias Moser will Licht in Töne verwandeln. Mit seinem Team arbeitet der Neurowissenschaftler am Göttinger Universitätsklinikum an einer neuen Form der Cochlea Implantate. Weltweit leben 450.000 schwerhörige oder taube Menschen mit der Neuroprothese. Im Internet gibt es ganze Sammlungen von Videos, in denen Menschen weinen, lachen oder staunen, wenn ihr Implantat zum ersten Mal in Betrieb geht. Bisher funktionierten die Geräte so: Die operativ in die Hörschnecke (Cochlea) eingesetzten Implantate wandeln Schall in elektronische Reize um, die den Hörnerv stimulieren. Die Patienten hören — bislang allerdings in schlechter Qualität. Tobias Moser möchte das mithilfe der Optogenetik ändern. Statt weniger Elektroden soll eine Vielzahl winziger LEDs den Hörnerv punktgenau reizen. Weil menschliche Nervenzellen normalerweise nicht auf Licht reagieren, müssen die Forscher sie dafür zunächst manipulieren: Mit einem Virus schleusen sie ein Grünalgen-Gen in die Zellen ein, die dadurch lichtempfindlich werden. Wenn Mosers Plan aufgeht, könnten die Patienten Töne deutlich differenzierter wahrnehmen, Sprachnuancen wie Ironie heraushören und sogar Musik genießen. »Das wäre ein großer Durchbruch«, sagt Moser. »Aber er ist nur mit Tierversuchen möglich.«

TOBIAS MOSER

»Wer gegen Tierversuche ist, muss für sich und seine Familie auf die damit erzielten medizinischen Fortschritte verzichten. Das tun natürlich die wenigsten Menschen. Deshalb finde ich die Debatte ziemlich verlogen. Einige Mitarbeiter haben Angst vor militanten Tierversuchsgegnern. Auch wenn sie hinter ihrer Arbeit stehen, wollen sie ihr Gesicht nicht in der Zeitung sehen, weil sie Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen befürchten müssen. Wir haben uns trotzdem entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen. Nur so kann eine ehrliche Debatte stattfinden, in der die Menschen nicht Parolen übernehmen, sondern für sich selbst entscheiden, ob es Tierversuche geben sollte oder nicht.«

Das Tierschutzgesetz und die Tierversuchsverordnung regeln genau, wann Forscher wie Moser einen Tierversuch durchführen dürfen. In einem Antrag müssen sie darlegen, mit welchen und mit wie vielen Tieren sie arbeiten wollen. Sie müssen beweisen, dass es für die Versuche keine Alternativen wie Zellkulturen oder mathematische Modelle gibt. Und sie müssen den zu erwartenden Nutzen gegen das Leid der Tiere abwägen. Überwiegt der Nutzen und kann das Leiden minimiert werden, gilt ein Tierversuch als »ethisch vertretbar«. Moser und seine Kollegen haben zunächst in Zellkulturen die Manipulation der Nervenzelle mit dem Algen-Gen getestet. In Versuchen mit Mäusen konnten sie dann nachweisen, dass ihre Idee grundsätzlich funktioniert: Die Tiere hörten das Licht. »Jetzt müssen wir beim Affen zeigen, dass die Implantate sicher und beständig sind und besser funktionieren als ihre Vorgänger. Nur dann können sie später für die Nutzung am Menschen zugelassen werden.«

Die Forscher müssen die Versuche gründlich vorbereiten, bevor die eigentliche Testphase beginnt. Seit 2014 trainiert Josey Mintel die Affen für Tobias Mosers Projekt. Sie bringt ihnen grundlegende Kommandos bei, etwa, auf Signal Gegenstände anzutippen oder auf eine Waage zu klettern. »Die Tiere sind sehr lernbegierig«, sagt Mintel, die am DPZ ihre Masterarbeit schreibt. Mintel erforscht außerdem die Kommunikation der Weißbüschelaffen, die in Familien in der Zuchtkolonie des Instituts leben. Jeden Nachmittag nimmt sie ihre Rufe auf. Besonders interessant ist für die Göttinger Wissenschaftler ein lautes Pfeifen, mit dem die Tiere über lange Distanzen Kontakt halten. Auf jeden Ruf folgt eine Antwort. Dieses Prinzip machen sich die Forscher in den Versuchen zunutze: Sie geben ein Signal, die Affen antworten — wie in einem Hörtest.

JOSEY MINTEL

»Meine Freunde wissen, was ich tue. Fremden erzähle ich es nicht sofort, um unangenehme Situationen zu vermeiden. Wenn jemand nach Gründen fragt, stelle ich mich der Diskussion, es ist schließlich ein kontroverses Thema, das uns alle betrifft. Ich selbst verspüre diesen permanenten Druck, meine Arbeit gut zu machen, effizient zu sein. Die Versuche sollen nicht umsonst sein.«

Draußen, vor dem Kämmerlein, sitzt Nadine Herrmann. Jeden Morgen um 9 Uhr holt die medizinisch-technische Assistentin Vanillaboy in der Kolonie ab und trägt ihn in einer kleinen Transportkiste vorbei an Forschungsbauten und Freigehegen herüber ins Labor. »Ich kontrolliere, ob der Versuchsaufbau funktioniert. Und ich passe auf, dass es Vanillaboy gut geht.« Zunächst musste Nadine Herrmann den Affen an den Primatenstuhl und die Kabine gewöhnen. Er musste lernen, was seine Aufgabe ist. Eine Software spielt Vanillaboy Töne vor, der Affe soll antworten, indem er an dem Trinkröhrchen leckt. Tut er das im richtigen Moment, sondert es süßen Brei ab: seine Belohnung. Schleckt er im falschen Moment, bleibt die Belohnung aus. Das Licht in der Kabine erlischt für einige Sekunden, als Reizverstärker. Wenn Vanillaboy auch später — nachdem ihm ein Cochlea Implantat eingesetzt wurde — auf die Lichtreize reagiert, liefert das Tobias Moser und seinem Team Informationen darüber, ob und wie gut die optische Neuroprothese funktioniert.

NADINE HERRMANN

»Vanillaboy wurde nach seiner Mutter benannt, sie heißt Vanilla. Ich fänd’ es furchtbar, wenn er krank würde, aber eine enge emotionale Bindung zu ihm darf ich nicht aufbauen. Das kann man mit Versuchstieren einfach nicht machen, es geht nicht. Vanillaboy ist kein Haustier, wir arbeiten mit ihm. Da muss immer Distanz sein.«