Was haben Bibliotheken, Börsensäle, Faxgeräte und Setzkästen gemeinsam? Erstens: Menschen haben sie erfunden, um Informationen auszutauschen, Aktienkurse, Nachrichten, Gedanken. Zweitens: Sie sind streng analog, Händler brüllen Kurse, beige Kisten spucken A4-Bögen aus, Bleilettern fügen sich zu Zeitungsseiten, Regale fassen kilometerweise Bücher. Und drittens: Die Digitalisierung macht sie alle überflüssig.

Moment: Ja, der Börsensaal existiert nur noch als Kulisse für Aktienberichte, und die Begriffe Fax und Setzkasten haben Kinder des 21. Jahrhunderts noch nie gehört. Und die Bibliothek? Müsste ein Ort, der laut Duden der systematischen Erfassung, Erhaltung, Betreuung und Zugänglichmachung von Büchern

dient, nicht weggefegt werden von der Tatsache, dass das simpelste Smartphone tausende Luther-Bibeln speichern kann (die aktuelle Schulausgabe, 1.536 Seiten, braucht etwa fünf Megabyte)?

Diese Frage führt uns direkt nach Kiel, neben das Regierungsviertel, wo sich über dem Dunkelblau der Förde sanft ein Bogen aus Glas, Stahl, Holz und Beton spannt: das Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, abgekürzt zu ZBW, nach seiner früheren Bezeichnung »Zentralbibliothek der Wirtschaftswissenschaften«, weltweit die größte ihrer Art. Welche Zukunft die eigene gewaltige Papiersammlung in einer immer papierloseren Welt hat, diese Frage stellt sich wohl in jeder Bibliothek. Es geschieht aber niemandem Unrecht, wenn man sagt: In Kiel denkensie besonders gründlich darüber nach.

Wir wollen so vielen Menschen so viel Wissen wie möglich zugänglich machen.

NICOLE CLASEN

Was unter anderem mit Nicole Clasen zu tun hat. Sie leitet die Abteilung »Benutzungsdienste« der ZBW. Das heißt, sie kümmert sich darum, dass auch in Zukunft noch Menschen die Bibliothek nutzen. Dass sie auch dann noch persönlich kommen, wenn beinahe jede wissenschaftliche Veröffentlichung online verfügbar ist. Bibliotheken können viel mehr, als die Nutzenden sich vorstellen

, sagt Clasen. Vereinfacht lässt sich ihr Ansatz etwa so zusammenfassen: Die Bibliothek der Vergangenheit war ein Raum voller Bücher, in dem Menschen lasen. Die Bibliothek der Zukunft teilt sich in zwei Räume, einen digitalen und einen analogen. Im einen müssen so viele Quellen so einfach zugänglich sein wie möglich. Im anderen müssen die Nutzenden besser arbeiten können als im eigenen Zuhause oder im Café.

Rundgang mit Clasen: Licht flutet die Treppen und Gänge im Innern des Gebäudes, die wenigen tragenden Wände zeigen unverputzten Beton, den Boden bedeckt filigranes Stabparkett – Raum, der sich elegant zurückhält. Auffällig ist vor allem, was fehlt, jedenfalls auf den ersten Blick: Bücher.

Clasen öffnet die Tür zum Lesesaal. Transparente Sachlichkeit, gläsern die Wand zum Flur, komplett verglast auch die Fassade nach außen, ansonsten helles Holz. Die Arbeitsplätze weit voneinander entfernt, der Saal beinahe leer; vor der Pandemie nutzten die Räume am Tag etwa 350 Menschen. Die meisten von ihnen studieren oder forschen an den Universitäten in Kiel und Hamburg, wo die ZBW einen zweiten Standort unterhält. Etwa ein Sechstel der Nutzenden kommt aus anderen Gegenden Deutschlands; die internationale Nachfrage läuft größtenteils über Partnerbibliotheken.

Vor allem die Studierenden kommen, um konzentriert zu lesen oder zu schreiben

, sagt Clasen. Viele finden in ihrer WG oder im Elternhaus dafür keine Ruhe.

Andere könnten selbst dann nicht konzentriert arbeiten, wenn sie allein zu Hause sind. Die räumen dann erst mal auf und fangen an zu staubsaugen.

Der unverstellte Blick auf die Förde dagegen könnte, zumindest an windstillen Tagen, einer Meditationssoftware entstammen: das Wasser ein silbergrauer Spiegel, davor ein kleiner Jachthafen, dahinter das Grün des anderen Ufers, ab und an ein Segelboot.

Wiederum andere Studierende, so Clasen, nutzten die ZBW für Gruppenarbeit, etwa um Präsentationen vorzubereiten. Auch das geht in der Bibliothek besser, als wenn ein Wäscheständer im Weg steht und die Mitbewohnerin laut Musik hört

– immer vorausgesetzt, es sind geeignete Räume vorhanden.

Die ZBW hat einige solcher Gruppenarbeitsräume, aber das 2001 fertiggestellte Gebäude ist nicht als Arbeitsbibliothek entworfen worden, sondern als Aushängeschild für das benachbarte Institut für Weltwirtschaft, zu dem es bis vor 15 Jahren gehörte. Ein gutes Bibliotheksgebäude muss so gestaltet werden, dass es den Nutzenden dient

, sagt Clasen. In früheren Zeiten sei es oft umgekehrt gewesen: die Architektur einschüchternd, Buchrecherche und Bestellprozesse so kompliziert, dass Nutzende allein dafür eine gründliche Einführung brauchten. Viele Erstsemester, sagt Clasen, hätten Bibliotheken gegenüber auch heute eine gewisse Berührungsangst. Die denken: Alle hier wissen genau, was sie tun – nur ich nicht.

Deshalb sei es wichtig, die Schwelle niedrig zu halten.

Clasen führt in eine vom zentralen Empfang durch Glasscheiben abgetrennte Ecke, die in einem säulenbewehrten Prunkbau wilhelminischen Geistes nicht denkbar wäre: Loungesessel in fröhlichem Grün, ein Hochstuhl für Babys, ein Kindertisch mit buntem Spielzeug. Wir wollen so vielen Menschen so viel Wissen wie möglich zugänglich machen

, sagt Clasen. Alle Prozesse müssen von den Nutzenden her gedacht werden.

Dazu gehöre auch, studierenden oder forschenden Eltern zu signalisieren, dass ihre Kinder nicht unerwünscht seien.

Niederländische oder skandinavische Bibliotheken hätten diesen freundlichen Pragmatismus schon weiterentwickelt, sagt Clasen. Dort seien etwa Mikrowellengeräte jenseits von Mensa oder Cafeteria nichts Ungewöhnliches. So würden Nutzende sich nicht gezwungen fühlen, Geld fürs Mittagessen auszugeben. Bei den nördlichen Nachbarn würden viele Bibliotheken auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten öffnen – eine Entwicklung, die auch deutsche Bibliotheken nachvollziehen. Die Berliner Staatsbibliothek etwa kann man an sechs Wochentagen bis 22 Uhr aufsuchen. Die ZBW soll noch 2021 zumindest bis 16:30 Uhr – statt wie bisher meist bis 14 Uhr – offen bleiben, in einem Spätdienst mit reduziertem Angebot auch bis 19 oder 20 Uhr.

Zurzeit plant die ZBW einen Neubau für ihren zweiten Standort in Hamburg: die Bibliothek des ehemaligen Welt-Wirtschafts-Archivs in einem vornehmen Verwaltungsgebäude an der Binnenalster, das sich ebenfalls kaum für die Nutzung als Bibliothek eines digitalen Zeitalters eignet. Die neuen Räume im Hof eines früheren Post und Fernmeldegebäudes auf dem Campus der Hamburger Uni sollen – nach besagtem nordeuropäischen Vorbild – nahbarer und nutzbarer werden.

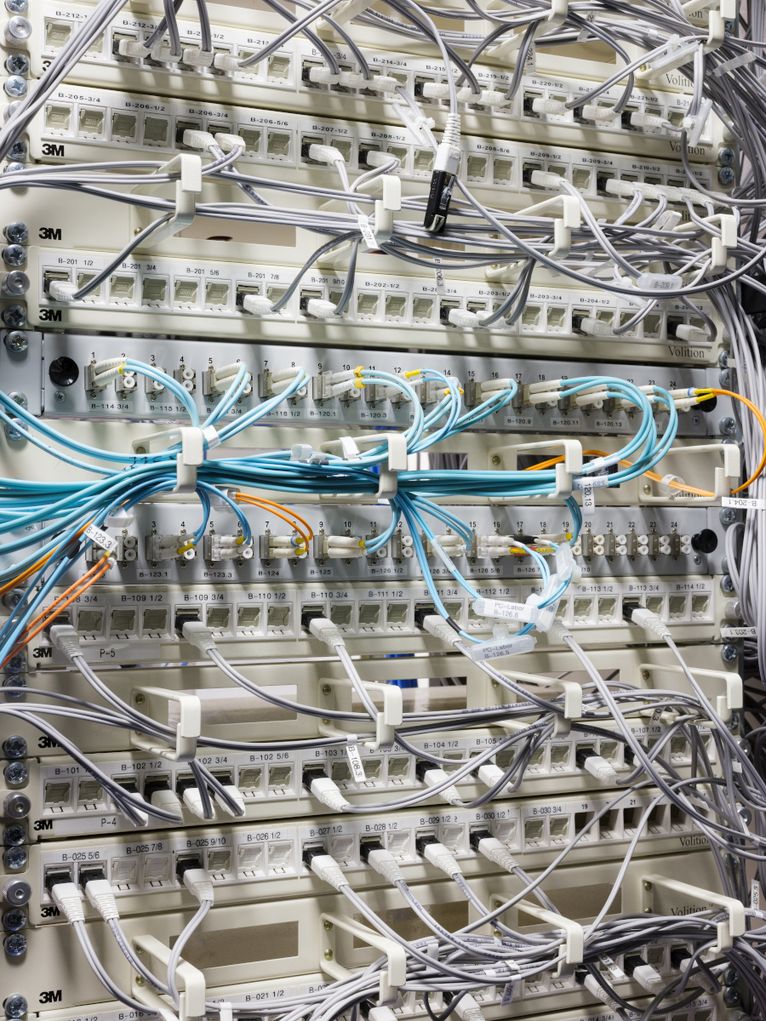

Aber was ist mit dem digitalen Raum, wo liegt das Wissen des 21. Jahrhunderts gespeichert? Clasen lächelt, biegt ab auf einen Flur fern der Lichtflut und öffnet eine unauffällige Tür, die nur jene wahrnehmen, die wissen, was dahinter liegt. Das wahre Herz der Bibliothek hat den Charme einer besseren Abstellkammer, in der jemand eine Handvoll blinkender Blechkisten vom Format großfamilientauglicher Kühlschränke aufgebaut hat. Dazu die Geräuschkulisse eines Bahnsteigs, an dem ein unendlicher Güterzug vorbeirauscht: der Serverraum.

Server sind die Schnittstelle zwischen dem digitalen Wissen, das die ZBW bereitstellt, und den Nutzenden. Eine Forscherin aus Japan freut sich natürlich, wenn sie die Bücher, für die sie sich interessiert, sofort downloaden kann, statt sie bei uns per Post zu bestellen

, sagt Clasen. Das mag weniger sinnlich sein als bis unter die Decke vollgestopfte Bücherregale, denen der Duft alten Papiers entströmt. Aber es ist schneller, billiger und schont Ressourcen. PDFs muss niemand aus dem Magazin holen, verpacken, frankieren, versenden. Es braucht kein Schiff, kein Flugzeug, nicht einmal ein Fahrrad, um sie an ihren Zielort zu transportieren. Und sollte die japanische Forscherin das Bedürfnis haben, sich Notizen in ihrem Dokument zu machen, ärgert sich der nächste Nutzer nicht über Bleistiftstriche.

Dateien bereitzustellen ist die Grundlage, gewissermaßen der Rohstoff, für zeitgemäße Bibliotheksarbeit. Die eigentliche Arbeit beginnt danach. Die ZBW soll ein Knotenpunkt für digital gespeichertes Wissen sein, die Zugänge zu so vielen Datenbanken und Archiven wie möglich zusammenführen

, sagt Clasen. So bindet die Suchfunktion etwa »RePEc« ein, eine Sammlung von 3,5 Millionen Fachartikeln aus tausenden wirtschaftswissenschaftlichen Büchern und Zeitschriften.

Die Betonung liegt auf dem Zusammenführen: Im Vergleich zum frühen 20. Jahrhundert, als die ZBW auftragsgemäß alles sammelte, was in der Wirtschaftswissenschaft veröffentlicht wurde – und zwar in sämtlichen Sprachen sowie benachbarten Disziplinen wie der Philosophie –, ist die Menge an Publikationen exponentiell angewachsen. Eine gute Bibliothek liefert nicht nur digitale Quellen, sondern macht es auch möglich, diese zu überblicken und zu vergleichen – und dann auch lesen zu dürfen. Eine der unsichtbaren Dienstleistungen der ZBW ist nämlich, etwa bei großen wissenschaftlichen Verlagen wie Springer und Wiley, Lizenzen für digitale Literatur zu beschaffen.

Den gesamten Bestand einzuscannen wäre mit der heutigen Technik zu teuer und urheberrechtlich kompliziert.

Clasen führt weiter in den Bauch des Gebäudes, sozusagen in bibliothekarisches Hinterland, ein verzweigtes System aus Gängen, das kein Tageslicht jemals flutet, dessen parkettloser Boden mit Pfeilen bemalt ist, auf dass sich niemand darin verlaufe. Das ist der Ort, an den sich die alte Bibliothek zurückgezogen hat: das Magazin.

Blecherne Buchregale, auf Schienen montiert, stehen so eng aneinander, dass keine Hand dazwischen passt. Wird einer der mehr als vier Millionen Bände bestellt, schiebt ein Mitarbeiter so lange Schränke, bis er an das entsprechende Fach kommt: nicht thematisch sortiert, sondern nach Größe, um keinen wertvollen Stauraum zu verschwenden. Da sind großformatige Zeitungen aus zwölf Jahrzehnten, da ist wirtschaftswissenschaftliche Literatur aus Korea oder Rumänien. Was hier lagert, ist nur auf Papier erschienen – und wird wohl auf ewig analog bleiben. Es wäre zwar wünschenswert, den gesamten Bestand einzuscannen

, sagt Clasen. Aber zumindest mit der heutigen Technik wäre das zu teuer und aufwändig, außerdem urheberrechtlich kompliziert.

Überhaupt rauscht der Zug der Digitalisierung nicht ganz so ungebremst voran, wie es scheint. Zwar hat sich an der ZBW die Zahl der Ausleihen seit 2008 halbiert, vor allem wegen der inzwischen beinahe vollständig online verfügbaren Fachzeitschriften. Noch immer aber werden jedes Jahr 200.000 Bestellungen aus dem Magazin getragen.

Vor einigen Jahren befragte die ZBW Forschende und Studierende, wie sie mit digital verfügbarer Literatur arbeiten. In beiden Gruppen gab eine Mehrheit an: Um sich gründlich mit dem Stoff auseinandersetzen zu können, würden sie den Text zuallererst einmal ausdrucken.