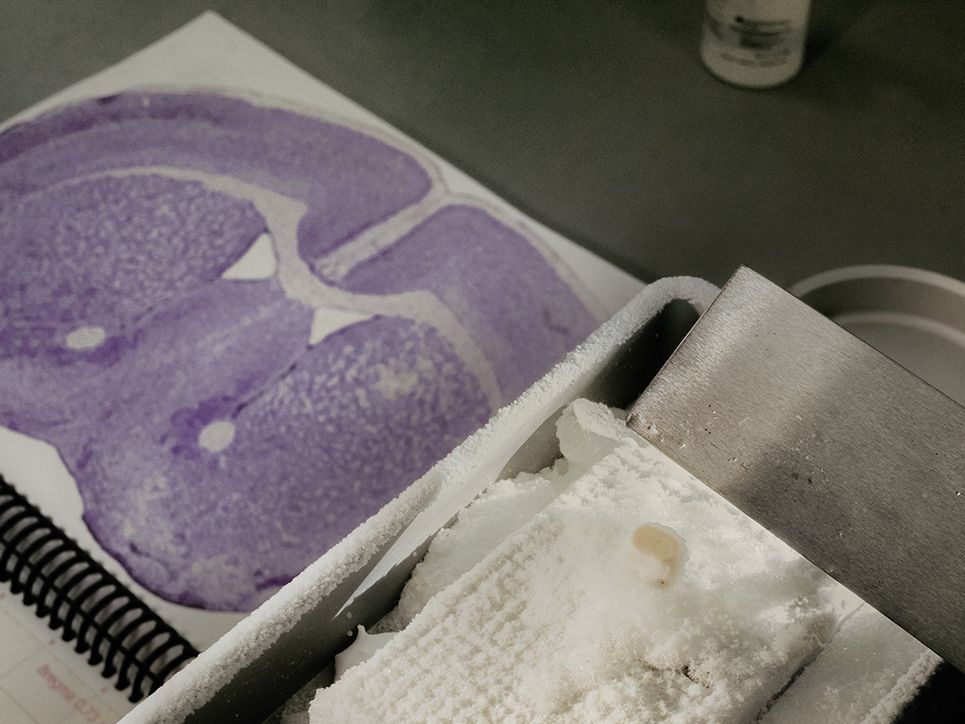

Die Antworten verbergen sich in 0,4 Gramm rosaroter Hirnmasse. Ein bisschen ist es, wie Kaffeesatz lesen

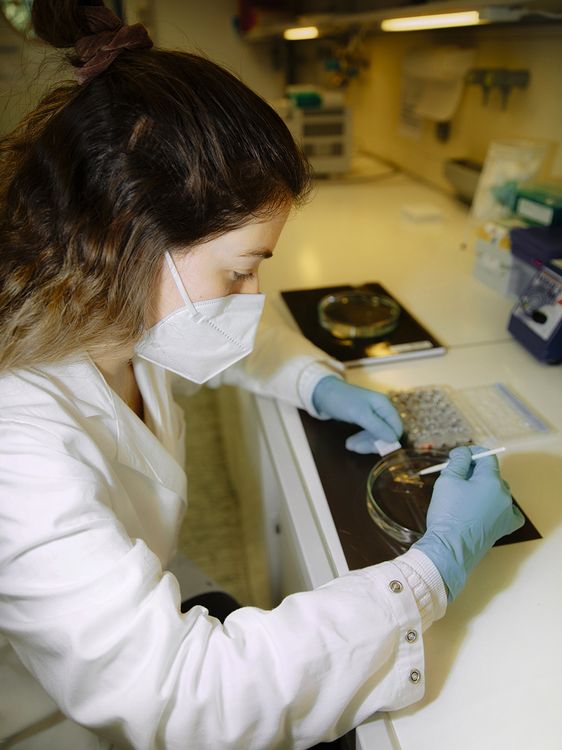

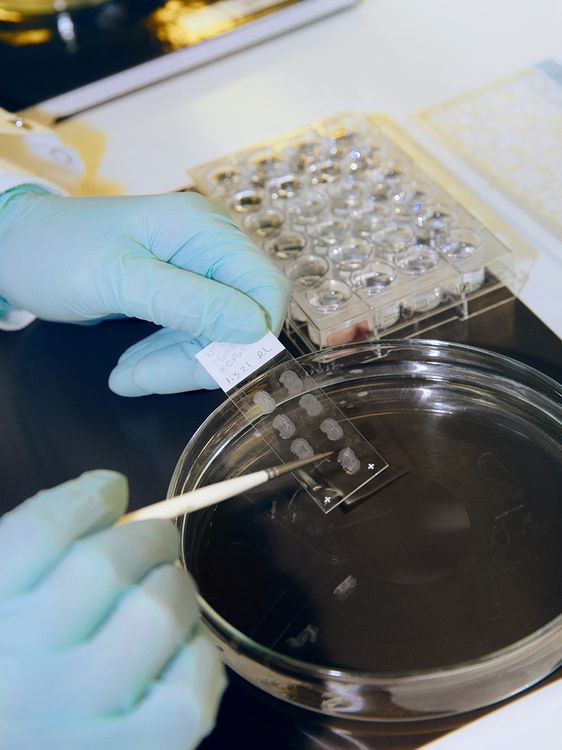

, sagt Rachel Lippert. Ohne zu zittern, hält sie die kleine Glasplatte vor eine schwarze Oberfläche: Auf dem Objektträger kleben hauchdünne, getrocknete, fast durchsichtige Scheiben eines sezierten Mäusegehirns. Mit dem bloßen Auge erkennt Lippert bei jeder einzelnen Scheibe, um welche Hirnregion es sich handelt. Ein Anfänger brauche vier bis fünf Stunden, um ein ganzes Gehirn auf dem Träger zu platzieren, erzählt sie. Ihr Rekord liegt bei 45 Minuten.

Vergleicht man ein Menschengehirn mit dem einer Maus, sticht ein Unterschied sofort ins Auge: Das menschliche ist gefaltet, das der Maus hingegen glatt. Auch ist der Neocortex – der Bereich, der für das Träumen, Sprechen und komplexe Denken verantwortlich ist – beim Menschen viel ausgeprägter. Trotzdem gibt es viele Gemeinsamkeiten zu unserem Gehirn, was Mäuse damit zum perfekten Versuchsobjekt für Lippert und ihr komplexes Vorhaben macht.

Seit vergangenem Jahr leitet die Amerikanerin am Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) die Nachwuchsgruppe »Neuronale Schaltkreise«. Mit ihrem sechsköpfigen Team (alles Forscherinnen) nimmt sie die Gewebeproben aus den Gehirnen der Tiere akribisch unter die Lupe, um herauszufinden, wie sich die Ernährung der Mutter während der Schwangerschaft auf ihr Baby auswirkt.

Schon frühere Studien konnten zeigen, dass, was Mütter essen, maßgeblich die Gesundheit ihrer ungeborenen Kinder beeinflusst: Das Risiko, später an Diabetes und Fettleibigkeit zu erkranken, ist bei einer ungesunden, besonders fettreichen Ernährung der Mutter erhöht. Rachel Lippert und ihr Team haben nun allerdings Hinweise darauf gefunden, dass die Auswirkungen noch viel gravierender sein könnten als bisher angenommen. Im schlimmsten Fall könnten sie zu schweren, irreversiblen Schäden führen.

Im Labor des Leibniz-Instituts brummt ein großer Kühlschrank vor sich hin. Rote und blaue Schläuche hängen von der Decke, Pipetten, Ethanolflaschen und Gummihandschuhe liegen auf der Arbeitsfläche. Auf dem Schreibtisch, neben einem der PCs, liegt die fünfte Edition von »The Mouse Brain in Stereotaxic Coordinates« – die Bibel der Neurowissenschaftler.

An einem gewöhnlichen Arbeitstag ist Lippert selten die Erste im Labor, dafür verlässt sie es meist als Letzte. Ich bin eine richtige Nachteule

, sagt sie. Lippert lernt früh, was Arbeit bedeutet: Als Kind in ihrem kleinen Heimatdorf im US-Bundesstaat Ohio hilft sie ihrer Mutter in der Videothek aus, um sich etwas Geld für ihre Schulausbildung zu verdienen. Als erste in der Familie besucht sie eine Universität. Sie studiert Chemie und englische Literatur, später molekulare Physiologie und Biophysik, dann promoviert sie an der Vanderbilt University in Tennessee.

Im Anschluss erhält Rachel Lippert die Chance, als Postdoktorandin ans Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung nach Deutschland zu gehen. Im vergangenen Jahr dann wechselt sie ans DIfE. Hier widmen ihr Team und sie sich der Frage, inwieweit jene Teile des Gehirns, die unser Hunger- und Sättigungsgefühl steuern, mit Hirnregionen interagieren, die für unsere Emotionen zuständig sind. Und fragen: Welche psychischen und physischen Folgen ergeben sich daraus für den Nachwuchs?

Mäuse eignen sich hervorragend für unser Vorhaben, weil wir die Tiere von ihrer Geburt an bis zum Tod und über Generationen hinweg beobachten können

, sagt Lippert. Wir können sie kontrollieren, ihre Diät bestimmen und somit auch ihre Schwangerschaft und Stillzeit genauestens überwachen.

Dann zeigt sie auf ein Foto auf einem Monitor. Die Datei stammt aus einem der Mausmodelle und trägt den Namen: »Independence Day Alien« – den Titel hat sich einer von Lipperts Trainees ausgedacht. Auf den ersten Blick sieht das Foto aus wie ein Rorschach-Test, nur dass statt der Tintenkleckse hunderte neon-grün leuchtende Punkte darauf zu sehen sind, in deren Mitte sich zwei schwarze, ovale Löcher auftun.

Die grünen Punkte zeigen die Neuronen, die für unsere Forschung wichtig sind

, sagt Lippert. »Immunfluoreszenz« nennt sich diese Art der Visualisierung. Die sieben Forscherinnen haben dafür einen DNA-Abschnitt in das Mäusegenom eingefügt. Die so veränderte DNA bewirkt, dass Nervenzellen, die am Prozess der Nahrungsaufnahme und am Stoffwechsel beteiligt sind, ein grün fluoreszierendes Protein bilden. Wir konnten so zeigen, welche Verbindungen im Gehirn geknüpft und welche Signale ausgesandt werden, wenn wir den Versuchsmäusen eine bestimmte Diät verabreichen.

Besonders während der Stillzeit der Mäuse, die mit dem dritten Trimester der Schwangerschaft beim Menschen gleichgesetzt werden kann, zeigten die Jungtiere, deren Mütter Lippert und ihre Kolleginnen auf eine zucker- und fettreiche Diät gesetzt hatten, negative Effekte im Gehirn. Viele der Nachkommen entwickelten fehlerhafte Gehirnzellenverbindungen im Hypothalamus und im Dopaminsystem, die sich auch noch im späteren Leben zeigten. Mit anderen Worten

, sagt Lippert, der Aus-und-An-Knopf bei der Nahrungseinnahme funktionierte nicht richtig.

Unsere Nahrungszufuhr wird von zwei neuronalen Systemen gesteuert: dem Hypothalamus und den Basalganglien, dem Kerngebiet des Endhirns, unterhalb der Großhirnrinde. Die Hormone Ghrelin und Leptin signalisieren uns dabei über den Hypothalamus, ob wir hungrig sind oder nicht. In den Basalganglien liegt der Fokus auf den Neuronen, die den Neurotransmitter Dopamin produzieren. Dieses wird zum Beispiel ausgeschüttet, wenn wir leckere Speisen essen.

Zwei Peptide, das sind kleine Eiweiße aus Aminosäuren, spielen bei der Appetitsteuerung eine entscheidende Rolle: AgRP und das Präprohormon POMC. Das Neuropeptid AgRP fördert den Appetit, wobei die Freisetzung durch die Hormone Leptin gehemmt und durch Ghrelin stimuliert wird. POMC ist sowohl an der Balance der Energiehomöostase – also der Steuerung von Hunger, Appetit und Sättigung – als auch an dem »Wohlfühlgefühl« beteiligt, das man durch die Freisetzung von Endorphinen bekommt. Wenn wir also etwas essen, werden Neuropeptide, die auf AgRP und POMC reagieren, zum Beispiel in unserem Dopaminsystem freigesetzt und können dort einen Effekt hervorrufen. Das ist eine Erklärung dafür, warum Döner oder Pizza essen sich gut anfühlt

, sagt Lippert. Oder auch dafür, woher die schlechte Laune kommt, wenn man mal »hangry« ist.

»Hangry«, das bedeutet hungrig und wütend zu gleich sein. Es gibt Menschen, die besonders viel essen, wenn sie gestresst sind. Genauso gibt es Menschen, die bei Stress aufhören zu essen, sagt Lippert: Zurzeit erforschen wir, ob diese beiden unterschiedlichen Verhaltensweisen durch die Umgebung beeinflusst werden, der wir während der Entwicklung im Mutterleib ausgesetzt sind.

Lippert und ihr Team konnten mit ihren Maus-Modellen bereits zeigen, dass eine ungesunde Ernährung bei ungeborenen Mäusen später zu Angststörungen, ADHS-ähnlichem Verhalten, Depressionen oder einer Essstörung führen kann. Auch für den Menschen haben Forschende erste Hinweise gefunden, dass der Spracherwerb, die Motorik und auch das Erinnerungsvermögen der Kinder beeinträchtigt werden, wenn sich die Mütter während der Schwangerschaft sehr zucker- und/oder fettreich ernähren. Mit letzteren Erkenntnissen stehen wir noch ganz am Anfang

, sagt Lippert und betont, dass es insgesamt noch mehr Forschung brauche, um diese Annahmen auch bei Menschen zu belegen.

Für eine gesunde Schwangerschaft braucht es vor allem eines: Aufklärung. Bisher erschweren dies weitverbreitete Klischees. Die häufig bekannten Heißhunger-Attacken zum Beispiel betreffen Frauen erwiesenermaßen erst ab dem dritten Trimester

, sagt Lippert. Davor müsse eine Mutter nicht zwingend »für zwei« essen, weil der Embryo kaum eigene Energiezufuhr brauche. Lediglich 250 bis 500 mehr Kilokalorien pro Tag sind es ab dem 6. Monat: Eine halbe Tüte Gummibärchen oder eine Avocado.

Dieser Irrtum führt dazu, dass viele Schwangere weitaus mehr zunehmen als die vom Institute of Medicine of the National Academies empfohlenen neun bis elf Kilogramm. Frauen, die bereits vor der Schwangerschaft mehr wiegen, sollten sogar noch weniger zunehmen. Das liegt auch daran, dass Essen in unserer westlichen Gesellschaft fast immer verfügbar ist

, sagt Lippert, vor allem stark verarbeitete Lebensmittel.

Aber der Mensch sei nicht darauf ausgelegt, immer alles zu essen und jedem Gelüst nachzugehen. Er kann sich damit sogar Schaden zufügen.

Dass eine fett- und zuckerreiche Ernährung, aber auch eine Mangelernährung in der Schwangerschaft ähnlich negative Effekte haben kann wie der Konsum von Alkohol und Zigaretten, ist vielen werdenden Eltern noch nicht bewusst. Das liege vor allem an mangelnder Aufklärung und an Fehlinformationen, sagt Lippert. In Ratgebern für Schwangere gehen die Meinungen und Empfehlungen oft weit auseinander. Die Wissenschaft befindet sich zudem in einem Krieg mit der Nahrungsmittelindustrie.

Jeder Mensch muss essen, das sei kein Luxusbedürfnis. Doch oft suggeriere uns die Werbung, wir bräuchten bestimmte zucker- und fettreiche Lebensmittel. Oder sogar, dass sie gut für uns seien.

Auch Lipperts Spezialgebiet sieht sich zuweilen heftiger Kritik ausgesetzt: Eine Schwangerschaft ist für die werdende Mutter eine hoch emotionale Ausnahmesituation. Auch ihre Ernährung ist deshalb ein sensibles Thema.

Nicht selten erhalten Forscherinnen und Forscher nach der Veröffentlichung einer neuen Studie wütende Zuschriften und harte Kritik. Auch Lippert bekommt Kommentare und Fragen aus der Elterncommunity. Doch sie hat über die Jahre gelernt, mit Kritik umzugehen. Sie sei Teil ihrer Arbeit und Rolle als Forscherin.

Mit meiner Forschung möchte ich Frauen helfen, zu verstehen, welche Folgen eine schlechte Ernährung haben kann

, sagt sie. Während Websites und Ratgeber Schwangeren empfehlen, etwa mehr Folsäure, Eisen, Jod, Vitamin B und Zink zu sich zu nehmen, möchte Rachel Lippert keine konkreten Ernährungstipps geben. Zum einen, weil sie keine Ärztin ist. Außerdem hält sie es für falsch, pauschal Gesamtaussagen zu treffen, da jede Schwangerschaft anders verläuft. Wer Zwillinge bekommt oder erbliche Vorerkrankungen hat, steht vor einer anderen Ausgangssituation als die »Durchschnittsschwangere«. In jedem Fall aber sollten sich werdende Mütter an einen Facharzt wenden. Allgemein rät Lippert, Stress zu vermeiden, ausreichend zu schlafen, mit frischen Zutaten zu kochen und sich bewusst über die eigene Kalorienzufuhr zu sein.

Vor allem aber wünscht sich Lippert ein gesamtgesellschaftliches Umdenken hin zu einer gesunden Ernährung in der Schwangerschaft. Der angestrebte Wandel stelle auch eine Herausforderung für Lippert und ihr Team sowie das gesamte Gebiet der perinatalen Ernährung dar. Das kollektive »Wir« der Forscher müsse durch eine bessere interne Kommunikation gestärkt werden: Wir müssen Allgemeinmediziner, Geburtshelfer und Gynäkologen, die jeden Tag mit schwangeren Frauen arbeiten, noch intensiver weiterbilden und einbinden. Nur dann können wir mit unseren Forschungsergebnissen etwas verändern.

Eine gesunde Schwangerschaft sollte außerdem nicht nur Aufgabe und Verantwortung der Frau sein, sondern ein Projekt für die ganze Familie: Der werdende Vater könnte zum Beispiel seine Ernährung mit umstellen, davon profitieren letztendlich beide Eltern.

Auch Wissenschaftskommunikation ist Rachel Lippert deshalb wichtig. Als Forscherin liege es in ihrer Verantwortung, transparent zu arbeiten und ihre Ergebnisse mit der Gesellschaft zu teilen. Interviews sagt sie aus diesem Grund fast nie ab.

Und weil der Austausch nicht früh genug beginnen kann, pflegt sie seit zwölf Jahren eine rege Brieffreundschaft mit Schülerinnen und Schülern aus den USA. Sie dürfen ihr seither Fragen rund ums Forscherinnenleben stellen. Ich sage ihnen oft: Wissenschaft ist überall. Man muss nur die Augen aufmachen und nach dem Warum fragen.