LEIBNIZ Wenn wir einen Blick in Ihren Spotify-Jahresrückblick werfen, Herr Okunew, welche Songs finden wir da?

NIKOLAI OKUNEW Sehr oft gehört habe ich im letzten Jahr die schwedische Punkband »Viagra Boys« und die Berliner Death-Metal-Band »Sijjin«. Großartig fand ich außerdem das Album der amerikanischen Black-Metal-Band »Alda«. Es war eigentlich wie jedes Jahr: 60 Prozent meiner Playlist macht Metal aus, 40 Prozent andere Sachen.

In Ihrer Dissertation haben Sie sich mit Metalsongs aus den 1980er Jahren befasst. Wann kamen Sie auf die Idee, dass Heavy Metal interessant für die Geschichtswissenschaft sein könnte?

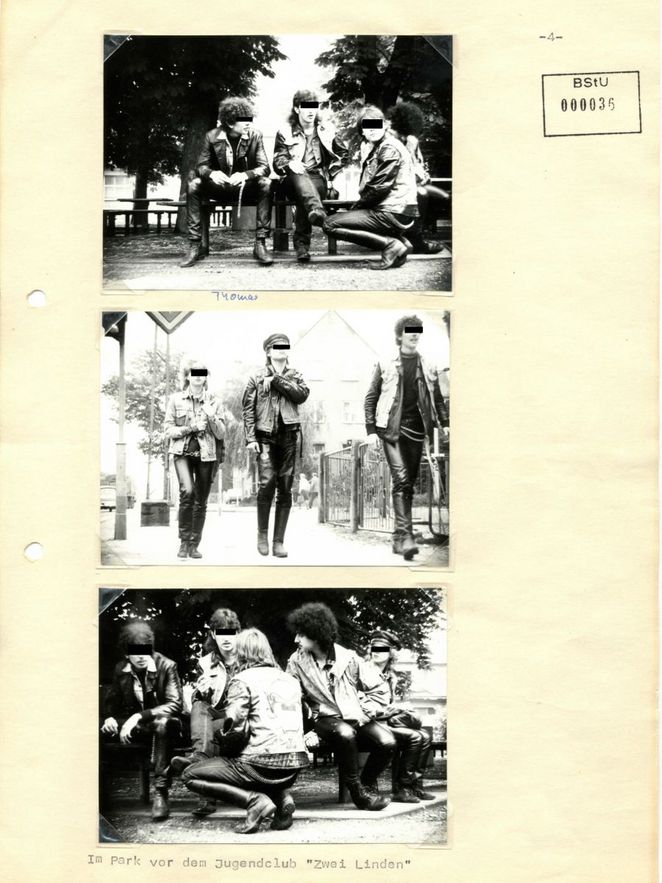

Ich habe von Beginn meines Studiums an Veranstaltungen zur DDR belegt. In jedem Kurs zu den Achtzigern ging es an irgendeiner Stelle um Punks. Das ist verwunderlich – denn laut einer bekannten Statistik der Stasi waren die größte Gruppe unter den sogenannten negativ-dekadenten Jugendlichen nicht die Punks, sondern die Heavy-Metal-Fans.

Ich habe auch Interviews auf Festivals geführt.

NIKOLAI OKUNEW

Wie ging es dann weiter?

Ich stellte fest, dass es fast keine Forschung zur Rolle dieser Musikrichtung in der DDR gab. Nach einem Referat habe ich dann einen Essay und schließlich meine Masterarbeit darüber geschrieben. Im Anschluss kam ich durch Zufall in Kontakt mit den Pophistoriker*innen am ZZF, die sich für das Thema interessierten.

Ihr Buch heißt »Red Metal«. Das ist kein Begriff aus den Quellen. Was verstehen Sie darunter?

Der Begriff soll deutlich machen, dass Heavy Metal in der DDR ein Amalgam aus einer globalen Popkultur und den konkreten Verhältnissen vor Ort war. Es spielen also die Mangelerscheinungen, die deutsch-deutsche Ebene und die Konflikte mit Stasi, Polizei und Partei eine Rolle. Natürlich klingt der Titel zudem einfach catchy: Mir war wichtig, dass die interviewten Zeitzeug*innen das Buch selbst interessant finden und lesen.

Haben Sie Rückmeldungen bekommen?

Ja, sie waren bisher sehr positiv. Wenn man ein Buch schreibt, das sowohl Professor*innen gefällt als auch einem Werkzeugmacher aus Berlin, ist das schon toll.

Um mit Zeitzeug*innen ins Gespräch zu kommen, haben Sie unter anderem Konzerte besucht.

Als eine der alten DDR-Bands in Berlin gespielt hat, bin ich hin und habe Flyer verteilt. Insider werden durch die Angaben zu den Orten, an denen die Interviews geführt wurden, merken, dass ich außerdem auf Festivals wie das »Keep it true«- oder das »Chaos Descends«-Festival gefahren bin.

Sie wollten Heavy Metal als Alltagsphänomen beschreiben. Was meinen Sie damit?

In der Popgeschichte gehen wir davon aus, dass Kunst und Kultur eine Basis in der materiellen Realität haben: Jemand produziert die Musik, jemand nimmt sie auf, verkauft sie, andere erwerben sie. Es steht also ein Geschäft mit alltäglichen Prozessen dahinter. Außerdem nimmt Pop auf das Leben und Handeln der Menschen konkret Einfluss: Sie tanzen in Ekstase, kleiden sich in besonderer Weise und definieren sich über die Musik. Wenn man Pop verstehen will, muss man auf diese Ebene gehen und untersuchen, wie Menschen ihn erlebt haben. Ich wollte letztendlich das Wirken von Metal als Abweichung vom Herrschaftsapparat der DDR verstehen: Wie sollte sich die Herrschaft der DDR im Alltag in den Körpern ausdrücken? Und inwiefern stellte das Phänomen Heavy Metal eine Konkurrenz dazu dar?

Sie haben die Statistik der Stasi erwähnt. Welche Rolle hat die Metal-Szene neben anderen Subkulturen gespielt?

Die gesamte Quellenlage ist relativ eindeutig: Heavy-Metal-Fans waren die größte oder zumindest sichtbarste Subkultur. Natürlich handelte es sich trotzdem immer noch um eine relativ kleine Zahl, weil 90 bis 95 Prozent der DDR-Jugendlichen nicht subkulturell organisiert waren. Wir reden so von zwei bis drei Prozent. Punks machten wohl eher ein knappes Prozent aus.

Wie wurden diese Jugendlichen sichtbar?

Es gab zum Beispiel im staatlichen Jugendradiosender »DT 64« die »Beatkiste« – eine Chartsendung für nationale Rockmusik. Zuhörer*innen sollten per Postkarte abstimmen, welche Songs in der nächsten Woche gespielt werden. Die Heavy-Metal-Fans übernahmen die Sendung de facto: Es liefen nur noch ihre Bands. Da die »Beatkiste« außerhalb des Fankreises an Popularität verlor, wurde Metal schließlich aus dem Programm genommen. Es folgte ein Proteststurm, die Fans schrieben noch und nöcher. Und die Verantwortlichen mussten die Metal-Songs wieder zur Auswahl stellen.

Die Stunde Null der Metal-Begeisterung in der DDR war ein Großkonzert in der Dortmunder Westfalenhalle, auf dem unter anderem Iron Maiden auftrat, und das im ZDF gezeigt wurde.

Westfernsehen war nicht offiziell verboten und konnte auch in weiten Teilen der DDR empfangen werden, daher blieben viele Jugendliche an diesem 4. Februar 1984 bis spät in die Nacht wach, um das Konzert mitzuschneiden. Natürlich muss es schon davor Metal-Fans gegeben haben, sonst hätte sich das Konzert ja niemand angeschaut. In den 1970er Jahren hatten sich auch bereits erste DDR-Bands gegründet, die Songs coverten. Doch ab dem Dortmunder Konzert ging es richtig los: Wir reden ab dann von mehr als 100 oder sogar 150 Bands, die auch eigene Songs produzierten. Die Anzahl der Fans wuchs rasant.

Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es vor allem ohne das Radio kein Heavy Metal in der DDR gegeben hätte. Warum war dieses Medium so entscheidend?

In den Achtzigern hat die DDR gar nicht mehr versucht, den Empfang von West-Radio zu unterbinden. Während das Fernsehen zum Leitmedium wurde, fand im Radio zudem mehr Nischenprogramm statt. Nachts konnte man dort so ein oder zwei Stunden Heavy Metal spielen, es gab später sogar eine eigene Metal-Sendung. Bedeutsam war außerdem die Einführung des dualen Rundfunksystems in Westdeutschland …

… das Aufkommen privater Sender ab 1984.

Es bedeutete Konkurrenz für die öffentlich-rechtlichen Medien im Westen. Sie versuchten, mit weniger Hochkultur, weniger Wortbeiträgen und populärer Musik ihr Publikum zu halten. Heavy Metal bekam daher mehr Platz, was wiederum auf die ostdeutschen Radiosender wirkte. So nach dem Motto: Besser die hören den Kram bei uns als in den Sendungen aus dem Westen! Eine wichtige Rolle bei der Verbreitung spielte zudem das britische Soldatenradio, das für die auf dem Kontinent stationierten Truppen sendete. Denn die wollten ihre Musik hören – und das war Ende der Siebziger bis in die Achtziger hinein oftmals Heavy Metal. Ob der Sender wusste, dass er auch in der DDR gehört wurde, konnte ich leider nicht herausfinden.

Die eine Behörde wusste nicht, was die andere tat.

Wenn Bands in der DDR Konzerte geben wollten, mussten sie vor einer Einstufungskommission aus Kulturschaffenden vorspielen. Was hatte es damit auf sich?

Die Kommission entschied erst mal darüber, ob Bands auftreten durften, dann über die Gagenhöhe und die Anzahl der Konzerte. Für die Heavy-Metal-Bands war das eher eine bürokratische Angelegenheit: Sie wollten sich ihren Schein holen und wussten, dass die Konzerte später dann schwer zu kontrollieren sein würden. Da hielten sie dann auch die 60:40-Regel nicht mehr ein, nach der im Radio und auf Veranstaltungen nur 40 Prozent der Lieder aus dem Westen kommen durften. Sie spielten ihre Songs live zudem wesentlich rauer und aggressiver als in der melodiösen Variante, die sie der Einstufungskommission präsentiert hatten.

Dass das kein Persilschein war, zeigt der Fall der Band »Macbeth«.

Die Kommission bewertete »Macbeth« positiv, aber die Stasi sorgte trotzdem dafür, dass die Band »liquidiert« wurde: Aus ihrer Sicht schlugen die Fans bei den Konzerten regelmäßig über die Stränge, Sänger Detlef Wittenburg stachelte sie angeblich zur Gewalt an. Ein als pazifistisch bewerteter Song galt nach einem ekstatischen Konzert in Erfurt dann plötzlich als faschistisch, die Stasi entzog der Band die Spielerlaubnis, den Zugriff auf den Band-LKW und den Proberaum.

Wittenburg beging 1989 Suizid.

Die Stasi hatte ihn unter falschen Anschuldigungen verhaftet, er musste für ein Jahr und vier Monate ins Gefängnis. Danach erkannten ihn seine Bandkollegen nicht wieder. Diese furchtbare Geschichte zeigt, dass die eine Hand im Parteienstaat nicht mehr wusste, was die andere tat: Denn die Einstufungskommission war – auch wenn nicht alle ihre Angehörigen Parteimitglieder waren – wie die Stasi eine parteienstaatliche Institution und trotzdem widersprachen sich beide immer wieder.

War der politische Wille da, konnte sogar eine Parodie der westdeutschen Nationalhymne im DDR-Radio gespielt werden.

Der Song »Bombenhagel« der westdeutschen Band »Sodom« enthält in der Tat ein Gitarrensolo mit einer verballhornten Variante des Deutschlandlieds. Medien waren Staatsmedien und wurden als Sprachrohr der Partei wahrgenommen. Deswegen sahen die Bands das Spielen dieses Liedes im DDR-Radio als Freifahrtschein, den Song live covern zu dürfen. Dass auf den Konzerten dann aber so viele Menschen die in der DDR verbotene Nationalhymne des Klassenfeindes intonierten – ob parodiert oder nicht – verschreckte Stasi und Jugendclubbetreiber dann doch, viele Bands wurden aktenkundig. Auch hier zeichnet sich der eben beschriebene Konflikt zwischen Sicherheits- und Kulturapparat ab.

Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die Konzerte, die ja vor allem im ländlichen Raum stattfanden, eine »symbolische, kollektive Republikflucht« waren. Wie meinen Sie das?

Menschen, die sich mit einer westlichen Popkultur verbunden fühlten, fuhren quer durchs ganze Land, um weit weg von zu Hause andere Menschen auf einer Bühne zu sehen, die auf westlichen Instrumenten spielten und Songs aus dem Westen coverten. Die Musik und der Alkohol versetzten sie in Ekstase.

Sie konnten das Leben in der DDR für ein paar Stunden vergessen.

Genau. Außerdem lebten die Bands auf der Bühne Emotionen aus, die in der DDR nicht gezeigt werden sollten: Rausch, Aggression, eine Form von Fatalismus. Auf emotional-symbolischer Ebene war das »Republikflucht auf Zeit«, wie auch der Soziologe Steffen Mau es in einem anderen Zusammenhang formuliert hat.

Heavy Metal war Ekstase.

Unter der Woche gingen die »Heavys« dann ganz normal arbeiten.

Sie hatten einen Modus des Umgangs mit den Gegebenheiten im System gefunden. So waren sie am Arbeitsplatz integriert und nicht explizit politisch. Sie verweigerten auch den Wehrdienst nicht. Auf der einen Seite funktionierten die Heavy Metal-Fans also gut im DDR-Alltag, andererseits bestanden sie nach Feierabend auf ihre Musik und die Konzerte.

Handelte es sich dann vor allem um Eskapismus oder war ihr Fantum eine politische Geste?

Ich sehe den Gegensatz nicht, denn meiner Meinung nach war Eskapismus in der DDR immer eine politische Geste. Der Begriff wirkt so unschuldig. Im Westen wurde er vor allem von linken Pop-Intellektuellen angewandt, die der Meinung waren, die Arbeiterklasse sollte lieber Marx lesen, statt auf Festivals zu pogen. Im Osten hatten die Techniken des Eskapismus eine politische Komponente, weil eine Flucht aus der sozialistischen Realität nicht vorgesehen war.

In dem Zusammenhang ist dann wahrscheinlich auch die Kleidung der Szene zu sehen: Hosen und Jacken aus Leder oder Denim, Nieten, Armbänder, lange Haare.

Da habe ich mir den Begriff des »ästhetischen Ungehorsams« aus der Kunstwissenschaft geborgt, um deutlich zu machen, dass es weder um Anpassung oder Gegnerschaft, sondern um Ungehorsam ging. Heavy Metal war auch auf ästhetischer Ebene eine passive Verweigerungshaltung.

Verlosung

Falls Sie neugierig geworden sind: Wir verlosen drei Exemplare von Nikolai Okunews Dissertation, die im November 2021 in zweiter Auflage unter dem Titel »Red Metal. Die Heavy-Metal-Subkultur der DDR« im Ch. Links Verlag erschienen ist. Noch bis 15. Mai 2022 (Einsendeschluss) können Sie an der Verlosung teilnehmen. Senden Sie uns dazu einfach eine E-Mail mit dem Stichwort »Red Metal« an verlosung(at)leibniz-gemeinschaft.de. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und viel Spaß bei der Lektüre!