Der regelmäßige Glasstern hat 26 Spitzen und ist etwa 60 Zentimeter hoch. Bis ins kleinste Detail durchdacht, perfekt konstruiert und raffiniert dekoriert. Im Moment begeistere ich mich für kaum ein Werk in unserem Museum so sehr wie für das Stubenschild der Nürnberger Glaser. Die Mitglieder der mittelalterlichen Zunft stellten den Stern her, um ihren Treffpunkt zu kennzeichnen: Identifikationsmittel und Leistungsschau zugleich. Auf mich wirkt er zeitlos schön, ausbalanciert. Er ist ein wunderbares Beispiel für die Kunstfertigkeit seiner Meister.

Immer wieder staune ich, wenn ich vor unseren Kunstwerken stehe — bei aller wissenschaftlichen Nüchternheit. Auch unseren Besuchern merke ich die Begeisterung an. Oft höre ich: »Dass Menschen so etwas Schönes geschaffen haben ...« Doch warum genießen Menschen Kunst eigentlich in diesem Maße? Wann und warum empfinden wir bestimmte Werke als schön? Und was folgt daraus für uns Museen; wie müssen wir Kunst präsentieren, damit die Besucher sie überhaupt genießen können?

Ein Besuch im Museum kann eine sinnstiftende Begegnung sein, mit neuen und teils auch altbekannten Ideen und Werken. Ein Beispiel sind Projekte, bei denen Demenzkranke die Sammlungen kennenlernen und eigene Kunstwerke schaffen. Es berührt mich, wie tief verschüttete Erinnerungen ans Tageslicht befördert werden, manche Teilnehmer blühen regelrecht auf. Angesichts solcher Erfahrungen wird klar, warum der International Council of Museums »education, study and enjoyment«, also neben Bildung und Forschung auch Genuss, als Auftrag von Museumsausstellungen nennt.

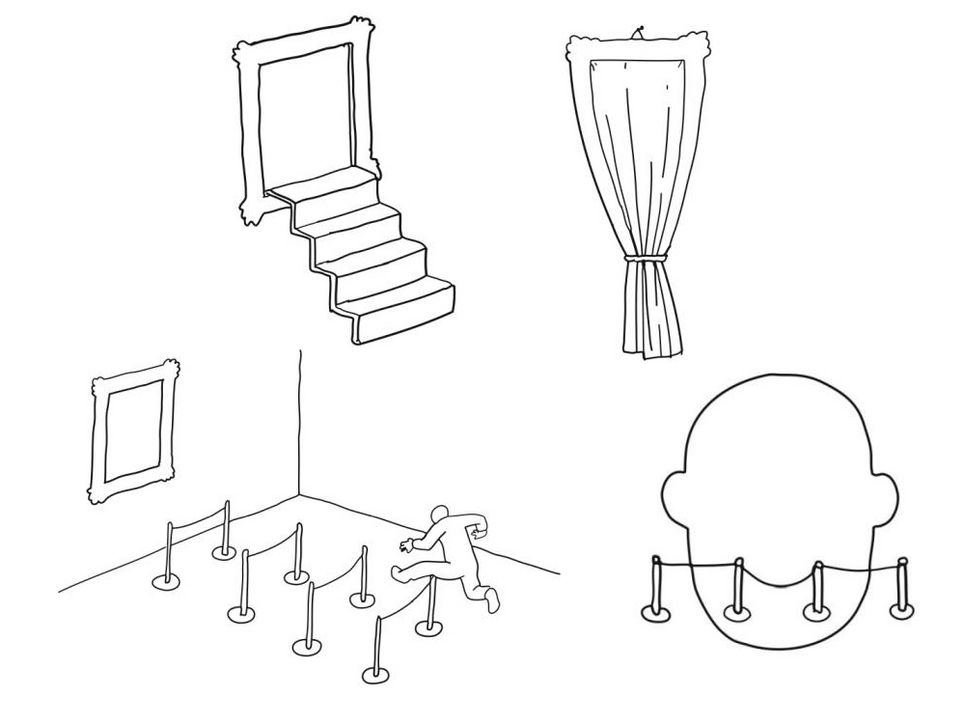

Doch nach wie vor ist der Museumsbesuch nicht immer und nicht für jeden ein Genuss. Oft verstellen ganz banale Dinge den Zugang zur Kunst. Das reicht von ungünstigen Öffnungszeiten über fehlende Aufzüge, Toiletten und Sitzgelegenheiten bis hin zu schlechter Beleuchtung und schwer verständlichen oder unlesbaren Beschriftungen. Mit Besucherbeobachtungen und -befragungen wollen wir diese Barrieren abbauen.

Auch die Erforschung der Sammlungen ist wichtig, um Kunstgenuss zu ermöglichen. Denn nur, was wir verstehen, können wir überzeugend beschreiben und zeigen. In Forschungsprojekten zu den handwerksgeschichtlichen Sammlungen des Germanischen Nationalmuseums erörtern Wissenschaftler verschiedener Disziplinen auch die Frage, wie man Objekte zeitgemäß präsentieren kann.

Noch in den 1970er Jahren war unsere Dauerausstellung eine strenge und dichte Aneinanderreihung hoch spezialisierter Einzelthemen mit Beschriftungen, die vor allem Besucher mit Vorwissen ansprachen. Heute nimmt man viele verschiedene Besuchertypen in den Blick. Kuratoren erarbeiten in den Ausstellungen sinnstiftende Zusammenhänge und Erzählstränge, die über das einzelne Objekt hinausweisen. Die Besucher erfahren seine Geschichte, seine ursprüngliche Funktion und erhalten Informationen zu früheren Benutzern.

Das Wort »Genuss« fällt in dieser fachlichen Diskussion selten, und dennoch geht es genau darum: Wie kann die Begegnung mit auf den ersten Blick unspektakulären Werken spannend und instruktiv zugleich werden? Glückt sie, steigert der Spaß am Enträtseln die Begeisterung.

Der Stern der Nürnberger Glaser ist ein Beispiel: Die Form erschließt sich sofort. Erklärt man, für welchen Zweck und auf welche Weise er geschaffen wurde, wird klarer, wieviel Sachverstand und handwerkliche Meisterschaft in seine Herstellung geflossen sind. Wenn man dann noch die Inschrift auf dem Stern entziffert, die darauf hinweist, dass er bereits 1851 restauriert wurde, wird klar, welchen Stellenwert dieses schöne Stück über die Jahrhunderte für die Nürnberger Glaser hatte.

Aber ist Schönheit ein Muss für Genuss? Mitnichten. Man denke nur an das wohlige Gruseln, das so manches Objekt der Medizin- und Rechtsgeschichte hervorruft. Bereits die Nennung von Begriffen wie »Daumenschraube« oder »Knochensäge« kann dieses Gefühl auslösen. Auch das ist eine Form von Genuss. Die Frage »Ist das schön?« wird dennoch immer wieder gestellt, bei der zeitgenössischen Kunst vermutlich mit mehr Vehemenz als in anderen Bereichen.

Mit der Erforschung des Schönen beschäftigen sich sowohl die Philosophie als auch die empirische Psychologie. Gibt es Naturgesetze des Schönen, Harmonischen? Inwieweit ist ästhetisches Empfinden individuell? Was als schön empfunden wird, unterliegt Veränderungen, sei es im Laufe eines Lebens oder über Epochen hinweg. Viele ästhetische Entscheidungen treffen wir unbewusst. Dennoch beeinflusst dieses ästhetische Urteil mitunter sogar Entscheidungen über Fragen der Echtheit und den Erwerb von Kunstwerken. Umso wichtiger ist für Museen die Reflexion darüber, wie Urteile über die Schönheit von Objekten zustande kommen, um klar zwischen persönlicher Wahrnehmung und wissenschaftlicher Methode unterscheiden zu können.

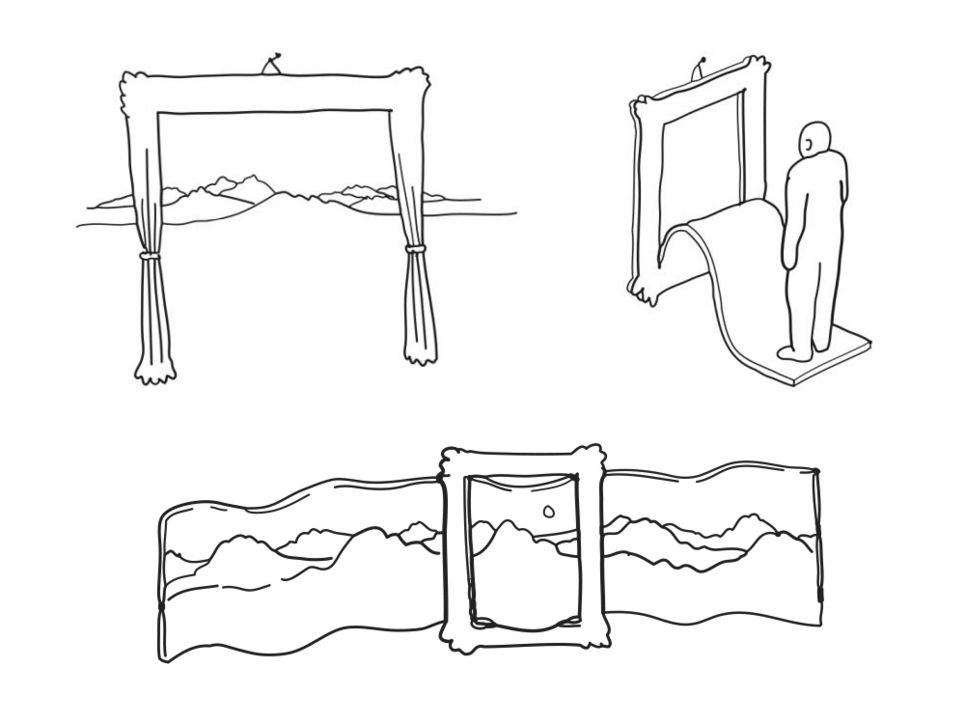

Eine Berglandschaft ist für die meisten schöner als ein Hochhausdschungel.

Der sogenannte Holbeinstreit von 1871 zeigt, wie unterschiedlich diese Urteile ausfallen können. Damals wurden in Dresden zwei Fassungen desselben Gemäldes gezeigt: die erst kurz zuvor entdeckte »Darmstädter Madonna« von Hans Holbein dem Jüngeren und eine Kopie von der Hand des Bartholomäus Sarburgh, die seit dem 18. Jahrhundert als Holbeins Original galt. Man wollte klären, welches der beiden Werke das originale sei. Gustav Theodor Fechner, einer der Begründer der empirischen Ästhetik, bat Besucher der Ausstellung, ihr »Vergleichs-Urtheil« niederzuschreiben und zu entscheiden, welches der beiden Werke sie »zu dauernder und wiederholter Betrachtung« vorziehen würden. Während Kunsthistoriker bereits damals Holbeins »Darmstädter Madonna« als das Original erkannten, schnitt Sarburghs Kopie beim »Vergleichs-Urtheil« der Besucher besser ab, weil sie die Schönheitsideale der Zeit bediente.

Am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik wird die Frage nach dem Schönen aus psychologischer Sicht beleuchtet. Die Ergebnisse sind erstaunlich klar: Im Bereich unserer Umgebung und natürlicher Landschaften stimmen viele Menschen darin überein, was sie als ästhetisch empfinden, so eine Studie von Edward A. Vessel und Ilkay Isik von 2010. Es gibt einen shared taste. Eine Berglandschaft ist für die meisten »schöner« als ein Hochhausdschungel. Deutlich weniger Übereinstimmung lässt sich bei der Bevorzugung verschiedener Kunstepochen oder -werke finden. Schönheit liegt also tatsächlich im Auge des Betrachters.

Auch deshalb fahnden die Menschen seit der Antike nach Naturgesetzen für eine schöne Kunst, jenseits individueller Wertschätzung. So schrieb der Philosoph Thomas von Aquin: »Die Sinne erfreuen sich an wohlproportionierten Dingen.« Auch die Renaissancemeister hatten ein besonderes Interesse an Proportionen, wie Albrecht Dürers Schrift »Underweysung der Messung« zeigt. Dürer erläutert: »Schönheit liegt in der Harmonie der Teile zueinander und zum Ganzen.«

Manche Proportionssysteme lassen sich aus der Natur ableiten, etwa von der Form eines Schneckenhauses oder der Blütenblätter einer Rose. Der griechische Philosoph Euklid beschrieb den »Goldenen Schnitt« als Erster, der Architekt Le Corbusier entwickelte daraus Mitte des 20. Jahrhunderts den »Modulor«, der sich die menschlichen Maße zum Vorbild nimmt. Diese Proportionen werden noch heute in der Kunst oder der Architektur angewendet. Ob der Goldene Schnitt tatsächlich als universelles Maß der Schönheit dienen kann, ist umstritten, aber an vielen Museumswerken lässt er sich nachvollziehen.

Manchen Kunstliebhabern reicht der Besuch im Museum nicht, sie möchten sich auch im Alltag mit schönen Dingen umgeben, manchmal inspiriert durch Museumssammlungen. Einer dieser Menschen war Sir Arthur Gilbert, der eine höchst qualitätsvolle Sammlung von Kunsthandwerk des 20. Jahrhunderts zusammenstellte. Seine Motivation erklärte er damit, dass er die Jagd nach schönen und exklusiven Meisterwerken genieße. Und fügte hinzu: »I just love beautiful things.«