Bevor Hans G. Drexler den Zehn-Teiche-Marathon in Hahnenklee im Harz startet, leert er eine Flasche Cola, umarmt ein paar Läuferkollegen, fragt hier nach dem Zustand des lädierten Knies, erkundigt sich dort nach dem Ausgang des letzten Laufs. Unter spätsommerlicher Morgensonne setzt sich der Pulk in Bewegung, bald setzen sich die ersten ab. Nicht Drexler. Drexler macht langsam, bis er der Allerletzte ist. Wenn am Wegesrand der örtliche Bäcker Käsekuchen feilbietet, lässt er sich nicht zweimal bitten. Zu einem Bier sagt er auch nicht nein. Kämpft sich zweimal durch die Zwanzig-Kilometer-Runde, durchquert Waldstücke, joggt am Ufer blau schimmernder Teiche durch die klare Herbstluft. Ein paar hundert Meter vorm Ziel zieht er noch mal an, überholt ein paar Läufer und geht nach fünf Stunden, 28 Minuten und 37 Sekunden als Sechsundfünfzigster durchs Ziel. Oder als Zehntletzter, je nachdem.

Danach setzt er sich in seinen rostroten koreanischen Kompaktwagen und fährt zurück nach Braunschweig; am Montagmorgen wird er dort wieder zur Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ) radeln. Nebenbei oder hauptsächlich, so genau lässt sich das nicht sagen, ist Drexler nämlich noch Mediziner, Krebsforscher und Leiter der Abteilung Menschliche und Tierische Zelllinien

an eben dieser DSMZ, obwohl er seit Februar pensioniert sein könnte: ein Typ, für den Aufgeben keine Option ist. Oder, um es in Zahlen zu sagen: der in seinem einen Leben 523 Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht und in dem anderen 613 Marathons und Ultramarathons absolviert hat.

Es ist der Wille, der zählt

, sagt Drexler, drahtig, kurzhaarig, schmalbrillig. Wer es in der Wissenschaft schaffen will, dem muss es wirklich wichtig sein, zu forschen.

Wer einfach nur einen Job brauche, bringe es nicht weit. Genauso sei es beim Langstreckenlauf: Du musst unbedingt ins Ziel kommen wollen.

Wenn auch, und das gilt fürs Laufen wie fürs Forschen, nicht unbedingt immer als Allererster: Drexler wird nicht müde zu betonen, dass jeder Forschungserfolg seiner Abteilung das Ergebnis von Teamarbeit sei; Leute, die sich etwas auf ihre Position einbilden, verspottet er in einem fort. Beinahe liebevoll spricht er dagegen über Unprätentiöse wie seinen Mentor Jun Minowada, an dessen Chicagoer Lehrstuhl für Experimentelle Pathologie er in den frühen 1980er Jahren ein zweijähriges Stipendium antrat. Mein Flug hatte Verspätung, aber Professor Minowada, ein unheimlich berühmter Mann, hat bis zehn Uhr abends am Flughafen gewartet, um mich zu empfangen. Seitdem hole ich jeden ab, der mich besucht.

1989 wollte das Bundesforschungsministerium die bestehende Sammlung von Mikroorganismen um eine Bank für Zelllinien erweitern. Zelllinien sind Gewebekulturen, die sich außerhalb ihres Ursprungsorganismus fortpflanzen können. Die neue Abteilung sollte zugleich forschen – etwa zur Genetik von Tumoren oder zur Diagnose von Viren. In dieser Zeit klingelte bei Drexler, inzwischen an der Royal Free Hospital School of Medicine in London tätig, das Telefon. Der Anrufer fragte, ob er die Leitung dieser Abteilung übernehmen wolle. Ich musste erst mal auf der Karte gucken, wo Braunschweig liegt

, sagt der gebürtige Ulmer. Dass er zugesagt habe, sei der freien Hand geschuldet, die man ihm beim Aufbau des Instituts gewährt habe. Ich konnte mein Team selber zusammenstellen und mich dem widmen, was mich am meisten interessiert, nämlich der Leukämieforschung.

Beim Ultralauf interessiert es keinen, ob du Professor oder Handwerker bist.

HANS G. DREXLER

Sein Interesse am Blutkrebs, sagt Drexler, wurde erstmals geweckt, als er in den frühen 1970er Jahren in der Ulmer Uniklinik Ersatzdienst leistete. Seitdem fasziniere ihn die Krankheit: Andere Krebsarten zeigten sich in einzelnen Tumoren, Leukämiezellen schwömmen im ganzen Körper herum. Oder, in Drexlers Worten: Sie gehorchen nicht, taugen nichts und nehmen anderen den Platz weg.

Das habe ihn herausgefordert. Als er Jahre später das Medizinstudium abgeschlossen hatte, geriet er eher zufällig an einen Kinderarzt, der auf die Behandlung von Leukämie spezialisiert war und sein Doktorvater wurde.

Den Marathon dagegen entdeckte Drexler erst, als er auf der beruflichen Langstrecke schon die halbe Distanz geschafft hatte. Und zwar nicht wegen der möglicherweise heilsamen Wirkung von Sport auf die Krankheiten, deren Erforschung er sein Wissenschaftlerleben gewidmet hat. Sondern wegen Joschka Fischer. 1999 lief der damalige Außenminister den New-York-Marathon. Das hat mir imponiert. Ich kannte aber keine Läufer, also habe ich erst gar nicht angefangen.

Zwei Jahre später raffte er sich dann doch auf, lief den Braunschweig-Marathon. Ich habe alles falsch gemacht, was ich falsch machen konnte

, sagt Drexler. Danach musste man mich ins Auto tragen.

Aber er war angefixt, lief im Monat darauf gleich den zweiten Marathon. Heute macht er täglich mindestens fünf Kilometer. Nimmt so ziemlich jeden Langstreckenlauf mit, der in Norddeutschland angeboten wird, läuft aber auch gern in Spanien oder Italien. Beim Ultramarathon interessiert es keinen, ob du Professor oder Handwerker bist

, sagt Professor Drexler, und während der eine oder andere seiner Kollegen just dies für einen Makel halten dürfte, klingt es bei ihm eher schwärmerisch: Es geht nur ums Laufen.

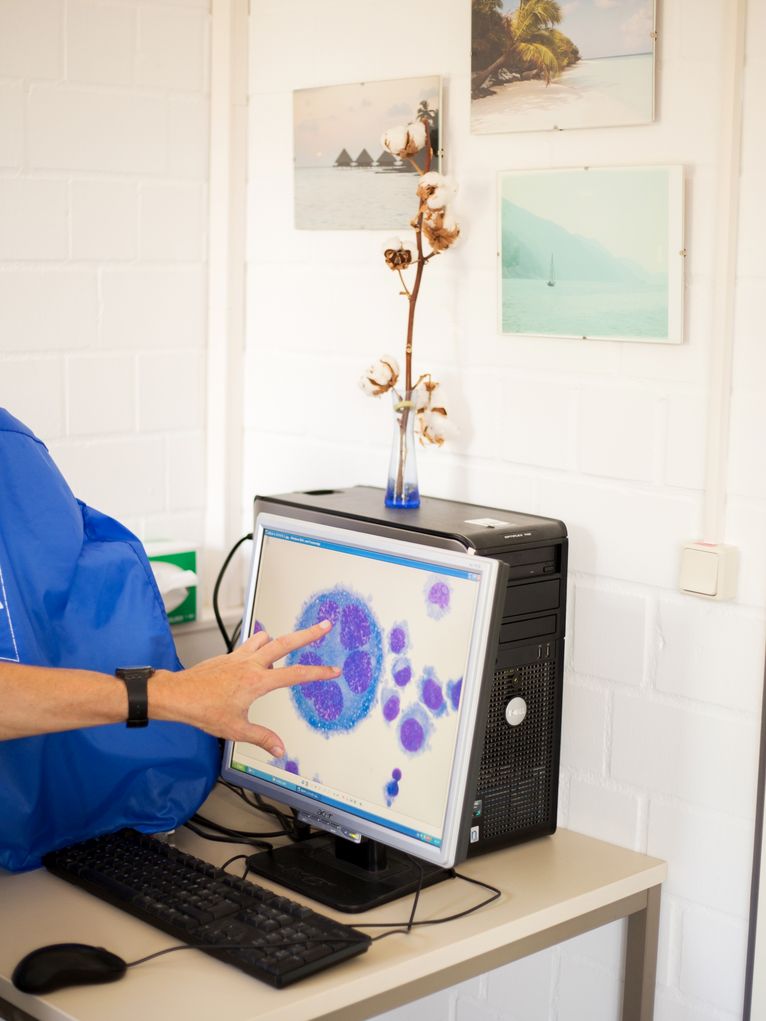

Rundgang durch Drexlers Leben Nummer eins: Drexler klopft hier eine Forscherschulter, witzelt da eine Wissenschaftlerin an, spielt beleidigt, dass keiner mit ihm in die Kantine will. Öffnet dann die Tür zu einem Raum, an dessen Tür ein dreieckiges, gelbes Schild mit ineinander verschränkten Kreisen klebt – Biogefahr. Drexler passiert ein Ding, das aussieht wie die Käsetheke im Supermarkt (natürlich ohne Käse) und sich als sterile Werkbank herausstellt: Eine durchsichtige Haube schützt vor Keimen, die Oberflächen sind leicht zu desinfizieren. Er öffnet einen Kühlschrank und nimmt ein bierdeckelgroßes Kunststoffgestell mit zwei Dutzend Tiegelchen heraus. Manche der kleinen Glasgefäße sind mit einer Flüssigkeit gefüllt, die aussieht wie provenzalischer Rosé.

Das ist eine Zelllinie von einem Leukämiepatienten aus Kanada

, sagt Drexler. Das einzige Organische, das von ihm übriggeblieben ist.

Womit wir beim Kerngeschäft der Abteilung wären: Zelllinien aus aller Welt sichten, prüfen, archivieren, bei Bedarf wieder herausgeben. Zurzeit lagern in der DSMZ über 700 der weltweit etwa 4.000 immortalisierten Zelllinien. Immortalisiert? Die Zellen werden sozusagen unsterblich gemacht

, bestätigt Drexler. Dafür würden etwa bestimmte Gene oder Proteine in die Zellen eingeschleust und diese so – in einer Nährlösung – zu ständiger Teilung veranlasst.

So können Forscherinnen verschiedenster Labore zu einem beliebigen Zeitpunkt den Zustand derselben Zelle untersuchen. Können etwa eine Leukämiezelle einem potenziellen Heilmittel aussetzen und beobachten, wie sie reagiert. In den späten 1990er Jahren entwickelten Mediziner am Dana-Farber-Krebsforschungszentrum der Universität Harvard einen Wirkstoff gegen die chronische myeloische Leukämie, eine bis dahin mit Medikamenten nicht heilbare Form der Krankheit. Die richtigen Zelllinien für die Experimente lieferte Drexlers Abteilung.

Natürlich hätten sie die auch bei einer anderen Zelllinienbank bekommen

, tiefstapelt Drexler, schiebt dann hinterher: Bei vielen anderen Quellen bestellen Sie eine Leberzelle von einer Leukämiepatientin und bekommen eine Hirnzelle von einem Lymphompatienten. Das kann bei unserer Qualitätssicherung nicht passieren; jede Linie, die wir verschicken, prüfen wir darauf, ob sie vom richtigen Patienten stammt und ob es der richtige Zelltyp ist.

Bloß: Wenn unsterbliche Zellen sich unentwegt vermehren – nehmen die nicht irgendwann enorm viel Platz weg? Drexler wirft einen weißen Kittel über, öffnet die Tür zu etwas, das aussieht wie eine Wäscherei, die sich aus unerfindlichen Gründen mitten im Labor befindet, und klappt den Deckel eines mächtigen Topladers auf. Stickstoffschwaden wabern heraus, minus 178 Grad Celsius kalt. Eine Temperatur, bei der die Zellteilung längst gestoppt ist. Für ein komplettes Lebewesen oder auch ein einzelnes Organ würde diese Kälte den Tod bedeuten. Aber Zelllinien vermehren sich weiter, wenn wir sie wieder auftauen.

Die Forscher sagen: Sie bleiben viabel. Drexler zieht ein Paar dicke blaue Thermohandschuhe mit langen Stulpen über, greift ins dampfende Innere des Supergefrierers und holt eine Art Setzkasten mit bunt markierten Röhrchen hervor, Jahrgang 1995. Kürzlich habe ich eine Probe aus der Zeit meiner Promotion aufgetaut

, sagt Drexler. Die war immer noch viabel.

Geht eine Bestellung ein, holen Mitarbeiter des DSMZ ein Röhrchen aus dem Kühlraum und packen es mit ein paar Schippen Trockeneis in eine Styroporbox. Dann geht das Paket auf Reise, notfalls mit einem spezialisierten (und sehr teuren) Kurierdienst, der unterwegs neues Eis nachlegt – etwa für Kunden in Südamerika oder Australien.

Mal angenommen, man käme auf die Idee, der Anschauung halber ein Stück mit Drexler durch sein anderes Leben laufen zu wollen: Er würde erst mal eine Tempowarnung erteilen. Und zwar nicht dahingehend, dass man nicht werde mithalten können. Vielmehr würde er bitten, nicht enttäuscht zu sein; er laufe wahnsinnig langsam. Zu alt, zu dick, kein Talent.

Genau genommen laufe er eigentlich gar nicht. Er schlurfe.

Dann nimmt er einen mit in sein Reihenhaus am Stadtrand, legt die Joggingschuhe an, schlüpft in ein knallorangenes Shirt mit der Aufschrift 100 Meilen Berlin – Finisher

, plaudert bis zum Waldrand. Und legt los, zweieinhalb Kilometer durch das Mascheroder Holz runter zum Bach Wabe, zweieinhalb zurück. Ein Zwanzigstel der Strecke, die er läuft, wenn er ernst macht: von wegen langsam. In einem durchschnittlichen Stadtpark überholt er in dem Tempo jeden Zweiten. Bloß dass Drexler in dem Tempo eben nicht ein paarmal die Stadtparkrunde macht, sondern – nur so als Beispiel – 106 Kilometer bei einem Ultramarathon im Nordwesten Spaniens sowie 25 weitere Langstreckenläufe allein 2019, Stand Mitte September.

Schon am Laufstil zeigt sich, dass hier kein gewöhnlicher Jogger am Werk ist. Während letzterer, wohl wissend, dass er in einer halben Stunde unter der Dusche steht, sich gazellenmäßige Sprünge erlauben kann, stapft Drexler über die Felder, als ziehe er einen Pflug: Kopf gesenkt, Arme angewinkelt, körpersprachlich mit der Botschaft Wenn nötig, zieh ich das hier 24 Stunden am Stück durch

(keine Übertreibung: Die hundert Meilen von Berlin lief er in 26 Stunden, 58 Minuten und 58 Sekunden). Andererseits: Sein beherztes Zurückfallenlassen beim Zehn-Teiche-Marathon war Teil einer Strategie: Nach dem Start geh’ ich erstmal um die Ecke pinkeln, dann schlurf’ ich als Letzter los. Ab dann überhol’ ich nur noch.

In Texten wie diesen ist es bekanntlich erlaubt, Menschen Etiketten anzuheften. Hans G. Drexler, der sich wissenschaftliche wie sportliche Erfolge mit schwäbischer Sturheit erarbeitet und sich dann mit derselben Sturheit weigert, im Glanz dieser Erfolge allzu hell zu strahlen, sei daher der Titel eines obsessiven Anarchos verliehen.

Zweifel? Drexler hat mal ein Buch rausgebracht, The Leukemia-Lymphoma Cell Lines Facts Book, 752 Seiten, knapp 95 Euro. Als der Verlag eine digitale Neuauflage ablehnte, setzte sich Drexler an den Rechner, aktualisierte den Inhalt, fügte 146 Seiten hinzu und ließ hunderte Kopien auf CD brennen. Dann schrieb er auf die Startseite seiner Abteilung, das Werk sei kostenlos beim Autor erhältlich. In den folgenden Jahren verschenkte er an Kollegen weltweit 500 CDs im Wert von 45.000 Euro.