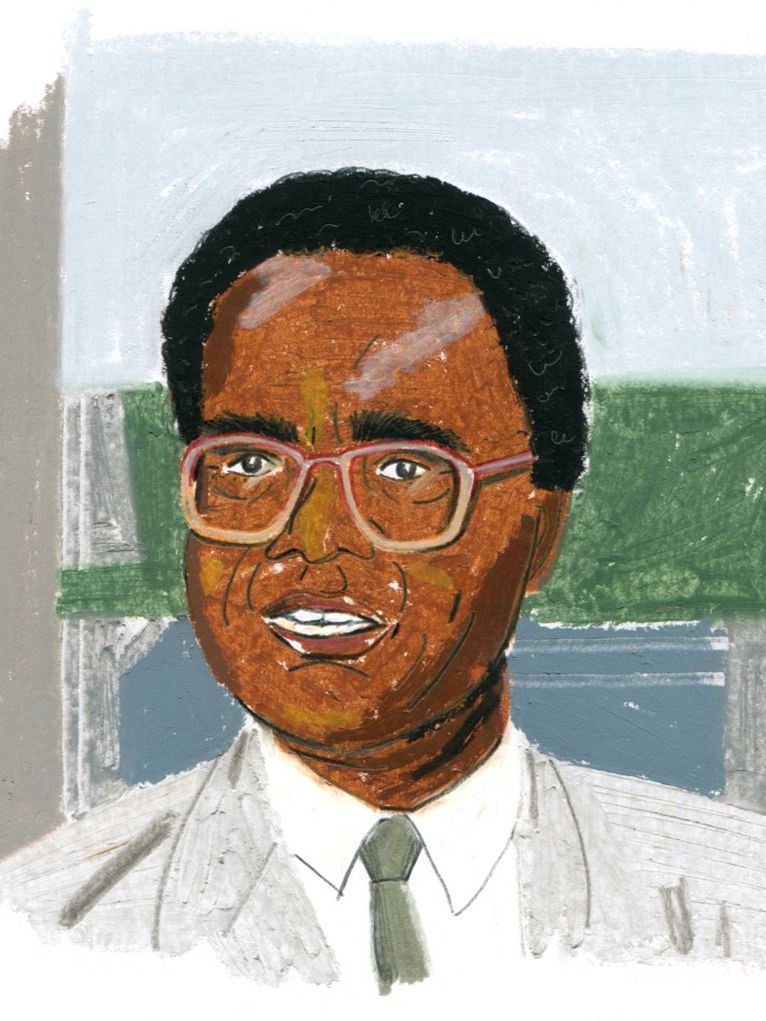

Souleymane Bachir Diagne

Bachir, wie er von den meisten seiner Kolleginnen und Freunden genannt wird, versteht Philosophie nicht als lebensferne, rein intellektuelle Beschäftigung, sondern als eine Form der Begegnung und des Austauschs. Von seiner bescheidenen senegalesischen Heimat aus machte er sich auf den Weg, andere Kulturen und Traditionen kennenzulernen, sie zu interpretieren, sich von ihnen prägen zu lassen. Er studierte Mathematik und Philosophie an der Pariser École normale supérieure, als erster Senegalese überhaupt. Dann unterrichtete er an der Universität in Dakar, heute lehrt er an der Columbia University in New York. Viele von Bachirs Studenten würden zustimmen, dass er Philosophie nicht nur lehrt, sondern auch zeigt, wie man sie praktiziert. Als wichtigstes Instrument dient ihm dabei die Übersetzung, die er als Akt der Anerkennung versteht. In seinem jüngsten Projekt arbeitet Bachir daran, wichtige philosophische Konzepte in Wolof, seine Muttersprache, zu übersetzen. Seine Bücher, Artikel und Essays, in denen er sich insbesondere mit der Geschichte der Logik, der Mathematik sowie der afrikanischen und islamischen Philosophie beschäftigt, werden international diskutiert. Als Schüler von Louis Althusser und Jacques Derrida knüpft Bachir an eine französische Philosophietradition an, die auch in seine Auseinandersetzung mit dem Humanismus und dem Universalismus einfließt. Ebenso haben ihn Denker anderer Weltregionen inspiriert, etwa der pakistanische Philosoph und Dichter Muhammad Iqbal. Somit steht er auch in der islamischen Denktradition und fragt, wie Religion und philosophischer Rationalismus vereinbar sind. Bachir tritt für einen toleranten Islam ein, der Meinungsverschiedenheiten akzeptiert und fördert, Radikalismus und Gewalt ablehnt. Nur so sei ein philosophischer Diskurs möglich. Zweifellos hat sein Werk zu einem neuen Verständnis von Philosophie beigetragen: Diese kann demnach nicht nur unterschiedliche Denktraditionen verbinden, Horizonte erweitern und die Suche nach dem Universellen nähren, sondern sich auch mit alltäglichen Sorgen und Fragen beschäftigen.

ABDOULAYE SOUNAYE

Arundhati Roy

Es ist schwierig, das Leben und Denken von Arundhati Roy kurz zu umreißen, die 1961 in der nordostindischen Stadt Shilong geboren wurde und in der Nähe von Teeplantagen aufwuchs. Was sie im Mai 1998 auf eine Papierserviette schrieb, gibt ihre Ideen vielleicht am besten wider: Zu lieben. Geliebt zu werden. Niemals die eigene Unbedeutsamkeit zu vergessen. Sich nie an die unsägliche Gewalt und die vulgäre Ungleichheit des Lebens um einen herum zu gewöhnen. [...] Stärke zu respektieren, niemals die Macht. Vor allem: zu beobachten. Zu versuchen, zu verstehen. Niemals wegzusehen. Und nie, nie zu vergessen.

Es war das Jahr, in dem, wie sie sagt, die ersten Warnzeichen des Faschismus auf den Straßen Indiens erkennbar wurden, die öffentliche Akzeptanz eines maskulinen Nationalstolzes und des dadurch hervorgerufenen Hasses. Seither schreibt Roy als Essayistin unablässig gegen autoritäre Regime, imperiale Kriege, die Zerstörung der Umwelt und die Entrechtung der Menschen an. Für ihren ersten Roman »Der Gott der kleinen Dinge« gewann sie den Booker Prize und wurde auch für ihren zweiten Roman »Das Ministerium des äußersten Glücks« hoch gelobt – als Denkerin, die in ihre Zeitgeschichte und Politik eingreift. Arundhati Roy macht nicht nur auf die katastrophalen Hinterlassenschaften vergangener Kolonialregime und imperiale Bestrebungen in der Gegenwart aufmerksam, sondern wendet sich auch gegen die Gefahren des Nationalismus, die unkritische Aufwertung des Volkes und die Anbetung der Macht. Roy lebt in Neu-Delhi und scheut trotz der ständigen Einschüchterungsversuche von Hindu-Nationalisten nie, ihre Meinung zu äußern: in Essays und Vorträgen, vor allem aber bei Demonstrationen und Protestbewegungen im ganzen Land. In ihrem jüngsten Buch, der Essaysammlung »Azadi heißt Freiheit«, das ich in Hindi übersetzt habe, schreibt sie etwa über die Entrechtung der Muslime in Indien und den drohenden Völkermord an ihnen sowie die Unterdrückung durch die Kasten. Sie erinnert uns ständig an das, woran wir gescheitert sind, aber auch an unsere Träume für eine bessere Zukunft.

REYAZUL HAQUE

Henry Odera Oruka

Der kenianische Philosoph Henry Odera Oruka (1944 –1995) absolvierte sein Studium der Philosophie in Schweden und den USA, bevor er ab 1970 an der University of Nairobi als einer der wichtigsten Philosophen Afrikas agierte. 1972 wandte er sich in der Debatte um afrikanische Philosophie scharf gegen die sogenannte Ethnophilosophie, die Mythologien als einzige Form der Philosophie in Afrika darstellt. Stattdessen insistierte er, es brauche einen universell gültigen Philosophiebegriff, der aber die kulturelle Vielfalt berücksichtigen sollte. An seine Kritik anknüpfend entwickelte er die »Sage Philosophy«: Für das dokumentarische Projekt machte er traditionelle Denkerinnen und Denker ausfindig, die in ihren Gemeinschaften als »Weise« (im Englischen: sages) anerkannt waren. In seinem gleichnamigen Buch von 1990 geht es ihm darum, afrikanische Philosophinnen und Philosophen vorzustellen, ihre Einsichten zu dokumentieren und der Welt zugänglich zu machen. Auch als Beleg dafür, dass die eurozentrischen Vorurteile, die die Möglichkeit philosophischen Denkens in Afrika verneinten, verfehlt seien. Vernunft und die Fähigkeit kritischer Reflexion, sagte er immer wieder, seien inhärente Bestandteile jeder Kultur, nicht nur der westlichen – selbst wenn man auf den Mond geht

. Jahrzehntelang setzte sich Odera Oruka für einen kulturübergreifenden Philosophiediskurs ein. Unter seiner Leitung wurde 1991 in Nairobi der Weltkongress für Philosophie ausgerichtet, erstmals in Afrika. Ich las als junger Student Odera Orukas Beiträge und seine »Sage Philosophy«, und es gelang mir, brieflich mit ihm in Kontakt zu treten, um ihn daraufhin in Nairobi zu besuchen und zu interviewen. Sein Projekt, das Feldforschung und direkten Umgang mit lokalen weisen Frauen und Männern verlangt, inspirierte mich für meine Doktorarbeit, in der ich ausgewählte Denker der Swahili-Küste porträtierte.

KAI KRESSE

Mohammed Abed al-Jabri

Der marokkanische Vernunfttheoretiker Mohammed Abed al-Jabri (1935–2010) stammt aus ärmlichsten Verhältnissen. Nach einer Schneiderlehre wurde er Pädagoge, Übersetzer, Schulinspektor und Professor für Philosophie. In seinem 30 Monografien umfassenden Werk fordert er Erneuerung durch Demokratie und Rationalität

. Sein Hauptwerk ist die vierbändige »Kritik der arabischen Vernunft«. Al-Jabri bezieht sich in erster Linie auf den aus Andalusien stammenden muslimischen Universalgelehrten Ibn Ruschd, in Europa unter dem lateinischen Namen Averroes bekannt. Ibn Ruschd war im 12. Jahrhundert der wichtigste Kommentator von Aristoteles, dessen Lehren erst durch die Übersetzungen und Kommentare muslimischer Philosophen für Europa entdeckt wurden. Allgemein ist die europäische Geistesgeschichte ohne die Transferleistung nahöstlicher Denker in der Mathematik, Logik, Medizin und Philosophie dieser Zeit nicht vorstellbar. Die Vernunfttheoretiker der islamischen Welt fragen seitdem: Wie kann der Mensch vor Gott verantwortlich für sein Handeln sein, wenn Gott schon alles vorherbestimmt hat? Aus diesem logischen Widerspruch erschließt sich für sie die Verpflichtung des Menschen zum eigenen Denken und Urteilen. Al-Jabri kritisiert den übermächtigen Einfluss der klassischen islamischen Auslegung auf Politik, Innovationsfähigkeit und individuelle Entfaltungsmöglichkeiten. Mit den Gedanken der arabischen Aufklärung des 11. und 12. Jahrhunderts interpretiert er aktuelle theologische und historische Debatten neu. Ich halte al-Jabri als Philosophen für wegweisend, da er verdeutlicht, dass eine Modernisierung des Denkens in der islamischen Welt kein »europäisches Projekt« sein muss, sondern ebenso von innen kommen kann. Aus diesem Grund hat sein Werk so viele Anhängerinnen und Anhänger in der arabischen Welt gefunden. Die akademische Philosophie in Europa und den USA hat al-Jabri bisher nicht rezipiert, obwohl sein Hauptwerk 2010 auf Englisch erschien.

SONJA HEGASY

Djamila Ribeiro

Mit Brasilien verbinden viele Karneval, Strand und eine bunte Gesellschaft, in der Rassismus nicht mehr existiert. Die traurige Realität stellt sich jedoch anders dar: Alle 23 Minuten wird in Brasilien ein schwarzer Mensch ermordet. Aber diese Gewalt wird unsichtbar gemacht

, sagt die 1980 in der Hafenstadt Santos geborene Djamila Ribeiro, die sich als Philosophin, Schriftstellerin und Feministin gegen das falsche Narrativ wendet. Unsichtbar blieben auch die vielen Frauen, die in Brasilien aufgrund ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts kaum Zugang zu gut bezahlten Jobs, politischen Ämtern, zur akademischen Welt oder zum Kulturbetrieb haben. Besonders für sie setzt sich Ribeiro ein und kämpft in Essays, Kolumnen und TV-Debatten, aber auch als Bloggerin dafür, dass schwarze Frauen nicht in erster Linie als sexualisierte Objekte wahrgenommen werden. Sie selbst schaffte es als erste Frau in ihrer Familie an die Universität, studierte Politische Philosophie an der Universidad Federal de São Paulo und unterrichtet dort heute an der Pontifícia Universidad. 2016 war Ribeiro Vizesekretärin für Menschen- und Bürgerrechte der Stadt, die Vereinten Nationen erklärten sie damals zu einer der 100 einflussreichsten Personen unter 40. In ihrem 2019 erschienenen »Pequeno manual antirracista« (»Kleines Handbuch des Antirassismus«) beschreibt sie, wie tief Rassismus und Frauenfeindlichkeit noch immer in der Gesellschaft verankert sind und gibt Denkanstöße für antirassistisches Handeln im alltäglichen Miteinander. Vor allem die Medienbranche, sagt sie, trage in Brasilien zum Rassismus bei: Mehr als die Hälfte der brasilianischen Bevölkerung ist schwarz. Schaltet man aber den Fernseher an, sind fast alle weiß.

JOHANNA MANGER