Die Corona-Krise ist nicht die erste Pandemie, die die Welt erlebt. An der Spanischen Grippe starben zu Beginn des 20. Jahrhunderts rund 50 Millionen Menschen. Und auch die arabische Welt wurde von Pandemien heimgesucht, etwa durch die Cholera ab 1820. Die Krankheit breitete sich von Bengalen über das Rote Meer aus und legte auch die muslimischen Pilgerstätten in Saudi-Arabien lahm. Dabei ließen sich ganz ähnliche Muster beobachten wie heute. Mit der Islamwissenschaftlerin Ulrike Freitag vom Leibniz-Zentrum Moderner Orient haben wir darüber gesprochen, wie die Menschen damals mit der Cholera umgingen – und warum die Welt nach der Pandemie nicht unbedingt ein schlechterer Ort war.

LEIBNIZ Im 19. Jahrhundert stand die Welt sowohl medizinisch als auch gesellschaftlich an einem ganz anderen Punkt als wir heute. Vor welche Schwierigkeiten stellte die Cholera-Pandemie die Menschen?

ULRIKE FREITAG Zuerst einmal war damals noch umstritten, wie sich Pandemien überhaupt ausbreiten. Vor allem zwischen Briten, Deutschen und Franzosen gab es eine angeregte wissenschaftliche Diskussion darüber, ob sich Cholera über Ansteckung verbreitete oder durch schlechte Luft. Je nachdem, welche Meinung man diesbezüglich vertrat, ergaben sich unterschiedliche Handlungsoptionen. Das hat dazu geführt, dass man erst recht spät verstanden hat, dass Quarantäne in der Tat ein nützliches Mittel ist.

Aber letztlich wurde sie umgesetzt?

Ja. Die Osmanen, die Anfang des 19. Jahrhunderts noch mit der Pest zu kämpfen hatten, waren relativ schnell bereit, Quarantäne einzuführen. Die Cholera kam in den 1820er Jahren erstmals ins Osmanische Reich, ab 1838 gab es dort eine klare Haltung für Quarantänemaßnahmen. Anders war es bei den Briten, die vor allem die Handelsroute zwischen Indien und Europa über den Suezkanal offen halten wollten. Sie bezweifelten lange die Ansteckungs-Theorie und wollten zumindest verhindern, dass britische Schiffe und Händler in Quarantäne mussten.

Die Staatschefs heute tauschen sich in Videokonferenzen aus, um sich zu koordinieren. Im 19. Jahrhundert war es nicht einfach, so schnell miteinander zu kommunizieren.

Ab 1851 gab es eine Serie von internationalen Gesundheitskonferenzen, in deren Zentrum die Seuchenbekämpfung stand. Die Konferenz von 1866 fand in Konstantinopel statt. Auf dieser verständigte man sich darauf, für die Passage des Roten Meeres eine Quarantäne von 14 Tagen einzurichten.

Wie sollte sie aussehen?

Um das möglichst effizient zu gestalten, beschloss man, am Nord- und Südende des Roten Meeres jeweils Quarantäne-Stationen einzurichten. An diesen sollten Schiffe mit potenziell Infizierten für 14 Tage anlegen, um den Bereich zwischen dem Indischen Ozean und Europa zu schützen. Den Osmanen lag viel daran, diese Anlagen zu kontrollieren. Dabei rivalisierten sie insbesondere mit den Briten, die ab 1882 Ägypten besetzt hatten. Gerade während der ersten Cholerapandemien hielten sich britische Schiffe ebenso wie muslimische Pilger häufig nicht an die Quarantänebestimmungen. Auf diese Weise brachten Händler, die auf britischen Schiffen reisten, und Pilger, die auf Segelbooten über das Rote Meer setzten, die Cholera mehrere Male nach Ägypten und von dort nach Europa.

Es gab keinen Staat, der die Risiken aufgefangen hätte.

ULRIKE FREITAG

Eine Quarantäne-Station gab es auch in Dschidda, einer Hafenstadt in Saudi-Arabien, die für muslimische Pilger eine besondere Bedeutung hat.

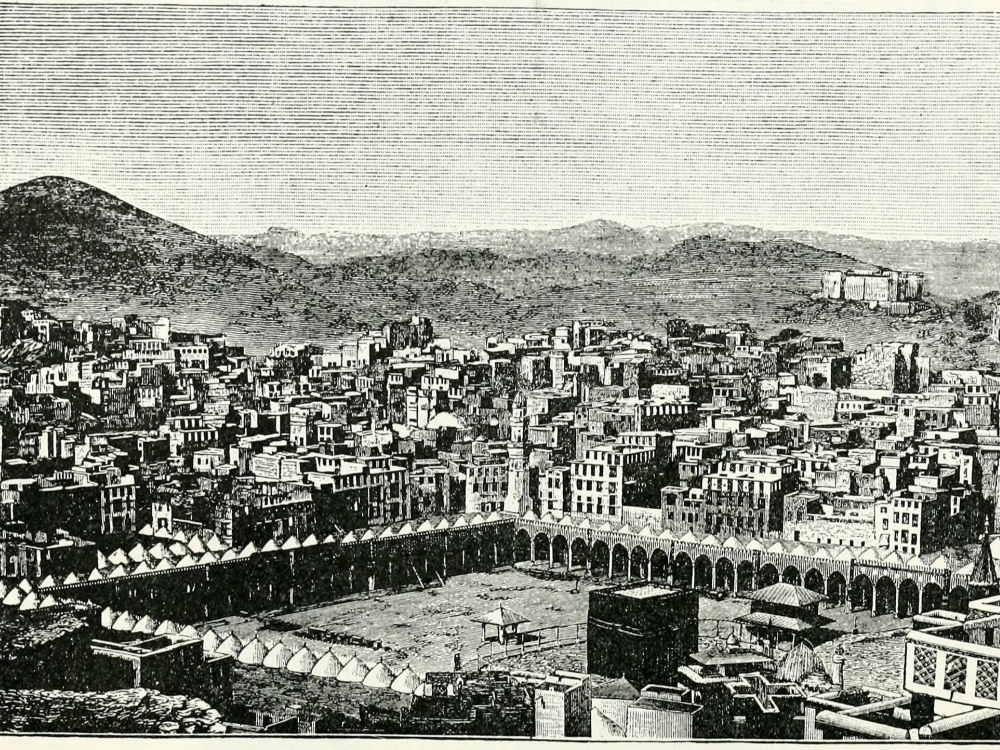

Nach Dschidda strömten viele Pilger aus muslimischen Regionen von Nordafrika bis Südostasien, um von dort weiter nach Mekka und Medina zu reisen. Das war eine der ganz großen Herausforderungen damals. Die Pilger wurden bei der Ankunft untersucht und dann teilweise in Quarantäne-Lager außerhalb der Stadt gebracht. Außerdem gab es in Jahren mit erhöhtem Krankheitsaufkommen zusätzliche Kontroll- und Quarantänestationen auf der Karawanenroute zwischen Dschidda und Mekka.

Die Pilgerfahrt nach Mekka unternehmen Muslime meist nur einmal in ihrem Leben. Was bedeuteten die Quarantäne-Maßnahmen für religiöse Menschen?

Früher war es häufig so, dass die Hajj, also die Pilgerfahrt, vor allem von Alten und Kranken gemacht wurde. Die hofften teilweise sogar darauf, in Mekka oder Medina zu sterben und in Nachbarschaft des Propheten begraben zu werden. Wenn so eine Hajj dann ausfiel, war das dramatisch. Viele sparten ihr Leben lang darauf, das ist noch heute so.

Obwohl viele auf die Pilgerfahrten verzichten mussten — konnte die Religion in der Seuchenbekämpfung helfen?

Religion war sehr wichtig, aber sie hat damals nicht geholfen, die Seuche zu bekämpfen. Die muslimischen Führer interessierten sich kaum für medizinische Diskussionen. Es dominierte die Auffassung, dass die Gesundheitsmaßnahmen europäische Innovationen waren, die der muslimischen Welt aufoktroyiert wurden und – schlimmstenfalls – mit Gottes Willen interferierten. Das führte zu einer Frontstellung zwischen dem Osmanischen Reich als einem muslimischen Staatswesen, das sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse berief, und religiösen Kräften in seinem Inneren. Am deutlichsten zeigte sich das 1895, als in Mekka eine Lieferung mit einer Desinfektionsmaschine angegriffen wurde, mit dem die Kleidung der Pilger desinfiziert werden sollte.

Wie ist das heute?

Heute würden die meisten muslimischen Führer den Staat bei solchen Aktionen eher unterstützen. In Saudi Arabien wie in vielen anderen muslimischen Staaten finden zurzeit keine Gemeinschaftsgebete mehr statt. Man hat den Besuch der Heiligen Stätten untersagt, einschließlich der sogenannten kleinen Pilgerfahrt

, der Umrah. Ebenso wie diese Maßnahmen findet auch die mögliche Absage der Hajj die Unterstützung vieler muslimischer Gelehrter weltweit.

HINTERGRUND

Die Cholera ist eine Infektion des Darms. Über verschmutztes Trinkwasser oder kontaminierte Nahrungsmittel gelangt das Bakterium Vibrio cholerae in den Körper. Nach der Ansteckung vergehen wenige Stunden bis zu fünf Tage, bis Symptome auftreten: wässriger Durchfall und Erbrechen. In schweren Fällen kann der Verlust von Wasser und Elektrolyten den Körper lebensbedrohlich austrocknen. Meist verläuft die Krankheit zwar harmlos, doch das Bakterium wird ausgeschieden – und gefährdet so andere. Die Cholera trat deshalb immer wieder pandemisch auf. Brutstätte des Erregers ist das indische Ganges-Delta. Von dort rollte die Krankheit im 19. und 20. Jahrhundert in mehreren Wellen über die Kontinente hinweg. Die siebte und bisher längste Pandemie grassiert seit 1961, besonders in Ländern mit unzureichender Trinkwasser- und Sanitärversorgung sowie niedrigen Hygienestandards. Zuletzt breitete sich die Cholera massiv im Jemen aus. Grund dafür ist der seit 2015 anhaltende Bürgerkrieg, infolge dessen die Infrastruktur zusammengebrochen ist. Mehr als eine Million Menschen haben sich im Jemen seither angesteckt, mehr als 2.000 sind gestorben. Dabei ist die Zahl der Fälle weltweit rückläufig und die Cholera eigentlich leicht zu behandeln. Entscheidend ist der schnelle Ausgleich des Wasser- und Nährstoffhaushaltes.

Neben dem religiösen Leben wurde durch die Cholera auch der Handel stark eingeschränkt.

Das führte zu ähnlichen Diskussionen wie wir sie auch heute erleben: Der Handel würde in unzulässiger Weise beeinträchtigt, die Versorgung der Bevölkerung zum Beispiel mit Nahrungsmitteln sei gefährdet. Händler beschwerten sich massiv darüber, dass ihre Ware verderbe. Doch im Gegensatz zu heute gab es keinen Staat, der die Risiken aufgefangen hätte. Der Staat hat sich vielmehr verzweifelt bemüht, überhaupt die Kontrolle zu behalten. Hinzu kommt, dass im 19. Jahrhundert die Handelsinteressen stärker waren als die Gesundheitsinteressen und das Osmanische Reich einfach nicht die Möglichkeit hatte, die Art von Einschränkungen anzuordnen, wie wir sie heute erleben. Das war bei den Kolonialmächten stärker ausgeprägt. Da gab es immer wieder Bemühungen, zum Beispiel alle Pilger mit Pässen auszustatten und auf diese Weise eine gewisse Kontrolle auszuüben. Hier wurden freilich auch gesundheitliche Risiken vorgeschoben, um eine stärkere, auch politisch orientierte Kontrolle auszuüben.

Internationale Lieferketten und die Globalisierung allgemein werden durch die Corona-Krise vermehrt infrage gestellt. Auch im 19. Jahrhundert gab es bereits internationalen Warenverkehr, Menschen reisten um die Welt. Hat die Globalisierung durch die Cholera einen Dämpfer erlebt?

Nicht dauerhaft. Es gab zwar zeitweilig stärkere Beschränkungen, etwa für Muslime beim Reisen – aber nicht für den globalen Warenfluss. Ich glaube, dass wir auch heute sehr schnell zur vorherigen Normalität zurückkehren werden. Wenn wir Pech haben, verbessern sich nicht einmal die Defizite im medizinischen Bereich.

Hatte die Seuche damals auch positive Entwicklungen zur Folge?

Damals entstand das System der internationalen Gesundheitskontrollen. Mittelfristig mündete dies beispielsweise in internationalen Übereinkünften, dass man spezielle Impfungen haben muss, um in bestimmte Länder einreisen zu dürfen. Und es gab einen klaren Modernisierungsschub im Hinblick auf die medizinische Versorgung. Beispielsweise wurden mehr Krankenhäuser eingerichtet. Außerdem hatte die Cholera im Bereich der Modernisierung der Stadt erheblichen Einfluss. Man fragte sich zum Beispiel, ob die Unterbringung von Pilgern angemessen organisiert ist. Man hat sich um eine ordentliche Abfallentsorgung bemüht und neue Quarantäne-Bereiche im Hafen in Dschidda eingerichtet. Und vor allem wurde die Wasserversorgung massiv verbessert.

Kann uns das heute aus Ihrer Sicht Mut machen?

Das hängt stark davon ab, wie lange die Erinnerung an die Corona-Krise weiterlebt. Es ist sehr gut möglich, dass der Ruf nach einem Staat, der bestimmte Gesundheits- und Sozialleistungen vorhält, nach der Krise erneut abgelöst wird von der Forderung, die Marktkräfte sollten nicht länger eingeschränkt werden. Dann wären wir schnell wieder bei einer Unterversorgung. Gerade in Staaten wie den USA und Großbritannien ist der Sozialstaat weniger verankert oder wurde stärker beschnitten. Es ist kein Zufall, dass die Krise dort noch sehr viel dramatischere Auswirkungen hat.