LEIBNIZ Herr Remy, wir wollen über eine der medizinischen Krisen unserer Zeit sprechen: Alzheimer. Wie viele Menschen sind bei uns betroffen?

STEFAN REMY Mehr als 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Demenz, wobei 80 bis 85 Prozent aller Demenzen der Alzheimer-Demenz zuzuordnen sind. Jedes Jahr erkranken mehr als 400.000 Menschen neu, Tendenz steigend. Das liegt auch am demografischen Wandel: Das Risiko für Alzheimer steigt mit dem Alter – und unsere Gesellschaft wird immer älter.

Was genau geschieht bei Alzheimer im Gehirn?

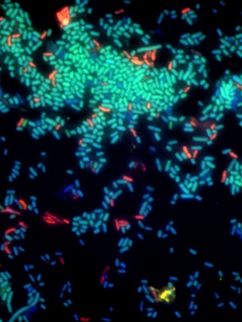

Die genauen Prozesse sind noch weitgehend ungeklärt. Wir wissen aber, dass die Krankheit mit zwei Arten von Eiweißablagerungen im Gehirn einhergeht: Sie heißen Beta-Amyloid und Tau-Protein. Um beim Beta-Amyloid zu bleiben: Es wird im gesunden Körper abgebaut, bei Alzheimer ist dieser Prozess offenbar gestört. Die sich ansammelnden Proteine beeinträchtigen die Synapsen, die Schnittstellen wischen Nervenzellen, und führen schließlich dazu, dass Nervenverbindungen nicht mehr funktionieren. Die Weiterleitung und Verarbeitung von Informationen wird gestört.

Bislang gibt es keine Therapie, mit der sich Alzheimer heilen lässt. Ist es so schwer, diese Ablagerungen mit Medikamenten zu beseitigen?

In den vergangenen Jahren wurden mehrere aussichtsreiche Antikörper entwickelt, die sich gezielt gegen das Amyloid richten, ein Beispiel ist der Antikörper Lecanemab. Vor wenigen Wochen hat auch der Wirkstoff Donanemab vielversprechende Daten gezeigt; wenn er früh genug eingesetzt wurde, konnte er den kognitiven Abbau, also den Verlust bestimmter geistiger Fähigkeiten, sogar nachweislich bremsen. Das ist alles sehr gut – aber auch diese neueren Wirkstoffe können das Voranschreiten der Alzheimer-Erkrankung nicht vollständig aufhalten, geschweige denn Alzheimer heilen. Bislang überzeugt keine Therapie. Deshalb macht es Sinn, auch an anderen Behandlungsansätzen zu forschen.

Woran denken Sie dabei?

Man sollte auch die Mechanismen ins Visier nehmen, über die die Eiweiß-Ablagerungen zum Verkümmern und zum Funktionsverlust der Nervenzellen und Nervenverbindungen führen. Mein Institutskollege Michael Kreutz hat zum Beispiel eine vielversprechende Substanz namens Nitarsone untersucht, die die Aktivität des Transkriptionsfaktors CREB aufrechterhält. CREB ist für die Funktion und das Überleben der Nervenzellen sehr wichtig – Amyloid wiederum unterdrückt offenbar die CREB-Aktivität. Es gibt erste Hinweise, dass Nitarsone dem schädlichen Einfluss auf CREB entgegenwirkt. Diesen Mechanismus möchten wir weiter erforschen.

Damit setzt man aber nicht mehr an der Wurzel des Problems an, sondern etwas später.

Stimmt, das geht in Richtung symptomatische Therapie: Man behandelt die angegriffenen, aber noch lebenden Nervenzellen, deren Untergang erst später die Anzeichen für Alzheimer hervorruft, darunter Gedächtnis- und Orientierungsstörungen. Das ist also durchaus sinnvoll, wenn man früh genug ansetzt. Momentan ist es allerdings so, dass die Krankheit meistens erst entdeckt wird, wenn die Ablagerungen schon einige Zeit vorhanden sind und entsprechende Schäden angerichtet haben. Sicher wirken die Antikörper gegen Amyloid auch deshalb nur begrenzt – weil sie nicht früh genug eingesetzt werden.

Könnte man solche Wirkstoffe nicht auch einfach vorsorglich einnehmen?

Das macht bislang keinen Sinn, nicht nur angesichts möglicher Nebenwirkungen. Denn im Grunde müsste das dann jeder machen. Jeder Mensch kann an Alzheimer erkranken, denn nur in einem Prozent der Fälle ist die Erkrankung genetisch bedingt. Auch das macht eine frühe Diagnose so schwierig. Diese wäre aber enorm wichtig und ein entscheidender Faktor für die Behandlung: Ein Gehirn, das schon geschädigt ist, kann man kaum noch heilen.

In der Bevölkerung ist das Wissen über Alzheimer bereits recht groß. Wer merkt, dass sich kognitive Einschränkungen entwickeln, geht heute in den meisten Fällen zügig zum Arzt, und in der Regel lässt sich bei Verdacht auf Alzheimer mit entsprechenden Tests recht gut eine Diagnose stellen.

Das stimmt alles. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, mit neuen Verfahren die Amyloid-Plaques zu markieren und in einem bildgebenden Verfahren nachzuweisen, in der sogenannten Positronen-Emissions-Tomographie, kurz PET. Aber eine PET-Aufnahme wird – wenn überhaupt – trotzdem recht spät gemacht, wenn die Symptome bereits so ausgeprägt sind, dass sie auffallen.

Aber wie soll man es früher finden, man kann ja nicht alle regelmäßig in ein PET schieben?

Das kann man tatsächlich nicht, es wäre viel zu teuer – und so viele PET-Geräte gibt es auch gar nicht. Es müssen also wenigstens erste Beschwerden als Anhaltspunkt vorliegen. Helfen könnte womöglich künstliche Intelligenz. Am Leibniz-Institut für Neurobiologie, dem LIN, untersuchen wir gemeinsam mit Forscherinnen und Forschern des Gladstone Institute for Neurological Disease in San Francisco das Verhalten von Mäusen. Mithilfe von Kameras beobachtete eine KI die Mäuse über einige Tage hinweg. Sie beobachtete, wie sich welche Maus bewegte und verhielt – und fand tatsächlich Muster, die diejenigen Mäuse gemeinsam hatten, bei denen bereits eine genetische Disposition für Alzheimer vorlag und die die Erkrankung schließlich tatsächlich entwickelten.

Was machten diese Mäuse anders?

Sie zeigten zum Beispiel vermehrt Verhaltensmuster, die es zur Orientierung in einem Raum braucht: Sie gingen weniger zielorientiert, richteten sich auf, schauten sich mehr um, schnupperten vermehrt. Auf diese Weise mussten sie mehr Zeit und Energie in die Orientierung stecken – das hat die KI erkannt. Faszinierend daran ist, dass unsere KI diese Muster selbst gefunden hat. Das ist ein großer Vorteil, denn sie hat – anders als Menschen – keinen Bias, das heißt, die Beurteilung wird nicht durch Vorurteile oder bestimmte Erwartungshaltungen verändert. Sie wusste im Grunde nicht einmal, dass sie Mäuse beobachtet.

Wie lassen sich diese Methoden auf den Menschen übertragen?

Wir wissen, dass die Orientierungsfähigkeit bei Alzheimer mit als Erstes abnimmt, ihre Verschlechterung also ein Frühsymptom ist. Man könnte Menschen mit Smartphones oder ihrer Smartwatch tracken und die Bewegungsmuster analysieren. In einer neuen Verbundinitiative unter Beteiligung des LIN planen wir, ersten Probanden solche »Wearables« mitzugeben, um die gesammelten Daten mittels KI zu analysieren. Bei alldem ist natürlich enorm wichtig, dass die Daten nur für eine Alzheimer-Früherkennung verwendet werden und Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet sind.

Im Idealfall erkennt man so eine beginnende Alzheimer-Demenz sehr früh, also noch bevor sie den Betroffenen selbst auffällt?

Ja, und man kann sie so auch früher behandeln und damit für die Betroffenen eine bessere Prognose erzielen. Denn das kognitive Defizit, dazu zählen die besagten Orientierungs- und Gedächtnisstörungen, zeigt sich erst vergleichsweise spät. Vielleicht gibt es also noch andere, noch frühere Biomarker, die auf die Erkrankung hinweisen, noch bevor sie wirklich Schaden angerichtet hat. Wissenschaftler weltweit suchen danach.

Was wäre da denkbar?

Das können bestimmte Verhaltensweisen sein, wie ich sie eben beschrieben habe. Dabei muss es nicht einmal immer eine direkte Einschränkung der kognitiven Fähig keiten sein, die uns auffällt – es kann auch ein Kompensationsmechanismus für einen Mangel sein. Wir haben zum Beispiel Mäuse wiederholt in eine Arena mit 24 Löchern geschickt, die alle nach einer Belohnung rochen, aber nur in einem Loch war tatsächlich eine Belohnung versteckt. Und zwar immer im gleichen Loch. Viele der gesunden Mäuse sind beim zweiten oder dritten Mal direkt zum richtigen Loch gegangen und haben dort die Belohnung gefunden. Die Mäuse, die begannen, an Alzheimer zu erkranken, konnten sich dieses Loch nicht merken – also haben sie der Reihe nach ein Loch nach dem anderen untersucht, bis sie die Belohnung fanden. In diesem Fall wäre dieser Strategiewechsel ein Kompensationsmechanismus. Neben dem Verhalten kann es natürlich noch andere Biomarker geben: Moleküle im Blut etwa, oder auch bestimmte Auffälligkeiten im Liquor, dem Nervenwasser.

Wie könnten diese Auffälligkeiten aussehen?

Man hat Hinweise gefunden, dass viele Nervenzellen, bevor sie verkümmern, anfangs paradoxerweise eine Übererregbarkeit aufweisen. Diese Übererregbarkeit zeigt bei einer bestimmten Untersuchung, dem Elektroenzephalogramm, kurz EEG, charakteristische Muster, die häufig auch Epilepsie-Patienten aufweisen. Symptome und Beschwerden zeigen sich bei den Betroffenen aber eher selten, allenfalls ist ihr Risiko für epileptische Anfälle etwas erhöht. Am LIN versuchen wir nun in Mausmodellen herauszufinden, wie es zu dieser Übererregbarkeit kommt. Wir konnten eine gestörte Balance von Hemmung und Erregung in Nervenzellen finden; womöglich führt uns das zu weiteren Hinweisen. Außerdem wollen wir ein Computermodell eines Gehirns aufbauen, das Alzheimer entwickelt – auch, um besser und ohne Tierversuche nach solchen frühen Biomarkern suchen zu können.

Was glauben Sie: Wird Alzheimer einmal heilbar sein?

Das vermag ich nicht zu sagen. Entscheidend ist, dass wir die Pathomechanismen besser verstehen, also im Detail erklären können, was falsch läuft im Körper, wenn jemand erkrankt. Eine Voraussetzung dafür ist es, zu wissen, wie es richtig laufen sollte. Genau das versuchen wir am LIN aufzudecken: Wir wollen verstehen, wie die Grundlagen von Lernen und Gedächtnis bei Gesunden aussehen, welche Signalwege hier im Detail aktiv sind. Wenn uns das gelingt, begreifen wir auch eher, wie und warum das Gehirn krank wird. Aber zurück zu Ihrer Frage: Die Wissenschaft arbeitet daran, Alzheimer besser zu verstehen – und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir diese Krankheit einmal vollständig und erfolgreich behandeln können. Ich denke aber, dass uns das in absehbarer Zeit leider nicht gelingen wird, und dass es überhaupt einmal möglich seinwird, darauf kann man sich auch nicht verlassen. Nicht zuletzt deshalb ist nicht nur Früherkennung wichtig, sondern auch die Prävention: Es geht für jede und jeden von uns darum, das Risiko minimal zu halten, an Alzheimer zu erkranken.

Was kann man denn tun, um das Risiko zu senken, an Alzheimer zu erkranken?

Eine ganze Menge! Zunächst einmal ist regelmäßige körperliche Bewegung nicht zu unterschätzen: Sport ist immer auch für das Gehirn eine Art Vitalitätskur und hält es fit und widerstandsfähig. Zweitens sollte man die sogenannte kognitive Vitalität stärken, das heißt vereinfacht gesagt, man sollte Lesen und Denken und Neues lernen, insbesondere im Alter. Drittens: Soziale Interaktionen pflegen, erhalten und stärken die Plastizität des Gehirns. Schließlich gilt tatsächlich der bekannte Spruch: Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Bluthochdruck und Arteriosklerose, Rauchen, Alkohol, Übergewicht und Stress erhöhen hingegen das Risiko für die spätere Entwicklung einer Demenz. Den größten Risikofaktor aber, das Alter, kann man nicht beeinflussen. Doch indem man alles andere beachtet, lässt sich zumindest ziemlich wirkungsvoll gegensteuern – und so in vielen Fällen das Risiko für die Entwicklung von Alzheimer auch im fortgeschrittenen Alter reduzieren.