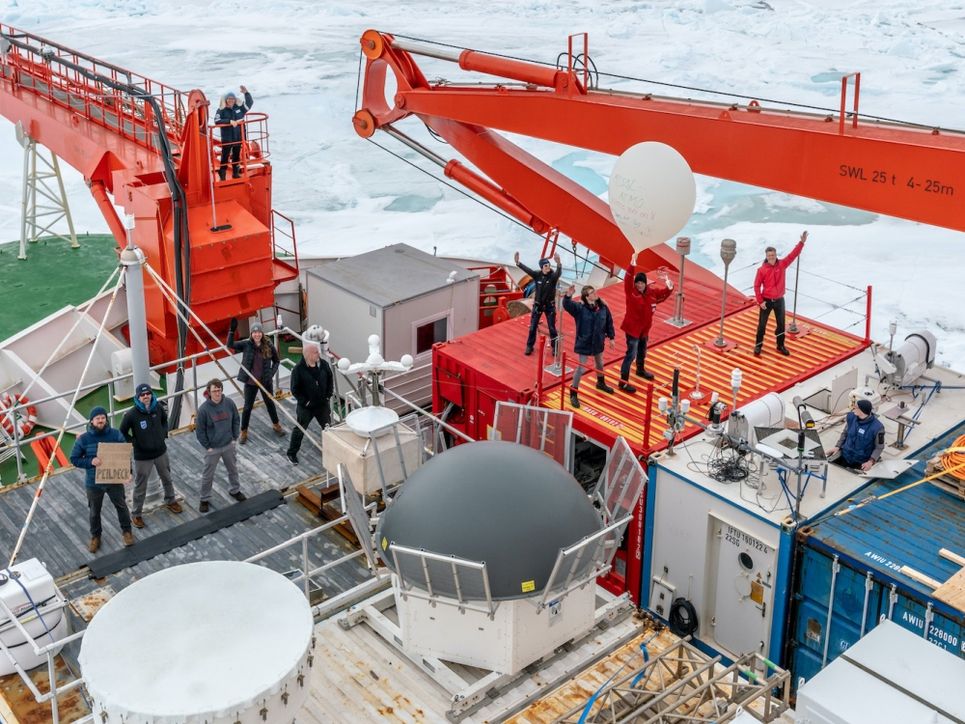

Im September 2019 ist es soweit: Ein Forschungsteam aus Hunderten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 20 Nationen begibt sich auf die größte Arktisexpedition der Geschichte. Im norwegischen Tromsø stechen sie in See, um die Ursachen und Folgen des Klimawandels besser zu verstehen. Seitdem können sie, zumindest für einige Monate, das ewige Eis ihr zu Hause nennen. Genauer gesagt: die Polarstern

, eines der leistungsfähigsten Polarforschungsschiffe weltweit.

Über 2,7 Millionen Kilometer hat der deutsche Forschungseisbrecher seit 1982 zurückgelegt, aber diese Expedition ist selbst für die Polarstern

etwas Besonderes. Mehr als ein Jahr lang wird die MOSAiC-Expedition insgesamt dauern, länger als alle Arktisexpeditionen zuvor.

Mittlerweile ist das Schiff seit mehr als 300 Tagen in der Arktis unterwegs. Den größten Teil der Zeit kommt es dabei ganz ohne eigenen Antrieb vorwärts – festgefroren an einer Scholle driftet es im Eis des Nordpolarmeers. Für die wechselnden Forschungsteams, mittlerweile ist das fünfte an Bord, ist das die perfekte Gelegenheit, alle Jahreszeitenwechsel mitzuerleben und daraus wissenschaftliche Schlüsse zu ziehen. Zugleich bedeutet die Zeit auf der Polarstern

für sie: vollkommene Abgeschiedenheit. Über Monate sind die Forschenden der Natur ausgeliefert, bei kalten Temperaturen, schmelzendem Eis – und tierischem Besuch.

Unter ihnen sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den verschiedensten Disziplinen, die sowohl auf dem Schiff als auch auf dem Eis forschen. Einer von ihnen ist Martin Radenz. Er ist Doktorand am Leibniz Institut für Troposphärenforschung und im Januar an Bord gegangen, um für das TROPOS die vertikale Aerosol- und Wolkenverteilung über der Arktis zu messen. Seine Ergebnisse sollen helfen, Prognosen über den Fortgang des Klimawandels zu verfeinern. Radenz hat schon an anderen Expeditionen der Polarstern

teilgenommen, aber MOSAiC ist auch für ihn eine neue Erfahrung, denn Corona-bedingt muss er seinen Aufenthalt an Bord von drei auf fünf Monate verlängern.

Auch Andreas Macke, der Direktor des Leipziger Leibniz-Instituts, ist Teil und Mitorganisator der aufwendigen Expedition. Eigentlich sollte er gemeinsam mit Dieter Wolf-Gladrow vom Alfred-Wegener-Institut den fünften Abschnitt der Expedition vor Ort leiten, doch auch ihm macht Corona einen Strich durch die Rechnung, und er muss an Land bleiben. Sein Team auf der Polarstern

unterstützt Macke trotzdem so gut es geht – von Leipzig aus.

Mit ihm und Martin Radenz haben wir – in Zusammenarbeit mit dem Podcast-Radio detektor.fm – über die Mammutexpedition, das Leben an Bord und Eisbärbesuche in kalten Polarnächten gesprochen.