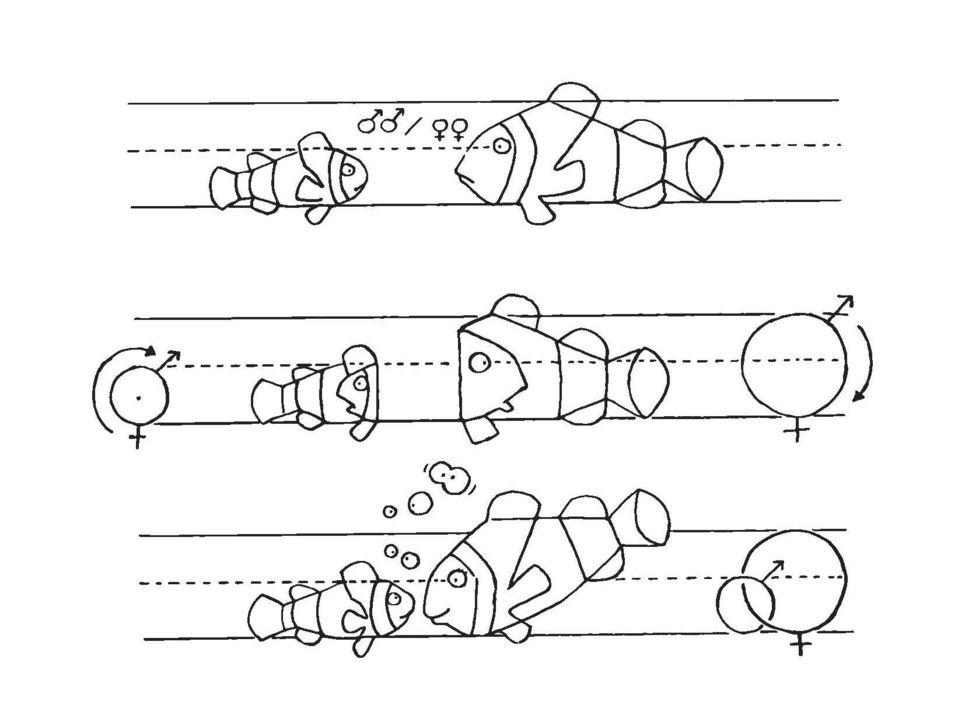

Moderne Arbeitsteilung in der Familie jenseits von Geschlechterstereotypen. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet der Anemonenfisch da als leuchtendes Beispiel vorangeht, wo sich der Mensch oft schwer tut? Die als Clownfische bekannten Riffbarsche kommen fortschrittlich und emanzipiert daher: Die Eltern kümmern sich gemeinsam um den Nachwuchs, bei Gefahr verteidigt das größere Weibchen aggressiv das Gelege. In ihrem Lebensraum, Korallenriffen im tropischen Indopazifik, wohnen Clownfische zur Untermiete in Anemonen, an deren Nesselgift sie sich individuell anpassen. Das schützt vor Feinden. Und schließlich: Treffen zwei einzelne Tiere gleichen Geschlechts aufeinander, wird das größere automatisch zum Weibchen, das kleinere zum Männchen. Die Familienplanung kann beginnen.

»Clownfische sind relativ standorttreu und können auf Partnersuche keine großen Strecken zurücklegen. Durch den Geschlechtswechsel erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit, sich vermehren zu können«, sagt Andreas Kunzmann. Am Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung in Bremen züchtet er die Fische für den eigenen Forschungsbedarf. Seine Erkenntnisse tragen aber auch dazu bei, dass Zierfische nicht wild gefangen werden müssen, sondern umweltschonend von Aquarianer-Geschäften nachgezüchtet werden können.

So vorbildlich wie im Riff geht es bei den Nacktmullen beileibe nicht zu (wenn man einmal davon absieht, dass bei diesen afrikanischen Nagetieren eine Frau das Sagen hat). In ihren Familien, die bis zu 300 Tiere umfassen, herrscht eine strenge Hierarchie. Die Königin hat das alleinige Privileg, sich zu paaren und fortzupflanzen. Dafür hält sie sich ein bis drei männliche Paschas. Der Rest der Familie muss arbeiten: Auf der Suche nach Nahrung graben sie kilometerlange Gänge durch das Erdreich am Horn von Afrika.

Ihre Position verteidigt die Königin geradezu despotisch. Durch regelmäßige Attacken setzt sie männliche wie weibliche Untertanen physischem Stress aus, um ihre Vormachtstellung zu behaupten und bei den Weibchen einen unerwünschten Eisprung zu unterdrücken. Denn eigentlich haben sie alle die Anlage zur Herrscherin; aber es kann nur eine geben. Stirbt die Königin, kommt es zu blutigen Kämpfen um ihre Nachfolge.

Bei ihrer Entdeckung in den 1980er Jahren war die Familienstruktur der Nacktmulle eine Sensation. Heterocephalus glaber war die erste als eusozial beschriebene Säugetierart. Diese hochgradig arbeitsteilige Lebensweise, ob es nun um die Brutpflege, die Nahrungssuche oder das Miteinander geht, kannte man zuvor nur von staatenbildenden Insekten wie Bienen oder Ameisen.

»Forscher diskutieren, ob es in der Evolution der Familie der Sandgräber ursprünglich eine Tendenz zu Monogamie und kooperativer Jungenaufzucht gab«, sagt Susanne Holtze, die am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin vor allem zur außergewöhnlichen Langlebigkeit der Nacktmulle forscht.

»Allerdings scheint es für den Nachwuchs der heutigen Nacktmulle in ihrem unterirdischen Lebensraum sehr schwierig und risikoreich zu sein, abzuwandern und eine eigene Familie zu gründen. So bleiben sie und helfen den Eltern bei der Aufzucht ihrer Geschwister. Darüber opfern sie sogar die eigene Fortpflanzung.« Die ist bei den Nacktmullen zudem sehr aufwendig. Die Königin kann viermal im Jahr bis zu 30 Junge werfen. Allein die Milchproduktion ist da eine riesige körperliche Anstrengung.

»Womöglich hat sich die Arbeitsteilung der Nacktmulle auch daraus ergeben, dass beides — Nahrungssuche und Reproduktion — für ein Tier allein zu anstrengend ist«, sagt Holtze. »Es braucht die Familie.«

Aber ist es überhaupt statthaft, im Tierreich von Familien zu sprechen? »Ganz klar: ja«, sagt IZW-Direktor Heribert Hofer. »Die Verhaltensforschung definiert Familie im Tierreich als eine soziale Organisation, in der Männchen und Weibchen ihre Jungtiere analog zum traditionellen westlichen Familienmodell gemeinsam aufziehen.« Damit einen moralischen Anspruch zu verbinden, sei allerdings verfehlt.

Noch bis vor etwa 25 Jahren ging die Wissenschaft davon aus, dass die soziale Einheit auch eine genetische sei. »Doch moderne Vaterschaftsanalysen haben ergeben, dass sogar beim Menschen in westlichen Gesellschaften etwa 14 Prozent des Familiennachwuchses Kuckuckskinder sind«, sagt Hofer.

Noch größere Fremdgehquoten finden sich im Tierreich. Bei den Vögeln, die lange als Paradebeispiele für intakte Familienverhältnisse galten, sind es bis zu 75 Prozent. »Wir müssen also die soziale Organisation von der genetischen trennen«, sagt Hofer. Eine interessante Frage sei dabei zum Beispiel, wie die Weibchen ihre Partner täuschen. Während sie wissen, dass sie ihren eigenen Nachwuchs großziehen, fehlt den Männchen diese Gewissheit.

Die weiblichen Tüpfelhyänen treiben die Geburtenkontrolle auf die Spitze. Ihre Geschlechtsorgane haben sich im Laufe der Evolution so entwickelt, dass eine Paarung gegen ihren Willen unmöglich ist. Die Hyänen betreiben einen hohen Aufwand beim Nachwuchs. »Sie bekommen nur wenige Junge und säugen diese bis zu zwei Jahre lang. Die richtige Partnerwahl ist für sie extrem wichtig«, erläutert Oliver Höner, der am IZW das Sozialverhalten der Raubtiere erforscht.

Und das ist durchaus speziell: In den bis zu 120 Tiere zählenden Clans der Hyänen herrscht ein ausgeprägtes Matriachat. Neuankömmlinge haben es schwer. Selbst das Weibchen mit dem niedrigsten Rang steht in der Gruppenhierarchie über dem höchstrangigen eingewanderten Männchen. Bemerkenswert ist auch, dass jedes Tier zu jedem Zeitpunkt den exakten Platz aller Gruppenmitglieder in der Hierarchie kennt.

Da keine Analogien zum Menschen zu ziehen, fällt selbst dem Wissenschaftler schwer. »In einer Hyänengruppe gibt es Loser und Favoriten, politische Ränkespiele und schnell wechselnde Koalitionen, die manchmal dazu führen, dass ein Tier binnen Minuten von einem Konkurrenten aus der Gruppe verdrängt wird. Das hat schon etwas von Seifenoper.«

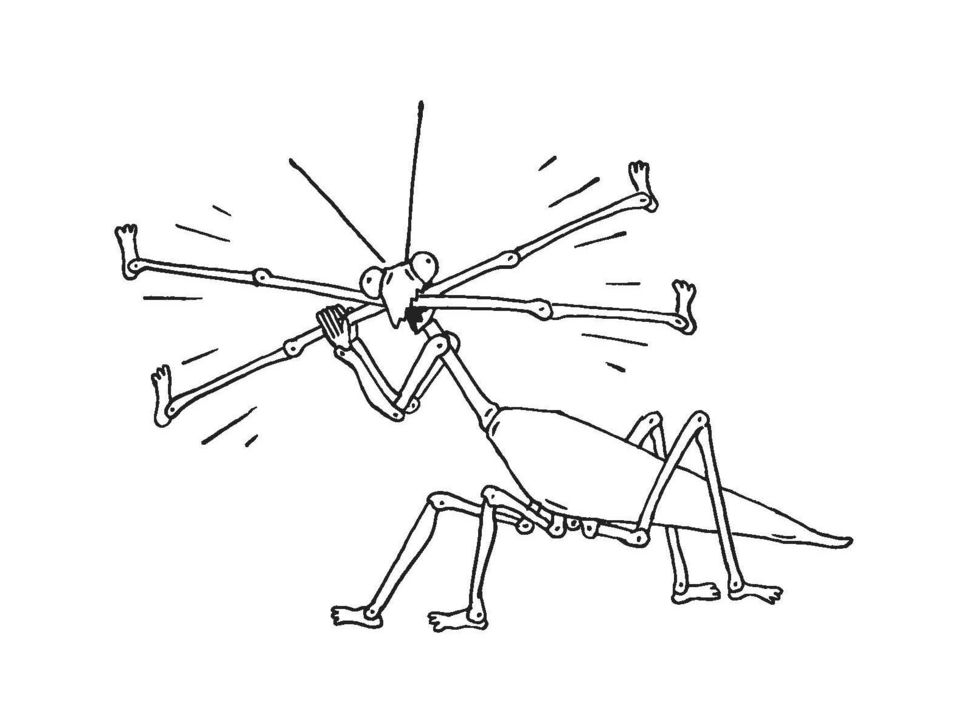

Deutlich weniger komplex ist das Familienleben der Gottesanbeterin. Die meiste Zeit des Jahres kommt es für das Männchen darauf an, den Weibchen aus dem Weg zu gehen. Die fressen nämlich so ziemlich jeden, der ihnen in die Fänge gerät. Auch die Familienplanung kann tödlich enden. Wenn das Männchen nicht aufpasst, wird es noch während des Geschlechtsakts von seiner Angebeteten aufgefressen; die Befruchtung klappt auch mit angeknabberten Männchen.

Einen tieferen Sinn hat der Gattenmord nicht. »Das Männchen ist allenfalls eine fette Beute«, sagt Thomas Schmitt, der das Senckenberg Deutsche Entomologische Institut im brandenburgischen Müncheberg leitet. Um dem Tod zu entgehen, folgen die Männchen mit ihren langen Fühlern den von den Weibchen ausgesendeten Lockstoffen. Vorsichtig schleichen sie sich von hinten an und bespringen das Weibchen urplötzlich, um nicht geschnappt zu werden. Nicht immer mit Erfolg. Thomas Schmitt vermutet, dass sich dadurch evolutionär eine »vernünftige Persönlichkeitsstruktur« durchsetzen soll: Angsthasen und allzu große Draufgänger werden zugunsten einer gesunden Mischung aus Risikobereitschaft und Vorsicht aussortiert.

Die Lemuren leben dagegen ein sehr traditionelles Familienmodell. Abgesehen von ein bisschen Kraulen und Spielen tragen die Männchen dieser nur auf Madagaskar lebenden Feuchtnasenaffen denkbar wenig zur Aufzucht der Jungen bei. Die Kinder auch mal tragen? Undenkbar. Die Weibchen der Mausmakis pflegen deshalb enge soziale Beziehungen. Sie bewohnen regelrechte Frauen-WGs, Höhlen, in denen sie gemeinsam schlafen und ihre Jungen aufziehen, wenn sie morgens von der Futtersuche kommen. Gegenseitiger Nutzen und scheinbar Harmonie pur.

Ganz anders ist es bei den Rotstirnmakis, einer weiteren Lemurenart: Bei ihnen werden junge Weibchen mitunter ohne Vorwarnung aus der Gruppe vertrieben. »Vermutlich aus Konkurrenz um Fortpflanzungsmöglichkeiten«, sagt Claudia Fichtel vom Deutschen Primatenzentrum, dem Göttinger Leibniz-Institut für Primatenforschung, die auf der Insel vor Ostafrika das Sozialverhalten der Lemuren erforscht. »Den Tieren bleibt jedes Jahr nur ein kurzes Zeitfenster für die Paarung.«

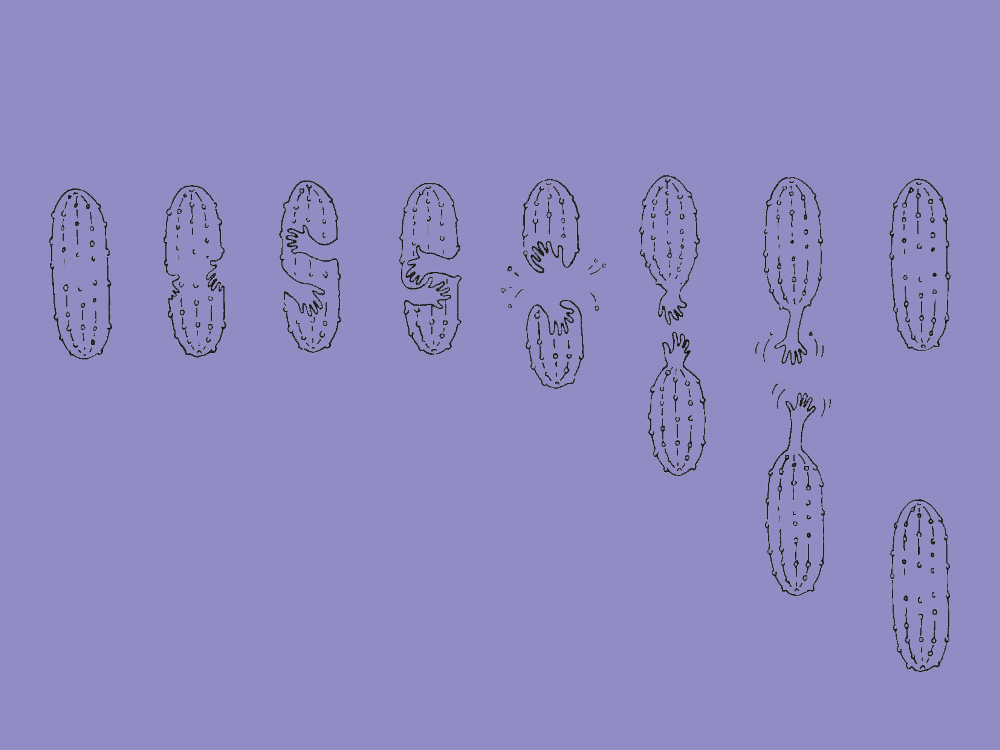

Immer wieder geht es bei Familienstress im Tierreich um die Fortpflanzung. Ganz entspannt geht es hingegen die Seegurke Stichopus vastus an, eine Minimalistin in Sachen Familienleben. Normalerweise geben die trägen, am Meeresboden entlang kriechenden Tiere Eizellen und Spermien in das Wasser ab, aus denen sich dann Larven bilden. Im Labor des Leibniz-Zentrums für Marine Tropenforschung (ZMT) aber verdrehte sich ein Tier so lange, bis es sich in zwei Hälften teilte. An den Enden wuchsen der fehlende Mund beziehungsweise ein Hinterteil nach.

Warum das passiert, darüber kann Holger Kühnhold vom ZMT nur spekulieren: »Möglicherweise ein Plan B, wenn es an Partnern mangelt oder es ein Übermaß an Futter gibt.« Einen gravierenden Haken hat die Selbstteilung dann aber doch. Sie erzeugt genetische Klone, die Durchmischung des Erbguts zweier Elterntiere bleibt aus. »Auf Dauer ist das ein Ausschlusskriterium für eine erfolgreiche Evolution.«

Ob Tiere in einer Familie leben, in komplexeren Organisationsformen vorkommen oder allein bleiben, ist oft eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Der Lebensraum sowie das Streben, zu überleben und die eigenen Gene weiterzugeben, können das Knüpfen familiärer Bande anregen oder es verhindern. Dennoch weisen auch verwandte Tierarten unter identischen Lebensbedingungen mitunter völlig verschiedene Familienstrukturen auf.

Heribert Hofer kennt das aus Afrika: In der Serengeti teilen sich Tüpfelhyäne, Afrikanischer Wildhund, Löwe, Leopard und Gepard den Lebensraum. Der eine lebt in großen Clans, der andere in erweiterten Kernfamilien, im Rudel oder als Einzelgänger. Mal dominieren die Weibchen die Reproduktion, mal werden sie unterdrückt. »Wir wissen noch nicht, was dafür die Ursachen sind, die Umwelt allein kann es aber nicht sein«, sagt Hofer. »Vermutlich liegen die Gründe tief in der Stammesgeschichte der Arten.«

Viel zu tun für Systematiker und Verhaltensforscher. Auch für Familien im Tierreich gilt: Es ist kompliziert.