Die Höhle des Dämons schmort an diesem Morgen im August unter einer sandgelben Glocke. Der Saharawind Calima hat den Wüstenstaub über den Atlantik nach Teneriffa geweht, wo er den Teide seit fast einem Monat umfängt. Laut einer Legende war der höchste Berg Spaniens früher selbst ein Gefängnis: Ein Dämon namens Guayota soll darin den Sonnengott der Guanchen eingesperrt haben. In der Finsternis bekamen die Ureinwohner der Insel es mit der Angst zu tun und baten ihren obersten Gott um Hilfe. Der verjagte den Dämon, dann verschloss er den Teide mit einem Pfropfen aus Bimsstein. Die Sonne konnte wieder aufgehen.

Wolfgang Schmidt ist zu sehr Naturwissenschaftler, um derlei Legenden Bedeutung beizumessen. »Zumal von den Guanchen keine schriftliche Überlieferung existiert«, analysiert er, »dafür haben die spanischen Eroberer schon gesorgt.« Und dennoch, die Geschichte habe ihre Berechtigung: Seit jeher beschäftige die Sonne die Menschen mehr als jeder andere Stern am Himmel. Nur scheine sie nicht immer, wenn man es gerne hätte.

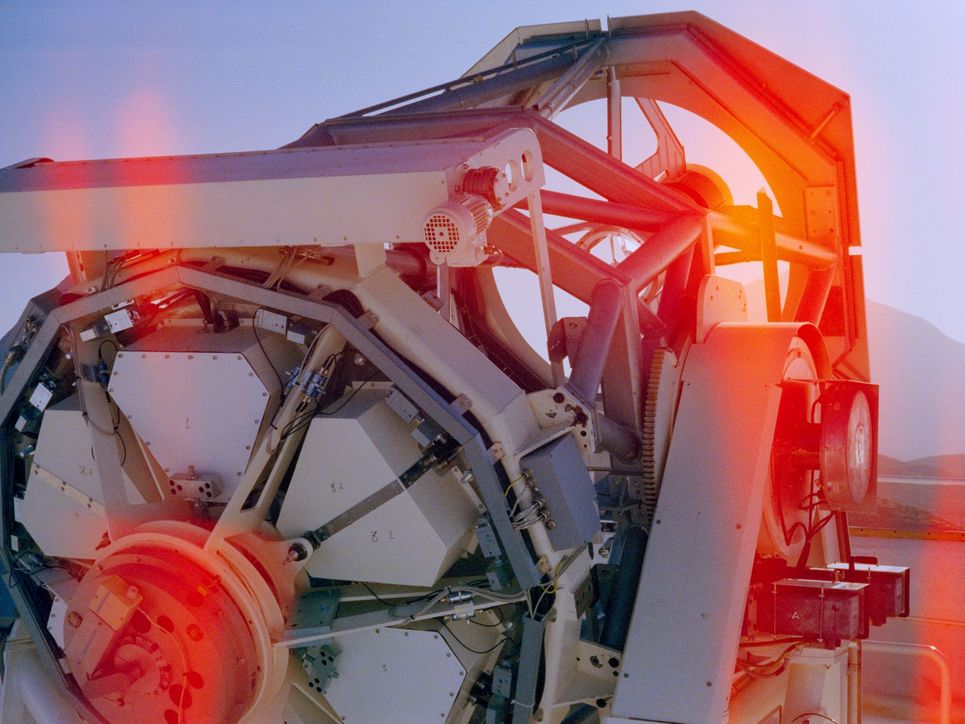

Auch einen Berg weiter gelten diese Gesetze. In 2.400 Metern Höhe kommen auf dem Izaña Wissenschaftler aus aller Welt zusammen, um die Sonne und andere Himmelskörper zu beobachten. Normalerweise hat man an kaum einem Ort in Europa einen besseren Blick auf sie. Auch Wolfgang Schmidt und drei Kollegen vom Leibniz-Institut für Sonnenphysik (KIS) sind deshalb aus Freiburg angereist. Mit »Gregor«, einem von zwei Teleskopen, die das KIS auf dem Gelände des »Observatorio del Teide« betreibt, wollen sie der Sonne so nahe kommen wie möglich. Doch jetzt nimmt ihnen der Staub die Sicht auf ihr Forschungsobjekt. Außerdem streikt die Technik.

»Sonnenforschung ist etwas für geduldige Menschen«, sagt Schmidt. »Und man darf sich nicht grämen, wenn die Geduld nicht belohnt wird.«

Wolfgang Schmidt muss es wissen. 64 Jahre ist er alt, fast 40 davon fliegt er nun nach Teneriffa, bis zu achtmal im Jahr. Er hat eine Diplomarbeit und eine Doktorarbeit über die Sonne geschrieben. In den USA beobachtet er sie als junger Forscher zum ersten Mal durch ein dafür gefertigtes Teleskop. Zurück in Freiburg soll Schmidt dem KIS ein eigenes Sonnenteleskop errichten. Er hilft bei der Standortsuche und koordiniert die Bauarbeiten. Seither reist er auf den Berg, um die Forschungsanlagen immer aufs Neue zu modernisieren.

Wer eine Stunde vor Sonnenaufgang auf den Izaña steigt, wird von Stille empfangen. Auf dem Plateau wachsen ein Dutzend weiß getünchter Bauten aus einer Mondlandschaft. Sie beheimaten Apparaturen, die die Schwingungen der Sonne und das kosmische Hintergrundrauschen erfassen oder am Nachthimmel nach Zwillingen der Sonne fahnden. Manche sehen aus wie Pyramiden, andere erinnern an Schiffscontainer.

Eine Dreiviertelstunde später beendet Surren die Stille. Während die einen Maschinen in Parkposition gleiten, bringen sich die anderen in Stellung, der Sonne den Tag über von Osten nach Westen zu folgen. Ganz ähnlich machen das die Forscher unten in der Residencia, einem Betonklotz, den sie hinter die Auffahrt zum Observatorium gepflanzt haben. Im Flügel links der holzvertäfelten Hotellobby legen sich die Sternenbeobachter schlafen, während sich rechts davon die Sonnenphysiker aus den Betten schälen.

Wolfgang Schmidt, seine Doktorandin Hanna Strecker und der Feinmechaniker Oliver Wiloth haben den älteren der beiden Türme des KIS bezogen: das »VTT«, benannt nach dem »Vacuum Tower Telescope« unter seinem Dach. Thomas Berkefeld, den Schmidt als »unseren Optik-Guru« vorstellt, schläft drüben, wenige Stockwerke unter Gregor. Um 7:43 Uhr versucht die Sonne aus der gelben Suppe am Horizont aufzutauchen. Eine Viertelstunde später sitzen Schmidt und die anderen um einen Holztisch im Gemeinschaftsraum des VTT. Es gibt Kaffee, Müsli, Brot mit Frischkäse. Und einiges zu bereden. Mahlzeiten sind im Observatorium immer auch Lagebesprechung.

»Wie ist es bisher gelaufen?« fragt Wolfgang Schmidt, der gestern spät auf dem Berg eingetroffen ist. Thomas Berkefeld legt die Stirn in Falten. Eigentlich wollten sie schon mit den Messungen begonnen haben. Doch dann kam das schlechte Wetter. Dann ein Problem mit Gregors Hauptspiegel, der sich nicht mehr richtig justieren lässt: Jetzt liefert er unscharfe Bilder.

Gregor ist eine komplizierte Konstruktion aus Spiegeln und Blenden, die das Bild der Sonne in einem 25 Millimeter breiten Lichtstrahl bündeln. Die 1,5 Meter Durchmesser seines Hauptspiegels machen ihn zum stärksten Sonnenteleskop Europas, zum zweitstärksten der Welt. Bis zu 60 Kilometer »kleine« Ausschnitte der Sonne können die Forscher im Labor analysieren. Mit verschiedenen Instrumenten zerlegen sie das Licht in Spektrallinien, um die physikalischen Eigenschaften der wabenartigen Oberfläche zu bestimmen.

Ihr Interesse gilt dabei vor allem den starken Magnetfeldern, die die Photosphäre durchziehen. Im Zusammenspiel mit dem brodelnden Gas der Sonne bewirken sie Explosionen, die Millionen Tonnen Wasserstoffatome ins Weltall schleudern und Satelliten sowie ganze Stromnetze lahmlegen. »Wenn wir diese Strahlungsausbrüche rechtzeitig vorhersagen könnten, wäre das ein praktischer Nutzen unserer Arbeit«, sagt Schmidt. Als Physiker gehe es ihm und seinen Kollegen aber besonders um die noch immer nicht ganz verstandenen Grundlagen dieser Prozesse: »Wir wollen wissen, was im Magnetfeld passiert und wie es passiert.«

»Die Sonne ist der Stern, von dem wir leben«, sagt Schmidt. Ohne Sonne keine Photosynthese. Ohne Sonne kein Sauerstoff. Ohne Sonne keine Verdunstung, keine Wolken, kein Regen. Die Menschen hätten ihre Bedeutung früh erkannt. Kulturen wie die Maya und die alten Ägypter verehrten sie als Gottheit. In kultischen Stätten wie dem südenglischen Stonehenge beobachtete man ihren Verlauf, um Jahreszeiten zu bestimmen. »Sie entwickelten Kalender, ohne Lesen und Schreiben zu können.«

Auf Gregors Dach sitzt Thomas Berkefeld derweil im Schneidersitz vor seinem Laptop. Unter der Kuppel aus Segeltuch sieht er mit den weißen Shorts, den Turnschuhen und dem Polohemd aus wie ein pausierender Tennisspieler. Normalerweise ist Berkefeld für die »Adaptive Optik« des Teleskops zuständig: Mit einem Hochleistungscomputer biegt er dann die Bilder der Sonne zurecht, nachdem die Schichten des interplanetaren Raums und der Erdatmosphäre sie auf dem Weg zur Erde verzerrt haben wie flimmernde Luft über heißem Asphalt.

»Da tut sich nichts«, ruft er jetzt rüber zu Wiloth, der mit einem Schraubenzieher am Hauptspiegel hantiert. Um Zehntelumdrehungen tasten sie sich vor, nie darf mehr als ein Newton Gewicht auf einer Schraube lasten, das Äquivalent einer Schokoladentafel; der Spiegel könnte sich sonst verziehen. Weil der Staub draußen die Grenzwerte übersteigt, können sie nicht gleich ausprobieren, ob ein Kniff hilft oder nicht. »Vor 15 Jahren hatten wir hier immer stahlblauen Himmel«, flucht Berkefeld. »Den Calima kannte ich da nicht mal. Jetzt verweht er uns ganze Messkampagnen.«

Einige Stockwerke tiefer sitzen Wolfgang Schmidt und Hanna Strecker vor einer Wand aus Flachbildschirmen. Normalerweise überwachen sie hier Gregors Messungen, um bei Bedarf die Einstellungen anzupassen. Jetzt können sie auf einem der Bildschirme Wiloth und Berkefeld bei der Reparatur zusehen. Auf einem zweiten flackert die Sonne im Satellitenlivestream der NASA. Auf ihrer Ostseite sieht man eine Gruppe schwarzer Schlieren. »Sonnenflecken«, erklärt Hanna Strecker.

Schon griechische und chinesische Gelehrte betrachteten die Flecken der Sonne — in Sandstürmen oder bei Sonnenuntergang, um nicht zu erblinden. Nach der Erfindung des Fernrohrs dokumentierten die Astronomen des frühen 17. Jahrhunderts ihr Auftreten. Johannes Kepler hielt einen Fleck, den er 1607 durch eine Lochkamera betrachtete, für den an der Sonne vorbeiziehenden Merkur. Galileo Galilei tippte auf Wolken über der Sonne, der Niederländer Johann Fabricius auf Schlackehaufen auf ihrer brennenden Oberfläche.

»Man beobachtet und entwickelt Theorien, die später durch neue Erkenntnisse verfeinert oder abgelöst werden«, sagt Wolfgang Schmidt, der seit den 1980er Jahren zu Sonnenflecken forscht. Das sei noch immer so: »Hinfliegen geht nicht.« Mithilfe der Flecken fand man heraus, dass die Sonne in etwa 28-tägigem Rhythmus um ihre eigene Achse rotiert. Man bemerkte, dass sie nicht immer gleich viele Flecken hat: Nach elf Jahren erreicht ihre Anzahl ein Maximum, nach weiteren elf Jahren ein Minimum. Bis heute wiederholt sich dieser Zyklus.

Alles, was man über die Sonne wisse, basiere auf den Entdeckungen der vergangenen 300 Jahre, sagt Schmidt. Bis dahin hätten die Menschen ihr Weltbild ein paar Mal auf den Kopf stellen müssen.

»Erst war die Erde der Mittelpunkt, dann rückte man die Sonne ins Zentrum. Die Sterne blieben im Hintergrund, bis man merkte, dass wir Teil der Milchstraße sind. Bis vor 20 Jahren glaubten wir, dass zumindest unser Sonnensystem einmalig ist, doch plötzlich stellte sich heraus, dass, wo man hinguckt, Sterne und Planeten sind. So hangelt man sich weiter, jede Antwort gebiert die nächste Frage. Es gibt auch Leute, die sagen, die Forschung sei eigentlich erledigt: Wir können so viel über die Sonne erzählen — das reicht doch!«

»Also ich hätte da schon noch ein paar Fragen«, sagt Hanna Strecker und lacht. Man wisse mittlerweile, dass die Flecken entstehen, wenn besonders starke Magnetfelder den Transport von Energie aus dem Innern der Sonne blockieren. Die Fläche darüber kühle von 6.000 auf 4.000 Grad Celsius ab, im Teleskop erscheine sie deshalb dunkler. Manche Flecken bestünden wenige Tage, andere blieben mehrere Monate. Dann verschwänden sie urplötzlich.

ZENTRALHEIZUNG

Sie ist eine riesige Gaskugel, die größtenteils aus Wasserstoff und Helium besteht. Der Durchmesser der Sonne entspricht etwa dem 109fachen der Erde, ihre Masse übertrifft die aller acht Planeten um das 700fache. Der Stern macht damit 99,86 Prozent der Gesamtmasse des Sonnensystems aus, in dessen Zentrum er steht. Im Innern der Sonne herrschen aufgrund permanenter Kernfusion Temperaturen von 15 Millionen Grad Celsius. Jede Sekunde strahlt sie das 20.000fache der seit Beginn der Industrialisierung verbrauchten Primärenergie ab. Die Geburt der Sonne liegt 4,57 Milliarden Jahre zurück. Und auch ihr Todesdatum ist bekannt: In den kommenden acht Milliarden Jahren wird der »Gelbe Zwerg« zum »Roten Riesen« heranwachsen, um in der letzten Phase seines Lebens auf die Größe der Erde zu schrumpfen. Dann erlischt die Sonne endgültig.

Strecker untersucht in ihrer Doktorarbeit, ob winzige magnetische Teilchen, die man um die Flecken herum findet, etwas mit deren Entwicklung zu tun haben. »Man nimmt an, dass sie sich in Massen von den Sonnenflecken wegbewegen, ohne dass diese kleiner werden«, sagt sie.

»Vielleicht sehen wir aber auch die ganze Zeit die gleichen Teilchen«, ergänzt Schmidt. »Als ob man an einem Ozean steht: Man hat das Gefühl, dass die Wellen auf einen zukommen. Aber da kommt nichts, die Wassermoleküle bewegen sich hoch und runter.«

Mit dem Ausfall des Teleskops ist vorerst auch Streckers Messkampagne ausgefallen. Doch die Doktorandin nimmt es konstruktiv: Es sei gut, mal mitzubekommen, was hinter den Messungen steckt. Auch Schmidt findet dieses Wissen wichtig. Gerade sei es eine Last, Gregor reparieren zu müssen; aber eigentlich sei es ein Privileg, das zu können. Schon die Teleskope der nächsten Generation könnten nur noch von speziell ausgebildeten Technikern gesteuert werden. »Den Physiker mit dem Schraubenzieher in der Hand wird es nicht mehr geben.«

Beim Abendessen im VTT geht es nur kurz um die Arbeit. Als nächstes will Thomas Berkefeld versuchen, die Fehler des Spiegels ein Stückweit auszugleichen, indem er zwei weitere Spiegel verstellt. Dann sprechen sie über das Leben hier oben. Wolfgang Schmidt erzählt von Sturmnächten: »Es ist dann ohrenbetäubend laut. Der Strom fällt aus, dann das Notstromaggregat. Da kann man es mit der Angst zu tun bekommen.« Feinmechaniker Oliver Wiloth sagt, dass er sich seit über 30 Jahren auf die gleichen Dinge freue. Man sitze oben auf einem der Türme und schaue sich die Welt an, die wie neu ist, gerade erst vom Vulkan geschaffen.

»Da fühlst du dich wie der erste und einzige Mensch.« Nach dem Essen steigen sie hoch auf das Dach des VTT. Quietschend öffnet sich die Kuppel und gibt den Blick frei auf die Landstraße, die sich zum Teide schlängelt. Wolfgang Schmidt zeigt auf die Forschungsanlagen des Observatoriums. »Vor 30 Jahren waren da vielleicht fünf Kuppeln.« Schon damals hätten sie der Sonne von hier oben so oft wie möglich dabei zugesehen, wie sie rechts vom Teide im Atlantik verschwindet.