Zellseher

Das Warten kann quälend sein. Zunächst muss das verdächtige Gewebe im Labor bis ins kleinste Detail analysiert werden. Oft dauert das Tage. Dann kommt die Diagnose: Krebs? Oder nicht? Erst im Anschluss können Chemotherapie oder Operation beginnen. In Jena arbeiten Forscher an einem Verfahren, das die Situation für den Patienten weniger belastend gestalten soll. Ärzte sollen den Tumor damit schon während der Probenentnahme erkennen — und direkt entfernen.

Schon heute liefern die gängigen Endoskope Chirurgen Kamerabilder aus dem Körperinneren. »Aber damit können sie nur bedingt gesundes von entzündetem oder krankem Gewebe unterscheiden«, sagt Jürgen Popp, Direktor des Leibniz-Instituts für Photonische Technologien. Der Chemiker und sein Team wollen das möglich machen: Statt auf ein normales Kamerabild zu setzen, überlagern die Leibniz-Forscher die Daten aus drei unterschiedlichen spektroskopischen Verfahren zu einem sogenannten Multimodalbild. »Mit speziellen Algorithmen können wir darauf Tumorgewebe erkennen und von gesundem Gewebe abgrenzen.«

Die Bilder erzeugen die Forscher mit Lichtfaserbündeln, die heute schon in der Endoskopie verbaut werden. Im nächsten Schritt werden die Forscher die Technologie weiter verfeinern. Popp: »Wir wollen einen zusätzlichen Laser integrieren, mit dem wir Tumorgewebe direkt abtragen können.«

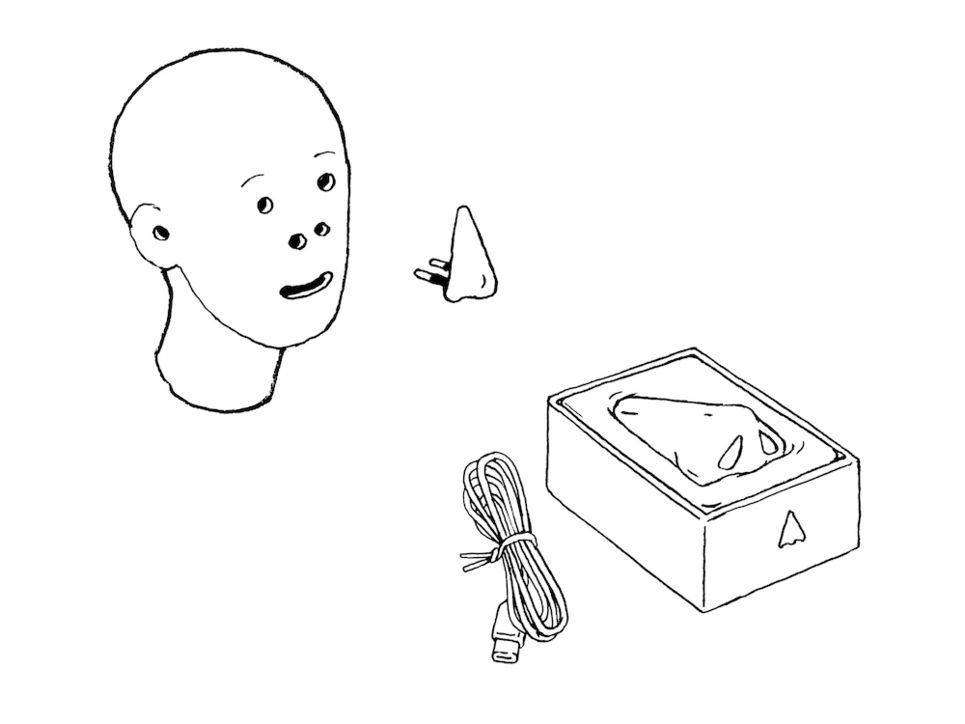

Riechapparat

Was schlecht riecht, tut selten gut. Sensoriker prüfen deshalb genau, ob etwa Fleisch noch genießbar oder bereits verdorben ist. Dazu brauchen die Lebensmittelkontrolleure einen speziell geschulten Geschmacks- und Geruchssinn. Schon ein leichter Schnupfen kann ihn beeinträchtigen. »Für industrielle Prozesse müssen die Qualitätskontrollen aber unbedingt reproduzierbar sein«, sagt Dietmar Krautwurst vom Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie

an der Technischen Universität München.

Schon heute gibt es elektronische Nasen, die allerdings nur einzelne Substanzen wie Alkohol und Kohlenwasserstoffe identifizieren können. Die Aromen von Lebensmitteln sind für sie zu komplex. »Da fehlt der Faktor Bio«, sagt Krautwurst. Der Biologe entwickelt deshalb eine bioelektronische Nase. Derzeit arbeitet er mit Zellen, die über geklonte menschliche Riechrezeptoren verfügen. »Jeder Mensch hat etwa 400 davon.« Trifft ein Geruch auf sie, werden nur bestimmte Rezeptoren aktiviert. Welche — das unterscheidet sich je nach Aroma.

Nach diesem Prinzip funktioniert auch die bioelektronische Nase. »Anhand des Duftabdrucks können wir sagen, was sie gerade riecht«, sagt Krautwurst. Er steht nun vor der Aufgabe, die Riechrezeptoren der Nase in ein Gerät zu integrieren, das die Lebensmittelindustrie in der Praxis verwenden kann. Die Geräte müssen kleiner werden — und sicherer, denn gentechnisch veränderte Zellen dürfen die Sicherheitslabore nicht verlassen. Im nächsten Schritt möchte Krautwurst die Rezeptoren deshalb von den Zellen trennen.

Pflanzenschutzmittel

Sie haben wahre Wunderkräfte. Zumindest weisen Studien darauf hin, dass Obst und Gemüse den Blutdruck senken, Thrombosen vorbeugen, Krebs hemmen. Viele Sorten enthalten sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, chemische Verbindungen, mit denen sich Pflanzen vor negativen Einflüssen schützen. Zum Beispiel vor zu viel Sonnenlicht. Der menschliche Körper scheint die Stoffe anders, aber ebenso gewinnbringend für sich nutzen zu können. Das Problem ist nur: In der Natur kommen die sekundären Pflanzenstoffe in so geringer Konzentration vor, dass man nicht mehr als 1,5 Gramm pro Tag aufnehmen kann — egal wie viel Obst und Gemüse man isst.

Sven Einfeldt und seine Kollegen vom Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik in Berlin wollen sie deshalb mit einer Art Solarium anreichern. Die Idee: Bei mehr UV-Licht legen die Pflanzen mehr Sonnenschutz auf, produzieren also mehr sekundäre Pflanzenstoffe. Dass das grundsätzlich funktioniert, ist erst kürzlich vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ) nachgewiesen worden. Brokkoli-Sprossen etwa produzierten mehr Glucosinolate, die Krebs vorbeugen können.

Im Projekt »SEcondaRy UV« baut das Team um Einfeldt neue, für Pflanzenwachstum optimierte UV-LEDs. Die Physiker müssen dafür den Schichtaufbau der Halbleitermaterialien gezielt verändern. »Eine Fläche von einigen Quadratmetern zu bestrahlen, dicht an dicht mit LEDs besetzt, ist noch sehr teuer«, sagt Einfeldt, »eine Leuchtdiode kann mehrere hundert Euro kosten.« Er versucht deshalb, die Herstellung zu vereinfachen. Zuerst müssen seine IGZ-Kollegen aber zeigen, dass sich nicht nur Sprossen, sondern auch anderes Gemüse unter UV-Licht in »Functional Food« verwandelt.

Tatortreiniger

Die Geheimwaffe gegen Bakterien und Mikroorganismen in Wunden sieht aus wie ein futuristischer Kugelschreiber. Dieser Stift hängt allerdings an einem Schlauch. Auf Knopfdruck kommt keine Mine aus der Spitze, sondern eine filigrane bläuliche Flamme: kaltes Plasma. In Greifswald forscht Thomas von Woedtke am Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie seit Jahren an dem flammenspuckenden Kugelschreiber. Der Plasmastift, der seit einiger Zeit auf dem Markt ist, soll die Wundbehandlung revolutionieren.

»Kaltes Plasma hat ungefähr Körpertemperatur und wird vor allem für chronische Wunden eingesetzt, die sich oft auch entzünden«, sagt der Leiter des Forschungsschwerpunktes Plasmamedizin. Das bekannteste Beispiel für heißes Plasma ist ein Blitz. Wird Gas mit deutlich weniger Energie ionisiert, bleibt es kühl. Für viele Patienten ist kaltes Plasma die letzte Chance auf Besserung. Der Plasmastift wird langsam über die Wunde gestrichen und tötet Bakterien ab. Damit sich die Wunde schließt, muss die Behandlung mehrmals pro Woche wiederholt werden. Wie lange, hängt von der Größe der Verletzung ab. »Der Plasmastift bekommt so mehr als 80 Prozent der Wunden in den Griff«, sagt von Woedtke. Kaltes Plasma kann sogar besonders widerstandsfähige multiresistente Keime bekämpfen. Der Großteil der Mikroorganismen wird von hochreaktiven sauerstoff- und stickstoffhaltigen Teilchen dahingerafft. Außerdem rege das kalte ionisierte Gas Körperzellen an, Gewebe zu regenerieren, sagt der Forscher.

Seit 2010 arbeiten von Woedtke und seine Kollegen an einem Hightech-Pflaster, das Wunden bedeckt und darunter über seine gesamte Fläche für kurze Zeit ein kaltes Plasma erzeugt. So bräuchte der Arzt weniger Zeit für die Behandlung. Die Therapie habe das Zeug zur Standardanwendung bei chronischen Wunden, ist sich von Woedtke sicher.

Handspiel

Blitzschnell greifen Zara und Moe nach Würfeln, Kugeln und Stangen. 50 Objekte unterschiedlicher Größe und Form haben die Forscher den Rhesusaffen am Deutschen Primatenzentrum, Leibniz-Institut für Primatenforschung, hingelegt, um ihre Greifbewegungen zu untersuchen. Die Tiere tragen einen elektromagnetischen Datenhandschuh, der jede Handbewegung registriert. Sensoren überwachen ihre Hirnströme, Kameras dokumentieren die Versuche.

Die gesammelten Beobachtungen bilden die Grundlage für die Prothesen der Zukunft, an denen die Göttinger Neurobiologen Hansjörg Scherberger und Stefan Schaffelhofer arbeiten. Neuroprothesen kommen zum Einsatz, wenn die Bewegungsbefehle des Gehirns nicht mehr ihre Empfänger erreichen. Ein Beispiel ist die Querschnittslähmung: Arme und Beine sind zwar intakt, aber die Nervenverbindung ist beschädigt. Die Neuroprothese soll sie überbrücken. Das Problem ist, dass man bisher nicht weiß, an welchen Punkten im Gehirn dazu Elektroden platziert werden müssen. »In unseren Greifversuchen wollten wir herausfinden, welche Hirnbereiche visuelle Informationen über die Objekte verarbeiten, über ihre Form und Größe zum Beispiel«, sagt Stefan Schaffelhofer. »Außerdem ging es uns um die motorischen Eigenschaften der Hand: In welcher Hirnregion werden Stärke und Art des Griffes bestimmt?«

Das Ergebnis: Zunächst verarbeitet das Hirnareal »AIP« die visuellen Informationen über das Objekt, Areal »F5« wandelt sie in Greifbefehle um, »M1« sendet den Befehl zum Ausführen. »Jetzt wollen wir verstehen, wie die Informationen zwischen diesen drei Hirnarealen ausgetauscht werden«, sagt Hansjörg Scherberger. »Erst wenn wir alle diese Informationen haben, können wir die Neuroprothesen so programmieren, dass sie die gekappten Verbindungen zwischen Gehirn und Hand wiederherstellen können.«