Als ich Oliver Gressel auf dem Gelände des Potsdamer Leibniz-Instituts für Astrophysik (AIP) treffe, führt er mich direkt zu einem säulengeschmückten Schlösschen mit zwei kleineren Kuppeln und einer großen, in der sich ein 65-Zentimeter-Refraktor zur Himmelsbeobachtung befindet. Einige Tage zuvor hatte ich ihn gebeten, mir Orte zu zeigen, die seine Forschungsarbeit veranschaulichen. Jetzt aber läuft Gressel am Eingang des Turms, der zu den Werkzeugen der Astronomie führt, zügig vorbei, durchquert einen Gang und führt mich in einen maximal schlichten Raum, in dem – neben zwei Zimmerpflanzen – das Auffälligste ein mit Diagrammen beschriebenes Whiteboard ist.

Ja, Oliver Gressel ist Astronom. Leicht überhöht formuliert, besteht sein Job darin zu verstehen, wie das Universum funktioniert. Aber dass er durch ein Teleskop blickt, kommt eher selten vor. So gesehen veranschaulicht der Raum mit dem Whiteboard tatsächlich ganz gut, was Gressel, Leiter der Abteilung für Magnetohydrodynamik und Turbulenz, macht: Denken. Was Magnetohydrodynamik und Turbulenz sind, wird er mir später noch erklären. Doch zunächst frage ich ihn, wie er die Lehre von den Sternen betreiben kann, ohne die Sterne zu beobachten.

Ich habe Glück, dass Gressel, der einen Vollbart und Ellbogenschoner am Pulli trägt, ein geduldiger Erklärer ist. Er nimmt in einem der hellgrau-dunkelgrauen Sessel (die immerhin sehen aus wie Raumschiffmöbel aus dem Fernsehen) Platz und legt los. Wir machen hier theoretische Astrophysik. Konkret errechnen wir mit Hilfe sehr leistungsfähiger Computer Modelle, die erklären können, warum sich verstreute Staubkörner zu Planeten ballen.

Für uns war Alma eine Revolution.

OLIVER GRESSEL

Dass Gressel dazu überhaupt kein Teleskop mehr braucht, wäre übrigens nicht ganz korrekt. Schließlich muss er ja wissen, ob die Ergebnisse seiner Berechnungen zu dem passen, was am Firmament zu sehen ist. Bloß muss er dafür nicht selber durch ein Okular blicken. Das Teleskop muss nicht mal in seiner Nähe sein. Und genau genommen ist es auch nicht ein Teleskop, das die Bilder liefert, auf deren Grundlage Gressel und sein Team ihre theoretischen Überlegungen entwickeln. Sondern ein Verbund von 66 fahrbaren Parabolantennen namens »Alma« in der chilenischen Atacama-Wüste. Die Schüsseln, deren Durchmesser sieben bis zwölf Meter beträgt, können in verschiedenen Konstellationen zusammengeschaltet werden. Mit mehreren Kilometern Abstand aufgestellt, simulieren sie dann eine einzige Antenne gewaltigen Durchmessers.

Für uns war Alma eine Revolution

, sagt Gressel. Vorher konnten wir uns außerhalb unseres Sonnensystems nur wenige der Objekte, mit denen wir uns beschäftigen, genauer anschauen.

Alma dagegen, 2013 in Betrieb genommen, liefert detaillierte Bilder von gewaltigen Strukturen, die Lichtjahre entfernt sind. Wobei der Begriff Bilder nicht ganz korrekt ist: Alma ist ein Interferometer, empfängt Licht also nicht in Form winzigster Teilchen wie der Sensor einer Kamera. Stattdessen bleibt der Wellencharakter des Lichts erhalten. So wie ein Radioempfänger die empfangenen Signale zunächst in Töne umwandeln muss, rekonstruiert Alma aus Lichtwellen sichtbare Bilder.

Zum Beispiel vom Stern HL Tauri, 450 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er leuchtet so schwach, dass er mit bloßem Auge nicht einmal als winziger Punkt am Nachthimmel zu erkennen ist. Das Alma-Bild dagegen ist ungleich viel mehr als ein Punkt: Außer dem Stern selbst zeigt es eine Scheibe vielfach größeren Durchmessers, die ihn umgibt. In der Scheibe fehlen in unregelmäßigen Abständen Ringe, als seien sie mit einem Zirkel herausgekratzt worden. Über solche Gebilde konnten wir zuvor nur spekulieren

, sagt Gressel. Nun wissen wir nicht nur, dass es sie gibt, sondern auch ziemlich genau, wie sie aussehen.

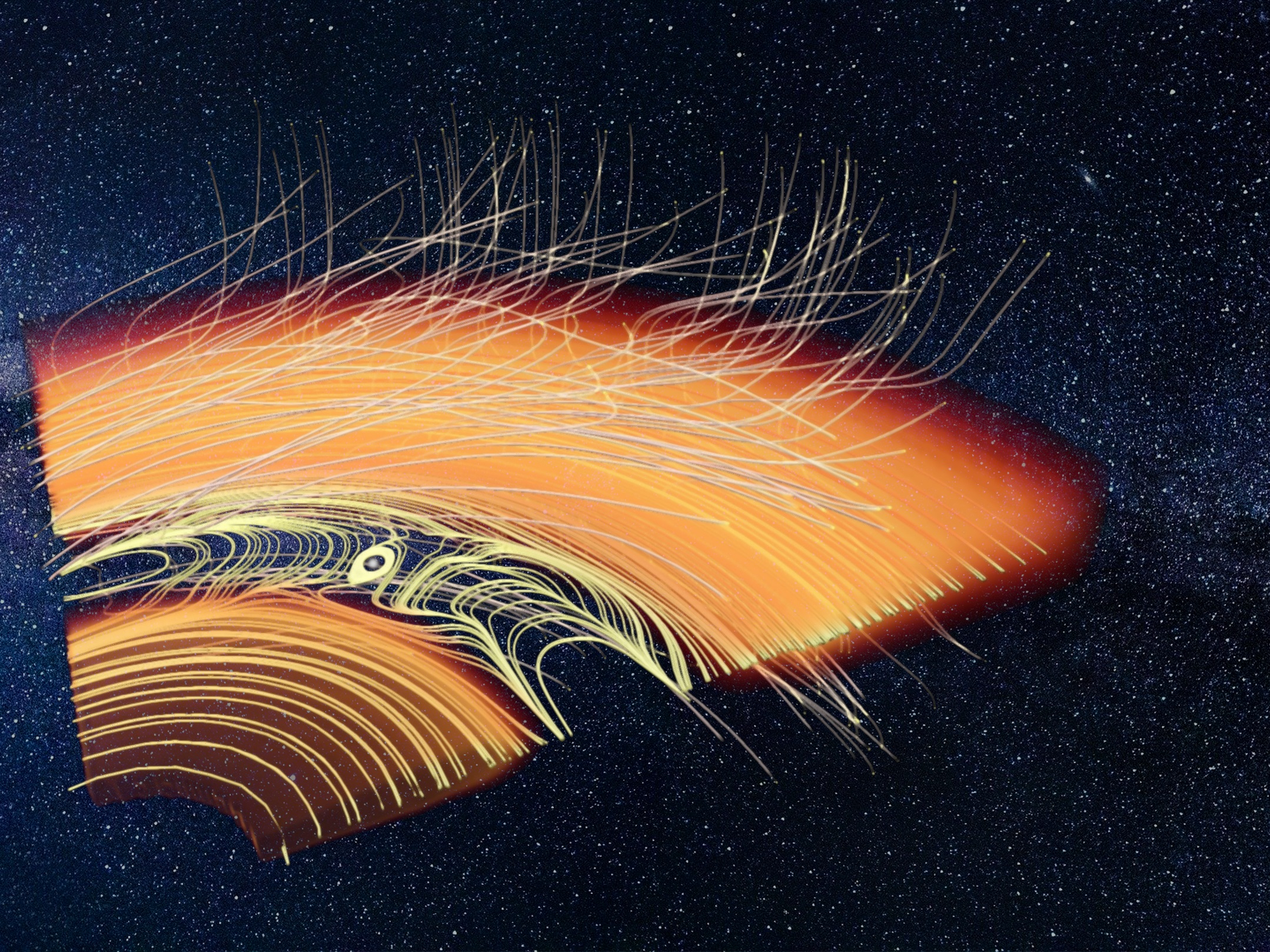

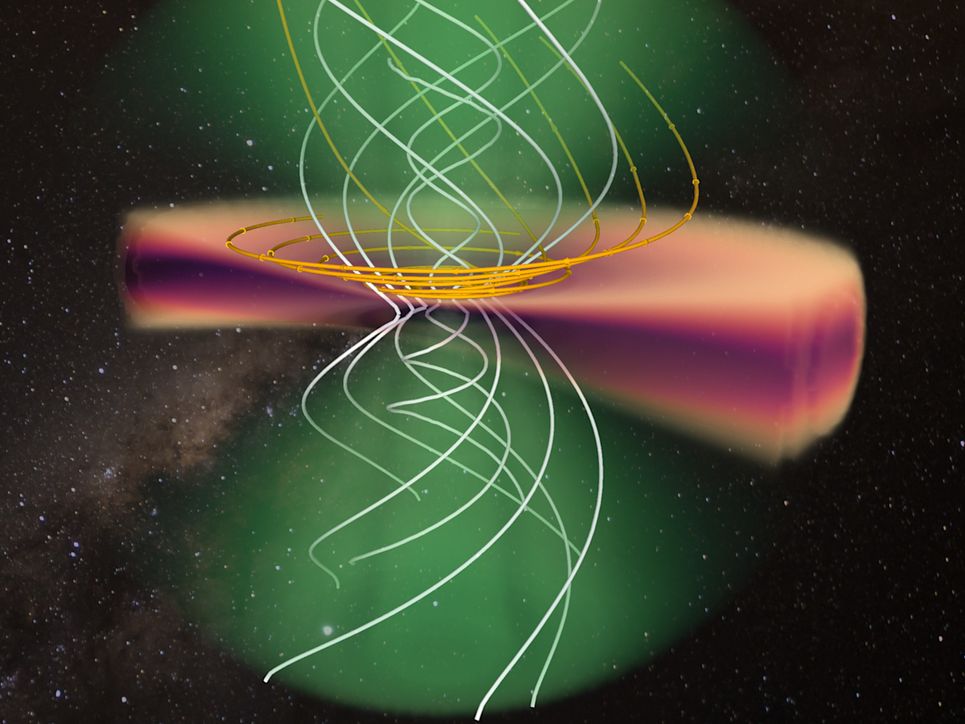

Wenn es ein Bild bräuchte, das Gressels Spezialgebiet zusammenfasst – die Alma-Aufnahme wäre perfekt geeignet. Was sie zeigt, bezeichnet die Astronomie als protoplanetarische Scheibe, also jene mehrere Millionen Jahre währende Übergangsphase, in der sich um ein Zentralgestirn ein Planetensystem bilden kann. Sterne wie HL Tauri oder unsere Sonne waren anfangs von einer unermesslichen Zahl winzigster Gas- und Staubteilchen umgeben, die sich aufgrund des Zusammenwirkens von Schwer- und Fliehkraft allmählich zu einer solchen protoplanetarischen Scheibe sortierten. Dabei spielen auch Magnetfelder und die Kraft, die sie auf leitfähiges Gas ausüben, eine Rolle.

Die Frage, der Gressel und sein Team nachgehen, lautet: Wie und warum formt sich aus dieser Struktur ein System von Planeten? Ihre Grundannahme ist, dass zunächst ständig Staubkörnchen aneinanderstoßen und sich zu Klümpchen ballen. Wir müssen uns diese Festkörper flauschig vorstellen, etwa wie Flusen unterm Bett

sagt Gressel. Aus diesem Staub wiederum bilden sich mehrere Zentimeter große Klumpen, die »Pebbles« genannt werden, also Kieselsteine. Wobei diese Objekte, so Gressel, wohl nicht stabiler sind als altbackene Kekse – wenn überhaupt.

Unter bestimmten Bedingungen, so die Vermutung, wachsen einige Pebbles so lange weiter, bis sie eine kritische Größe von einigen hundert Metern Durchmesser erreichen. Die Masse dieser so genannten Planetesimale ist so groß, dass ihre Schwerkraft die Umgebung dominiert (die Asteroiden unseres Sonnensystems sind Überbleibsel dieser Urbrocken). Die allergrößten unter ihnen ziehen, weiter durch die Staubscheibe kreisend, immer neues Material an; andere Teilchen schleudern sie fort. Wie eine Mischung aus Staubsauger und Schneepflug räumen diese nun als Embryos bezeichneten Gebilde allmählich ihre eigene Bahn frei und wachsen dabei zu Planetengröße heran. Die ringförmigen Lücken in der Aufnahme der Scheibe von HL Tauri wären demnach genau diese Bahnen. Ähnlich stellt sich die Astronomie auch die Urgeschichte unseres Sonnensystems vor. Was bedeutet, dass sich seine Himmelskörper – von der relativ kleinen Steinkugel Merkur bis zum 1.300 Erden großen Gasriesen Jupiter – einst allesamt aus derselben Ur-Scheibe bildeten.

Oliver Gressel will herausfinden, welche Bedingungen es sind, die Pebbles zu Embryos heranwachsen lassen. Solange nämlich keine Kraft die Teilchen in der protoplanetaren Scheibe stört, ziehen diese ruhig ihre Bahn, statt sich zu einem Planeten zu formen. Und anders als bei der Entstehung von Staubflusen unterm Bett spielen die allermeisten auf der Erde denkbaren Einflüsse im Weltall keine Rolle. Tobende Kinder und trockene Heizungsluft fallen als Ballungs-Beschleuniger sowieso aus. Es wirken aber auch weder Wind noch Luftwiderstand. In einem beinahe leeren Raum kommen als Erklärung dafür, dass isolierte Teilchen plötzlich Klumpen bilden, neben der einem Pulk von Radrennfahreren vergleichbaren spontanen Ballung nur wenige Gesetze der Physik infrage.

Gressel hat eine Kombination aus Magnetismus und Hydrodynamik im Verdacht. Die Hydrodynamik beschreibt das Verhalten verformbarer Stoffe, darunter auch Gase, in Strömungen, Wirbeln und Wellen. Sobald freie Ladungen in einem leitfähigen Gas, angeregt etwa durch Kollisionen von Teilchen, zu strömen beginnen, entsteht ein Magnetfeld. Dessen Pole sind, anders als bei der Erde oder einem Hufeisenmagneten, nicht fix, sondern verändern ständig ihre Lage. Sie können sich die Magnetlinien wie Gitarrenseiten vorstellen

, sagt Gressel. Wenn Sie daran zupfen, schwingen sie hin und her.

Diese Unruhe überträgt sich in die Gaswolken, die – ähnlich einem Wackelpudding – ebenfalls zu schwingen beginnen. Da gleichzeitig die Schwerkraft des Muttersterns an der Scheibe zerrt, kann die nötige Turbulenz entstehen, um die Partikel nachhaltig aus ihrer gemächlich-sortierten Bahn um das Zentralgestirn zu zwingen. Das könnte plausibel erklären, warum sich überhaupt aus Pebbles Planeten-Embryos bilden

, sagt Gressel.

Die Gesetze der Physik stellen dem aber mehrere, scheinbar unüberwindbare Hindernisse in den Weg: Eigentlich müssten die Klümpchen, sobald sie eine gewisse Masse erreicht haben, aufgrund von Reibungsverlust der Schwerkraft nachgeben und in den zentralen Stern stürzen. Oder aber – Stichwort trockener Keks – beim nächsten Zusammenstoß mit einem ähnlich großen Pebble entweder zerbröseln oder von ihm abprallen. Wenn unsere Annahme zutrifft, muss es in protoplanetaren Scheiben eine Konstellation geben, bei der die Klümpchen weder abstürzen, noch sich gegenseitig zerstören oder voneinander abprallen

, sagt Gressel. Und hier kommt die Modellierung ins Spiel: Während beobachtende Astronomen immer nur auswerten können, was an Bildern aus den Teleskopen kommt, sind Theoretiker wie Gressel in der Lage, gezielt Effekte zu manipulieren und zu schauen, wie sich die Veränderungen auswirken. Wir können experimentieren.

Immer neue Vorgaben machen die Forschenden vom AIP ihren Supercomputern, verändern Dichte, Temperatur und Geschwindigkeit der Teilchen in der Scheibe, manipulieren Stärke und Richtung der Magnetfelder. Schritt für Schritt nähern sie sich so dem einen korrekt justierten Satz von Parametern an, der erklärt, wie aus turbulenten Pebble-Haufen trotz der scheinbaren Widersprüche Planeten werden können.

Dass Theoretiker frei modellieren dürfen, während beobachtende Astronomen auf das angewiesen sind, was sie am Himmel sehen, bedeutet nicht, dass sie aneinander vorbei forschen würden. Im Gegenteil: Die Vorgänge, die Gressel und sein Team mit Denk- und Rechenleistung zu erklären versuchen, müssen mit der beobachteten Wirklichkeit übereinstimmen. Wir sind noch nicht so weit, aber wenn unsere Hypothese stimmt, würde eine Simulation von HL Tauri mit korrekten Parametern, dargestellt als protoplanetare Scheibe, exakt mit den Bildern von Alma übereinstimmen

, sagt Gressel. Dann hätten wir den Beweis erbracht, dass Magnetfelder tatsächlich entscheidend sind, um aus einer Scheibe Planeten zu formen.

Sollte das einst gelingen, wäre das nicht nur die Traumhochzeit von theoretischer und beobachtender Astrophysik. Es würde auch bedeuten, dass wir alle auf der Erde unsere Existenz einer ganz und gar abstrakten Kraft verdanken, die vor Jahrmilliarden Unruhe in den Teilchenstrom um die Sonne gebracht hat.