I. Die 1950er Jahre: Ahnungslosigkeit

Im August 1950 macht sich ein Kriminalbeamter aus dem emsländischen Lingen auf eine Dienstreise nach Lübeck, um einen der ersten Steine in einem Mosaik zu setzen, das bis heute nicht vollendet ist. Das Land, das er durchquert, liegt noch großenteils in Trümmern. Der verheerende Krieg, den es mutwillig begann, liegt erst fünf Jahre zurück. Angesichts des Auftrags, mit dem der Beamte an die Ostsee reist, müsste es aber heißen: Der Krieg liegt schon fünf Jahre zurück. Fünf Jahre, in denen nur wenig über das entsetzlichste Verbrechen des »Dritten Reichs« gesprochen worden ist: die systematische Vernichtung der Juden und anderer Gruppen, denen die Nationalsozialisten das Recht zu leben absprachen.

An einer öffentlichen Auseinandersetzung mit der ungeheuerlichen Schuld, die die Deutschen auf sich geladen haben, ist in der kurz zuvor gegründeten Bundesrepublik kaum jemand interessiert; die Menschen beschäftigen sich lieber mit dem Wiederaufbau und dem längst begonnenen Kalten Krieg mit dem Ostblock. Antisemitismus und Rassismus werden nicht mehr offen zur Schau getragen — einfach verschwunden sind sie jedoch nicht.

Es sind vor allem die Opfer, die nicht müde werden, an die Schrecken des Holocausts zu erinnern. Menschen wie Norbert Wollheim, dessen Lübecker Wohnung eines der Ziele des namentlich nicht bekannten Dienstreisenden ist. Wollheim hat bereits 1947 im Prozess gegen den Chemiekonzern I.G. Farben, der Zwangsarbeiter beschäftigte, ausgesagt. Nun will der emsländische Ermittler ihn über den SS-Oberscharführer Bernhard Rakers befragen, der wegen seiner Verbrechen im Vernichtungslager Auschwitz angeklagt werden soll.

Doch der Kriminalbeamte stellt fest, dass er Wollheim gar nicht ohne Weiteres zu Rakers Taten befragen kann: Er hat nämlich praktisch keine Ahnung, was »Auschwitz« überhaupt bedeutet. Denn abgesehen von den Überlebenden (und natürlich den Tätern) weiß in Deutschland kaum jemand, wie genau die SS ihre Vernichtungslager organisierte, wie der Völkermord im Detail ablief.

Fotos aus jener Zeit zeigen Norbert Wollheim mit Hut, zweireihigem Anzug und einer runden, rahmenlosen Brille. Er gilt als kontaktfreudig und temperamentvoll, gehört dem Direktorium des Zentralrats der Juden an. Nachdem Wollheim dem Ermittler erläutert hat, wie Auschwitz funktionierte, schilderte er ihm Rakers‘ Rolle in diesem System. Als sogenannter Rapportführer war dieser unter anderem für die Bestrafung von Häftlingen zuständig. Im Verlauf des Gesprächs wird immer deutlicher, dass die beiden Männer grundverschiedene Auffassungen des Begriffs Verbrechen haben: In über zwei Jahren in Auschwitz ist Wollheim Rakers immer wieder begegnet, hat ein Gefühl

für die Abläufe im Lager entwickelt. Hat unzählige Male miterlebt, dass Häftlinge in Rakers Zuständigkeitsbereich, die an einem Tag lebten, am nächsten Tag tot waren. Für Wollheim besteht kein Zweifel: Rakers ist ein vielfacher Mörder.

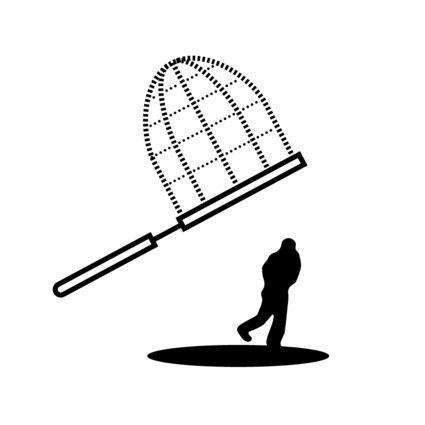

Der westdeutschen Justiz aber genügen generelle Aussagen über Schuld und Täterschaft nicht. Zwar könnte sie ein Gesetz des Alliierten Kontrollrats anwenden, mit dem sich Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Allgemeinen ahnden ließen. Aber sie wendet lieber das traditionelle Strafrecht an, das fordert, Einzelpersonen Einzeltaten nachzuweisen: Datum und Uhrzeit, genauer Ort und Verlauf sowie der eindeutige Nachweis, dass die angeklagte Person die Tat eigenhändig begangen hat.

In insgesamt drei Vernehmungen bemüht Wollheim sich, den Anforderungen der Justiz zu genügen, berichtet etwa von einem Transport mehrerer Tausend Menschen, in dessen Verlauf er Rakers beobachtete, wie dieser Dutzende Häftlinge willkürlich erschoss. In die Anklageschrift, die die Ermittler schließlich formulieren, fließen die Aussagen 30 weiterer Überlebender ein.

Im Juli 1952 beginnt am Landgericht Osnabrück der Prozess gegen Rakers. Die Beweislast liegt allein bei den Zeugen. Akten, Aufzeichnungen, gar Fotos oder Filmaufnahmen haben die Nationalsozialisten vor Kriegsende vernichtet. Die Anforderung des deutschen Strafrechts, Verbrechen lückenlos und möglichst detailliert nachzuweisen, führt dazu, dass die Richter die Aussagen vieler Überlebender nicht berücksichtigen: weil sie angeblich zu unkonkret oder zu unsicher berichten, sich in Details täuschen oder zu stark emotional betroffen wirken. Eine gesamte Aussage etwa berücksichtigen sie nicht, weil der Zeuge die Entfernung, aus der er Rakers dabei beobachtete, wie dieser einen Häftling hinrichtete, falsch schätzte. Auch Norbert Wollheims Aussagen verwerfen die Richter — unter anderem, weil Wollheim zum Zeitpunkt der von ihm geschilderten Ereignisse zu schwach gewesen sein müsse, um sich korrekt zu erinnern.

Am 10. Februar 1953 kommen die Richter zu einem Ergebnis: Sie verurteilen Rakers zu lebenslanger Haft. Allerdings nicht, weil er für die Organisation millionenfachen Mords mitverantwortlich war. Sondern wegen exakt zwei Straftaten, nämlich eines versuchten und eines vollendeten Mords, sowie der fünffachen Beihilfe zum Mord.

II. Die 1960er Jahre: Misstrauen

1959 beauftragt der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, ein aus dem Exil zurückgekehrter Jude, zwei junge Staatsanwälte, das Ermittlungsverfahren für einen neuartigen Prozess zu leiten. Bauer will, dass die Verbrechen von Auschwitz systematisch — statt wie bisher sporadisch — aufgearbeitet werden. Über mehrere Jahre hinweg tragen die beiden Material gegen 22 SS- und Gestapo-Männer zusammen, vom Adjutanten des Lagerkommandanten bis zum niederrangigen Arrestaufseher.

Der sogenannte erste Frankfurter Auschwitz- Prozess, der im Dezember 1963 beginnt, wird eines der größten Verfahren der westdeutschen Justiz gegen die Täter des Nationalsozialismus sein – und anders als die meisten Prozesse zuvor weckt er öffentliches Interesse. Um allen Beteiligten, Journalisten und Zuschauern Platz zu bieten, verlegt das Gericht die Verhandlungen in das neu errichtete Haus Gallus, einen nüchternen Nachkriegsbau. Auch in diesem Prozess ist das Gericht, um über die Schuld der Angeklagten zu befinden, vor allem auf Aussagen ehemaliger Häftlinge angewiesen. 360 Zeuginnen und Zeugen hören die Richter im Verlauf des Prozesses an. Einer von ihnen ist der polnische Medizinprofessor Władysław Fejkiel. Im August 1940 kam er nach Auschwitz, wo er als Häftlingsarzt eingesetzt wurde. Nun sagt Fejkiel, ein ernster Herr Anfang 50 mit Halbglatze, gegen Josef Klehr aus, einen sogenannten SS-Sanitätsdienstgrad, der ebenfalls im Häftlingskrankenbau arbeitete. Klehr wird unter anderem vorgeworfen, Zehntausende Häftlinge durch Injektionen der Chemikalie Phenol in den Herzmuskel ermordet zu haben.

Erneut zeigt die Justiz, dass ihr das bloße Mitwirken an Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht genügt. Haben Sie einmal gesehen, dass Klehr eine Injektion selbst gegeben hat?

, fragt der Vorsitzende Richter.

Das war normal, dass er es tut, weil man sah, er ging ja rein und so

, antwortet Fejkiel. Aber ich war ja nicht drin. Ich hatte auch keine Lust, es hatte ja keinen Sinn, dem zuzugucken. Wir wussten, was sich dort abspielte.

Der Richter reagiert gereizt. Er bohrt, will hören, dass Fejkiel persönlich beobachtet hat, wie Klehr die tödlichen Spritzen setzte.

Hohes Gericht, ich bitte Sie zu beachten

, entgegnet Fejkiel, wenn ein Häftling geführt wird in einen Raum, wo sich nur Klehr befindet und danach wird die Leiche rausgebracht, dann ist doch klar, wer getötet hat.

Der Richter wendet ein, im Raum hätten sich zwei weitere Häftlinge befunden und suggeriert, sie könnten die Spritzen gesetzt haben. Fejkiel beteuert, die machtlosen Häftlinge, die er persönlich kannte, hätten unmöglich die Täter sein können. Der Richter aber verlangt weiter nach einem Beweis. Fejkiel, der schlicht behaupten könnte, er habe Klehr sehr wohl beim Morden beobachtet, bleibt ehrlich.

Der Dialog zwischen den beiden ist exemplarisch für den Ansatz auch dieses Gerichts, nur lückenlos dokumentierte Einzeltaten als tatsächlich geschehene Verbrechen anzuerkennen. Dabei verdächtigen die Juristen Zeugen immer wieder mehr oder weniger offen, Angaben zu erfinden. Die Aussage einer amerikanischen Jüdin gegen einen SS-Arzt etwa würdigen sie als »phantastisch« herab, werfen der Frau »Hysterie« und »Exaltiertheit« vor.

Im August 1965 verkündet das Gericht seine Entscheidung: Josef Klehr verurteilt es zu lebenslanger Haft wegen Mordes in mindestens 475 Fällen: eine – wenn auch zaghafte – Annäherung an die tatsächliche Dimension seiner Schuld (die Aussagen Fejkiels tragen zu diesem Urteil nicht bei; sie liefern in den Augen des Gerichts keinen Beweis für eine Mordtat). Auch fünf weitere Angeklagte verurteilt es zu lebenslanger Haft. Drei SS-Männer spricht es aus Mangel an Beweisen frei. Über die übrigen, darunter die höchstrangigen Angeklagten, verhängt es zeitlich begrenzte Zuchthausstrafen – sie seien keine Überzeugungstäter gewesen, sondern hätten lediglich Befehle ausgeführt.

Justizhistorisch gilt der Prozess als Wendepunkt in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus, weil das Gericht offenlegte, wie das System Auschwitz überhaupt funktionierte – nicht aber, weil es die Täter endlich gerecht bestraft hätte.

III. Die 1970er Jahre: Justizverweigerung

Ab Dezember 1973 ermittelt das Landgericht Frankfurt gegen zwei SS-Angehörige, die in Auschwitz Dienst getan haben. Einer von ihnen ist der ehemalige Oberscharführer Willi Sawatzki. Die Staatsanwaltschaft wirft Sawatzki unter anderem vor, an der Rampe des Bahnsteigs im Lagerteil Birkenau darüber entschieden zu haben, welche eintreffenden Häftlinge unmittelbar in die Gaskammern geführt wurden. Zudem soll Sawatzki sich daran beteiligt haben, im Frühjahr 1944 Hunderte jüdische Kinder lebendig in Verbrennungsgruben zu treiben.

Einer der Überlebenden, die Sawatzkis Taten bezeugen sollen, ist Arie Fuks: Er hat bereits neunmal vor deutschen Juristen ausgesagt, unter anderem im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess. In Birkenau musste er als Zwangsarbeiter eines sogenannten Aufräumungskommandos die Habe ermordeter Häftlinge sortieren. Fuks lebt inzwischen in Israel, leidet an Herzproblemen und Depressionen. Er sieht sich nicht in der Lage, für eine erneute Befragung anzureisen. Fuks‘ Absage ist nicht die Einzige: Viele ausgewanderte Überlebende sind alt oder krank — oder schlicht nicht zu einer beschwerlichen Reise bereit, um einer Justiz zu assistieren, die nicht einmal das Ausmaß der Schuld ihrer einstigen Peiniger anerkennt.

Das Gericht nimmt Fuks‘ bisherige Aussagen dennoch zur Kenntnis. Wenn Sawatzki behauptet, er sei lediglich auf die Rampe gekommen, um aus dem Gepäck der ankommenden Häftlinge Lebensmittel herauszusuchen, so ist das unwahr

, hat Fuks etwa 1966 zu Protokoll gegeben. Auf der Rampe durfte niemals jemand aus dem Gepäck etwas herausnehmen.

An dem Bahnsteig, so Fuks‘ Aussage, habe Sawatzki Todesurteile verhängt, indem er Neuankömmlinge persönlich in zwei Reihen aufteilte: Wer links stand, wurde vergast. Von demselben Bahnsteig aus, sagte Fuks bei einer weite- ren Vernehmung aus, habe er mithelfen müssen, als SS-Männer die 400 Kinder in die Feuergrube zwangen. Fuks habe mit eigenen Augen gesehen, dass Sawatzki dabei gewesen sei.

Der Prozess dauert mehr als zwei Jahre, 130 Zeugen sagen gegen zwei Angeklagte aus. Doch für jeden einzelnen von ihnen findet das Gericht Gründe, warum ihre jeweilige Aussage nicht verlässlich sein könne. Es unterstellt, die Befragten könnten sich nach mehreren Jahrzehnten nicht mehr korrekt erinnern. Weichen die Aussagen verschiedener Überlebender zum gleichen Thema voneinander ab, schließt das Gericht daraus, diese Zeugen könnten generell keine zuverlässigen Angaben machen. Arie Fuks etwa hat Sawatzki als brutalen Schläger beschrieben, andere als eher ruhig. Das Gericht erwägt nicht einmal, dass der Angeklagte womöglich nicht immer in der Stimmung für Grausamkeit war. Stattdessen leitet es aus dieser und weiteren kleinen Unstimmigkeiten in Fuks‘ über sechs Jahre hinweg protokollierten Aussagen ab, ihm sei generell nicht zu vertrauen. Stimmen die Aussagen mehrerer Zeugen dagegen präzise überein, verdächtigen die Richter sie, sich abgesprochen, also die Wahrheit gebeugt zu haben.

Zum Entsetzen der Überlebenden spricht das Gericht Sawatzki am 26. Februar 1976 frei: aus Mangel an Beweisen. Die Tendenz, das systematische Morden von Auschwitz als Reihung gewöhnlicher Straftaten zu behandeln, hat sich ins Groteske gesteigert – und das ist kein Einzelfall: Wegen der unerfüllbaren Anforderungen an die Qualität von Zeugenaussagen enden viele weitere Prozesse mit Freisprüchen. Mitte der 1980er Jahre stellen die Gerichte die Verfolgung nationalsozialistischer Verbrechen für lange Zeit fast vollständig ein.

FLÜCHTIGE TÄTER

Auch außerhalb Deutschlands landeten NS-Täter vor Gericht. Am bekanntesten dürfte Israels Prozess gegen den »Schreibtischtäter« Adolf Eichmann sein. Der SS-Obersturmbannführer galt als einer der führenden Köpfe bei der Organisation des industriellen Massenmords. Dem Prozess vorausgegangen war

eine spektakuläre Entführungsaktion des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad. Eichmann, der sich nach dem Krieg nach Argentinien abgesetzt hatte, wurde 1960 in Buenos Aires gefasst.

Anfang 2011 wurde bekannt, dass der westdeutsche Auslandsgeheimdienst—der heutige BND—bereits 1952 Kenntnis vom Aufenthaltsort Eichmanns hatte.

IV. Epilog

Warum die Justiz sich in den 1970er Jahren beinahe demonstrativ weigerte, die Täter von Auschwitz zu bestrafen, ist nicht eindeutig geklärt. Dass die Richter mit den Angeklagten sympathisierten oder daran zweifelten, dass in Auschwitz über eine Million Menschen systematisch ermordet wurden, gilt als unwahrscheinlich. Die Historikerin Katharina Stengel, die die Prozesse erforscht hat, sieht eine »Mischung aus professioneller Sorgfalt, Überdruss und Ignoranz« am Werk: Die Juristen, so Stengel, hielten die Fortführung der Prozesse für unsinnig und wollten schlicht »nicht weiter mit diesen Dingen behelligt werden.«

Die Deutung, dass sich, wer als Angehöriger der SS oder als deren Gehilfe in Auschwitz war, mindestens durch stillschweigendes Dulden mitschuldig gemacht hat, erwog die Justiz erst in den 2000er Jahren, als sie erneut begann, Täter anzuklagen – wohl auch, weil die Deutschen inzwischen ein weitverbreitetes Bewusstsein für die Ungeheuerlichkeit des Holocaust entwickelt hatten. Viele der Verantwortlichen, die auf höherer Befehlsebene gewirkt hatten, waren inzwischen tot, verurteilt oder freigesprochen; das Hilfspersonal rückte in den Blick der Justiz, etwa Wachmänner oder Sekretärinnen. Jetzt genügte es, beim Betrieb eines Lagers mitgeholfen zu haben, um wegen Beihilfe zum Mord verurteilt zu werden. Und diese bloße Anwesenheit wiesen die Staatsanwaltschaften zumeist durch schriftliche Dokumente wie Dienstausweise oder Personalakten der SS nach.

Doch auch jetzt reisten Zeuginnen und Zeugen an, etwa aus Israel, den USA oder Kanada. Oft traten sie zugleich als Nebenkläger auf. Die Juristen begegneten ihnen mit mehr Aufmerksamkeit und Respekt als in früheren Prozessen, sie erhielten größeren Raum, ihre Geschichten zu erzählen. Auch mussten sie nun nicht mehr minutiös die Taten der Angeklagten beschreiben. Stattdessen sollten sie von dem Leid berichten, dass sie in den Lagern erfahren hatten, sollten bezeugen, dass es all das wirklich gegeben hat. Dass sie dabei waren. Dass die Erfahrung des Lebens im Konzentrationslager Folgen für ihr weiteres Leben hatte. Paradoxerweise wurde den Zeugen nun, da das juristische Gewicht ihrer Aussagen geringer war denn je, viel mehr Raum gewährt als in den großen Prozessen der Nachkriegsjahrzehnte.

Die Bequemlichkeit aber, in der sich die deutsche Justiz – und mit ihr große Teile der Gesellschaft – in den Jahrzehnten zuvor eingerichtet hatte, beschreibt wohl ein Buchtitel des Publizisten Ralph Giordano von 1987 am besten. Giordano beklagte, wie die Bundesrepublik »den großen Frieden mit den Tätern« schloss. Der Titel des Buchs: »Die zweite Schuld«.

Der Text basiert auf dem Buch »Die Überlebenden vor Gericht« von KATHARINA STENGEL, die nach ihrer Zeit am Leibniz-Institut für Jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow heute am Frankfurter Fritz Bauer Institut forscht. Für unser Onlinemagazin haben wir mit Stengel über ihre Forschung und deren Ergebnisse gesprochen. Und darüber, ob sie bei der Recherche manchmal Wut empfand. Das Interview finden Sie unter: https://t1p.de/75xc4