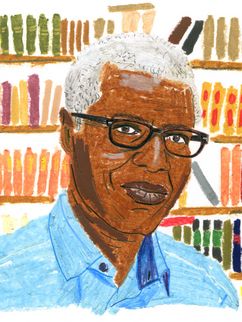

Abudi Bwana Msuo war eigentlich der Cousin meines Vaters, aber wir nannten ihn alle »Uncle Abudi«. Die Wörter mjomba oder ami, auf Swahili so viel wie »Bruder der Mutter« oder »Bruder des Vaters«, nutzten wir hingegen nie. Ich fragte mich immer, warum das so war.

Uncle Abudi stand für mich für die »gute alte Zeit« der Bajuni, der größten swahilisprachigen Bevölkerungsgruppe an der Küste Ostafrikas. Er war Bäcker und hatte wenig mit der europäischen Kultur und Sprache am Hut, die in Kenia durch die Kolonialisierung und den Tourismus schon damals weitverbreitet waren. Wenn ich an den wohligen Geruch des frisch gebackenen Brotes denke, der aus seinem Lehmofen auf die Hauptstraße der kleinen Inselstadt strömte, stimmt mich das noch immer nostalgisch.

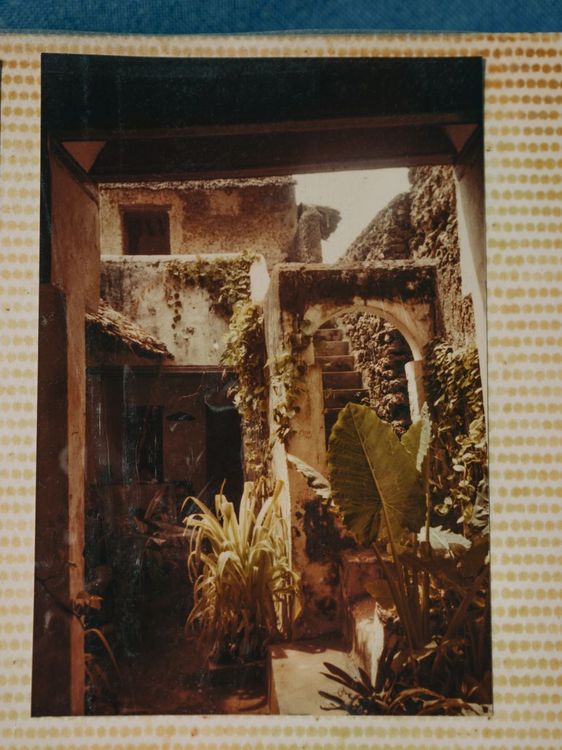

Es erweckt in mir den Schmerz über den Verlust all der intensiven Düfte der Insel Lamu, auf der ich meine Kindheit verbrachte: Ich erinnere mich an den Geruch der Betelblätter, die in den Ruinen zwischen den noch bewohnten 600 Jahre alten Korallensteinhäusern der Altstadt wuchsen; an den Geruch von unzähligen von Mangrovenpfählen, die – von ihrer Rinde befreit – entlang des Hafens aufeinander gestapelt lagen; an den Duft der Wildrosen und gelben Ylang-Ylang-Blüten, die die Nacht mit ihrem Duft umhüllten.

All dies hat sich lange verflüchtigt, ist für immer verschwunden.

Uncle Abudi war ein großer, schlanker Mann, der uns regelmäßig besuchte. Während er auf einem der Klappstühle meiner Mutter saß, betrachtete ich seine schmalen Hände und fragte mich, ob er jemals selbst von dem Brot aß, das er für andere backte. Ich erinnere mich, wie mein Vater sich darüber beschwerte, dass Uncle Abudi mehr Brot verschenke, als er verkaufe, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Uncle Abudi war aber nicht nur Bäcker. Er war auch ein islamischer Heiler, der sein Wissen über die Sterne und seine Tinkturen aus Kräutern und Sträuchern nutzte, um kranken Menschen zu helfen. Eine weitere Voraussetzung für den Beruf des islamischen Heilers ist ein tiefes Wissen über den Koran. Jede Koranstunde, in der der heilige Text vokalisiert wird, ist eine rituelle Praxis, die das Gedächtnis in den ausführenden Körper einschreibt, der notwendigerweise zu einem Ort des Wissens – einem kulturellen Korpus – wird. Uncle Abudi hatte eine ganzheitliche Ausbildung genossen, die Sinne, Vorstellungskraft und spirituelle Reflexion miteinander verknüpfte.

Normalerweise kam er freitags zu uns nach Hause, um der muslimischen Pflicht nachzukommen, Verwandte und Bekannte zu besuchen. Als er meinte, ich sei alt genug, begann er, mir bei diesen Besuchen die Geschichten unserer Vorfahren und Propheten zu erzählen. Bald konnte ich meinen »Onkel« jedoch nur noch in den Sommerferien besuchen, da meine Familie nach Berlin gezogen war. In meinem Kopf verband ich seine Geschichten über die Überfahrt unserer Vorfahren von den 60 Städten der arabischen Halbinsel zum afrikanischen Kontinent mit der biblischen Erzählung von Moses, der das Rote Meer durchquerte; ich hatte sie in der Sonntagsschule gehört, in die mich meine Mutter in Deutschland schickte.

Jahre später, während meines Magisterstudiums, plante ich meine erste Forschungsreise nach Ostafrika. Und Uncle Abudi stand ganz oben auf meiner Liste möglicher Gesprächspartner. In meiner Kindheit hatte er mir zum Beispiel vom Shujaha erzählt, dem Herrscher, Dichter und Sänger Fumo Liyongo, der in Ostafrika bis heute wie ein Held verehrt wird. Uncle Abudi dagegen schien wenig von ihm gehalten zu haben. Fumo Liyongo mrongo!

, hatte er einmal gesagt. Ein mehrdeutiger Satz, der bedeuten könnte, dass Fumo Liyongo unaufrichtig war oder seine Geschichte gar erlogen sein könnte. Ich wollte erfahren, wie Uncle Abudi zu dieser Einschätzung kam, doch es war zu spät: Er verließ unsere Welt eine Woche vor meiner Ankunft auf Lamu. Sein Tod war, als sei eine ganze Bibliothek niedergebrannt.

Ich weiß nicht mehr, wer mir zuerst von der Truhe erzählte, in der Uncle Abudi seine Schriften und die anderer Gelehrter aufbewahrte. Die meisten davon waren religiöse und astrologische Abhandlungen, die mit seinem Heilberuf verbunden waren. Nach der Trauerzeit fragte ich meine zwei Tanten, die eigentlich Uncle Abudis Nichten waren, mit denen er gelebt hatte, nach der Truhe. Eine von ihnen reagierte empört. Hatte ich zu viel gewollt? Die andere schien meinen Wunsch, Uncle Abudis Vermächtnis betrachten und begreifen zu wollen, zu verstehen. Sie führte mich in einen abgedunkelten Raum und sagte: Da ist sie, wenn du sie dir ansehen möchtest.

Aber ich verzichtete: Ich wollte die Gefühle der anderen Tante nicht weiter verletzen.

Einige Jahre später sprach im Traum eine sanfte und vertraute Stimme zu mir und forderte mich auf, in die Truhe zu schauen. Aber ich traute mich nicht – auch im Traum nicht. Ich schlug die Augen auf, nur um mich in dem kleinen Zimmer meines Studentenwohnheims in Bayreuth, weit entfernt von der Küste Kenias, wiederzufinden.

Was aus Uncle Abudis Truhe geworden ist, konnte ich nicht mehr herausfinden.

Dinge sind weit mehr als ihre physischen Eigenschaften. Was ein Ding ist, drückt sich auch durch Beziehungen zu anderen Dingen und Menschen aus. Und durch Erinnerungen. Welche Bedeutung hatte die Truhe für ihren Besitzer? Was bedeutete sie für diejenigen, die sie geerbt haben? Und was bedeutete die Truhe für mich, damals, als ich nach ihr fragte?

Uncle Abudi bewahrte seine wertvollen Manuskripte in seiner Truhe auf. Diese schriftlichen Artefakte waren ihrerseits ein Verwahrungsort für das praktische, performative, mündliche Wissen, das für seine Rolle als Heiler unerlässlich war. Wie können also Schriftlichkeit und Mündlichkeit Gegensätze bilden? Ein schriftlicher Text ist immer mit seiner mündlichen Form verwoben. Darüber hinaus vermitteln greifbare und nicht-greifbare Texte unterschiedliche Vorstellungen von Wissen und Verständnis über das Leben in der Welt. Der geschriebene Text ist offensichtlich, weil er die Zeit überdauert; aber ein mündlicher Text bleibt flüchtig und bewahrt emotionales und spirituelles Wissen durch Klang und Rhythmus in unserem Gedächtnis.

Darüber hinaus sind mündlich übermittelte und verkörperte Formen von Wissen, bei denen der Inhalt eines mündlichen Textes eng mit seiner Form verwoben ist, auch eine Möglichkeit, es vor Fälschung und sogenanntem Epistemizid zu schützen – der »Ermordung von Wissen«. Epistemizid beinhaltet auch die Vernichtung von Lebensweisen, von historischen Vergangenheiten und möglicher Zukunft. Dieser Wissensmord wurde von der imperialen Ordnung und der kolonialen Bildung verübt. Methoden, die die Besonderheiten von vorwiegend mündlichen Überlieferungen ergründen können, wurden hierbei unterdrückt. So etwa die matrizentrische Perspektive, die keine schriftlichen Überlieferungen, Dokumente oder Einzelautorenschaften verehrt, sondern Sinnlichkeit, Anonymität und Spiritualität anerkennt und das gesprochene Wort der Vorfahren als authentisches Wissen schätzt.

Unter der imperialen Ordnung wurden die Mündlichkeit und die mündliche Tradition verunglimpft und zum Schweigen gebracht. Und so beraubte die koloniale Form der Bildung viele Völker ihres Gedächtnisses, ihres Erfahrungswissens, das eben mündlich überliefert wurde.

Ein altes, an der Swahili-Küste beliebtes Lied singt genau von diesen Erlebnissen, die auch meine Erinnerung und Forschung prägen. Inhaltlich verweist das Lied auf Düfte. Auf den Verlust von Kunstfertigkeiten, womit es auf die Vergänglichkeit und Ungreifbarkeit der Dinge anspielt.

MEINE TRUHE

Meine Truhe aus der guten alten Zeit, * die ohne Verschluss.

Sie hat ein Schloss von innen * und dies ist ihr Schlüssel.

Wer hat sie unerlaubt geöffnet? * Derjenige hat die Füße

meiner Truhe zerbrochen.

Eine Truhe, die in der Vergangenheit geschaffen wurde * und

nicht eine aus moderner Produktion. *

Das Kunsthandwerk dieser besonderen Menschen, * nicht das

der Banyans von Mombasa. *

Mach kein Aufheben. * Ich habe viel Geld dafür bezahlt.

Refrain:

Ich bin heute mit meiner Taube hier.

Ich werde niemals einen Topf mit Essen kochen und es meinen

Schwiegereltern verweigern, davon zu essen.

Ich gehe nicht nach Arabien, ich bin heute bei meiner Taube.

Meine Truhe aus Kampferholz * ist stabil und fest.

Mit dem unverwechselbaren Duft der Fuu-Frucht, * wann immer

sie geöffnet wird.

Sie verströmt den Geruch von Nelken * und den von Rosen, die

nie in sie hineingelegt wurden.

Alle geschickten Handwerker der früheren Tage * existieren

heute nicht mehr. *

Selbst die, die übrig geblieben sind, sind nun gestorben, *

man sieht sie nicht mehr. *

Was übriggeblieben ist, ist wertlos. * Ich habe solche Kunst-

fertigkeit nicht wieder gesehen.

JASMIN MAHAZI ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Zentrum Moderner Orient. Ihr Text stammt aus der Ausstellung »Verpasste Begegnungen: Geschichten aus dem Notizbuch des Forschenden« des ZMO. Alle Beiträge, auch den von Mahazi (inklusive des von ihrem Vater eingesungenen Lieds), finden Sie hier als Audios.