LEIBNIZ Wir befinden uns im Futurium in Berlin. Herr Brandt, warum braucht Zukunft einen Ort?

STEFAN BRANDT Zukunft ist etwas Flüchtiges, sie lässt sich nicht festschreiben. Sie braucht aber Orte, die als »Möglichkeitsräume« wirken: Deswegen bezeichnen wir das Futurium als Haus der Zukünfte, nicht nur einer Zukunft. Wir stellen hier keine Prognosen über die nächsten Jahrzehnte an, sondern möchten Menschen ermutigen, sich in Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen mit Zukunftsentwürfen auseinanderzusetzen.

Unsere Gesellschaft scheint der Zukunft oft eher pessimistisch entgegenzublicken.

BRANDT Wir betonen hingegen: Menschen können Zukunft gestalten. Das heißt nicht, dass alles automatisch gut wird, das ist ein großer Unterschied! Es gibt Chancen und Risiken, aber wir haben es letztendlich in der Hand. Schauen wir auf Greta Thunberg: Vor ein paar Jahren kannte niemand diese Schülerin aus Schweden, heute sind ihre Aktionen und die Fridays for Future-Bewegung weltweit bekannt. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie groß der individuelle Handlungsspielraum werden kann.

Herr Schulz, Sie haben sich als Politiker wiederholt für Orte wie diesen eingesetzt, darunter nicht zuletzt die acht Leibniz- Forschungsmuseen. Warum?

SWEN SCHULZ Wenn wir gesellschaftliche Einbindung und Unterstützung für die Wissenschaft organisieren wollen, brauchen wir genau solche Orte. So viele davon haben wir nicht. In Berlin, der Stadt, in der ich lebe, ist gerade das Museum für Naturkunde ein Ort, an dem Wissenschaft erlebbar wird.

Im vergangenen Jahr bewilligte der Bundestag stolze 660 Millionen Euro für die Entwicklung des Hauses, die Leibniz-Forschungsmuseen werden aktuell im Rahmen eines Aktionsplans gefördert. Welche Hoffnungen verbinden Sie mit solchen Investitionen?

SCHULZ Als Politiker erlebe ich immer wieder, dass Menschen mit wissenschaftlichen Fragen nicht richtig etwas anfangen können. Sie fragen: Wofür ist das gut? In einer Demokratie ist es entscheidend, herauszustellen, warum Wissenschaft wichtig für uns ist und warum man sie fördern sollte. Das kriegen wir leichter hin, wenn sie nicht im Elfenbeinturm stattfindet. Forschung und Wissenschaft müssen im ständigen Dialog mit der Gesellschaft sein.

Wie gelingt Ihnen das im Deutschen Schifffahrtsmuseum, Frau Kleingärtner?

SUNHILD KLEINGÄRTNER Im Dialog waren wir in gewisser Weise schon immer. Früher fand er direkt an den Vitrinen statt: Eine ältere Generation, die meist noch selbst zur See gefahren ist, hat den Enkeln bei uns erklärt, wie Schiffe funktionieren. Heute versuchen wir als Forschungsmuseum, eine Welt der großen Zusammenhänge zu zeigen und jedem Einzelnen die Möglichkeit zu bieten, auch das eigene Verhalten zu reflektieren. Im Deutschen Schifffahrtsmuseum wollen wir ein breites Publikum dafür gewinnen, zu erkennen: Das Meer geht uns alle an.

Was haben Schifffahrt und Meere denn mit unser aller Leben zu tun?

KLEINGÄRTNER Die Meere wurden lange Zeit als Müllkippe betrachtet. Alles, was man an Land nicht mehr brauchte, wurde dort versenkt. Erst mit dem Paradigmenwechsel in den 1980er Jahren hat sich unsere Haltung gegenüber der Um-welt verändert. Mittlerweile weiß man, wie sehr die Biodiversität unter menschlichen Eingriffen leidet. Ein Beispiel, mit dem wir uns beschäftigen, sind Schiffswracks aus den zwei Weltkriegen, die bis heute in der Nordsee liegen, beladen mit Munition. Wir erforschen sie — und ihre toxischen Aus-wirkungen. Aus den Wracks tritt Sprengstoff aus dem vergangenen Jahrhundert aus und landet über die Nahrungskette auf unserem Speiseteller. Das Thema ist auch politisch brisant, weil enorme Kosten und Folgeschäden entstehen.

Wie sensibilisieren Sie die Öffentlichkeit für solche explosiven Themen?

KLEINGÄRTNER Wir fahren mit einem Ausstellungsmobil quer durch Europa, von Brüssel bis nach Berlin. Wir bringen die Wanderausstellung zu den Schiffswracks in die Gesellschaften, um auch vor Ort in den Dialog zu treten. Generell wollen wir die Forschung so lebendig wie möglich darstellen, etwa durch begleitende Apps oder Diskussionen zur Ausstellung.

Müssen Ihre Häuser Debatten über Wandel gerade in solchen Zeiten aktiver mitgestalten? Wen können Sie dabei realistisch erreichen?

BRANDT Unser Anspruch ist es, auch Menschen zu erreichen, die skeptisch sind, die zweifeln. Deshalb dürfen wir nicht in eine Falle gehen: Preaching to the already converted — also ein Programm für eine von vorneherein festgelegte Blase zu erstellen. Auch Menschen, die beispielsweise den Kampf gegen den Klimawandel nicht aktiv unterstützen, sind im Futurium willkommen.

SCHULZ Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Die Frage ist, wie der Dialog organisiert wird. Belehre ich die Bürgerinnen und Bürger von oben herab und sage ihnen, wie es zu sein hat, oder trete ich tatsächlich in ein Gespräch auf Basis von gewonnenen Erkenntnissen? Der Dialog sollte auf Augenhöhe stattfinden.

Wie geht man dabei mit einem sich verändernden Erkenntnisstand um?

BRANDT Die Corona-Pandemie zeigt doch, dass Forschung sich notgedrungen immer wieder revidieren und eigene Hypothesen infrage stellen muss. Kluge und gute Forscher thematisieren das.

SCHULZ Wenn ich einigen Wissenschaftlern zuhöre, habe ich allerdings schon manchmal das Gefühl, dass sie allzu genau wissen, was wir Politiker machen sollen und wie sich die Bürgerinnen und Bürger verhalten müssen. Da werde ich ein bisschen nervös.

Inwiefern?

SCHULZ Wir sind eine demokratische Gesellschaft und keine Expertokratie. Als Politiker und auch als Bürger lasse ich mir ungern von Wissenschaftlern erklären, wie ich zum Beispiel mein Auto zukünftig zu bewegen habe. Das muss in einem Gespräch entwickelt werden, im kritischen Austausch. Wir müssen offen sein für die Erkenntnisse der Wissenschaft, aber für politische wie private Entscheidungen sind nicht Wissenschaftler zuständig. Sie müssen akzeptieren, dass die Gesellschaft manchmal andere Wege geht als die vermeintlich richtigen.

Was erwarten Sie vom Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik?

SCHULZ Ohne die Wissenschaft gäbe es viele Auseinandersetzungen und letztlich Entscheidungen nicht. Und doch gibt es diesen Punkt, an dem die Wissenschaft akzeptieren muss, dass demokratisch eine Entscheidung getroffen oder auch nicht getroffen wurde. Das kann man persönlich für fatal halten, aber das ist eben nur eine Position unter vielen Millionen Staatsbürgern. Dann hilft nur, was auch ich mir als Parlamentarier sagen muss, wenn ich in einer Sachfrage meine Position nicht durchsetzen konnte: weiter machen, die Schwächen in der eigenen Argumentation suchen und das nächste Mal überzeugender sein, anstatt die Dummheit der anderen zu beklagen.

BRANDT Ja, und es gehört auch zum Prinzip der Ehrlichkeit, zu sagen: Forschung kann jahrzehntelang vergeblich in eine Richtung gehen und später eine ganz andere Bedeutung gewinnen, als man ursprünglich gedacht hat. Im Futurium ist unsere Expertise letztlich Wissenschaftskommunikation. Es geht darum, diese Dinge ganz offen zu artikulieren.

Wie treten Sie Skeptikern entgegen?

BRANDT Eine skeptische Haltung nehmen wir ernst und arbeiten damit. Zu unserem ersten Geburtstag hat ein Kabarettist ein Best-of negativer Feedbacks in ein Bühnenprogramm gebracht und es vorgetragen.

KLEINGÄRTNER Eine schöne Idee!

BRANDT Es gab konstruktive, aber auch ein paar absurde Punkte. Das gehört dazu. Mit diesem offenen und uns selbst nicht zu wichtig nehmenden Ansatz gewinnen wir relativ viele Menschen. Viele erachten das Thema Nachhaltigkeit als zentral, andere fragen, warum das Futurium »grüne Propaganda« mache. Daran sieht man, dass wir einen relativ breiten Querschnitt der Bevölkerung erreichen.

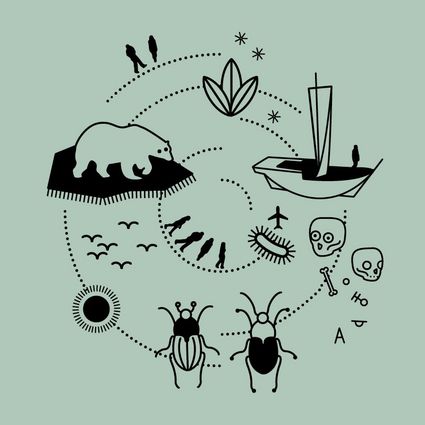

EINE WELT IN BEWEGUNG

Der moderne Mensch ist äußerst mobil, fährt Auto, wechselt den Wohnort, fliegt um den Globus. Auch Tiere und Pflanzen erschließen sich neue Lebensräume, Krankheitserreger verbreiten sich über Ländergrenzen hinweg. So entstehen permanent neue Ökosysteme und Natur(en). Kurz: Praktisch nichts um uns herum steht still. Mit ihrem zweiten gemeinsamen Aktionsplan widmen sich die acht Leibniz- Forschungsmuseen in den kommenden zwei Jahren daher einer bewegten Welt. Es geht um zentrale Fragen der Gegenwart und Zukunft: Wie werden wir uns fortbewegen? Was können wir gegen den Klimawandel tun? Wer wird wohin migrieren? Wie hängen Kultur und Natur zusammen? Mehr Informationen finden Sie unter: www.leibniz-forschungsmuseen.de.

Stichwort: Partizipation. Wie kann man Besucher stärker integrieren? Oder gar zu Forscherinnen und Forschern machen?

BRANDT Partizipation ist ein weites Feld. Sie kann ganz niedrigschwellig beginnen. Wir haben dafür einen »Wünschespeicher«: Besucherinnen und Besucher können dort ihre Wünsche für die Zukunft eingeben, die direkt ausgewertet werden. Über 150.000 haben wir bereits gesammelt. Partizipation kann außerdem bedeuten, an der Entwicklung unserer Ausstellungsinhalte mitzuarbeiten. Natürlich muss nicht jeder gleich zum Forscher werden. Wir sollten nur anerkennen, dass es unterschiedliche Partizipationsbedürfnisse gibt und sie durch entsprechende Angebote adressieren.

KLEINGÄRTNER Mir ist es wichtig, zwischen Partizipation im Allgemeinen und bürgerbeteiligter Wissenschaft, Citizen Science, im Speziellen zu unterscheiden. Ein Beispiel für Citizen Science: Bei archäologischen Forschungsprojekten sind mitunter Amateure beteiligt, die für uns Archäologen übers Feld gehen und die Qualifikation haben, archäologische Funde zweifelsfrei zu erkennen. Die Erhebung wissenschaftlicher Daten bleibt so qualitätsgesichert.

Und was verstehen Sie unter Partizipation?

KLEINGÄRTNER Partizipation bedeutet, Bürgerinnen und Bürger ohne ihr spezifisches Wissen oder mit ihrem individuellen Wissen zu beteiligen. Zum Beispiel über Zeitzeugenwissen. Das ist oftmals sehr subjektiv geprägt und unterscheidet sich damit von objektiv überprüfbarem akademischen Wissen.

SCHULZ In der Politik gehen wir davon aus, dass alle Bürgerinnen und Bürger partizipieren können. Sicherlich, in unterschiedlichem Maße. Je nach Zeit, Bedarf oder Kapazitäten des Einzelnen. Wir dürfen jedenfalls nicht sagen: Du hast von Politik keine Ahnung! Am Ende kommen wir nur weiter, wenn wir gemeinsam Lösungen entwickeln. Auch in der Politik wünsche ich mir andere Beteiligungsformate, mehr Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern. Alle vier Jahre wird gewählt, es gibt die Möglichkeit, zu demonstrieren. Aber es gibt zu wenig Partizipation im Sinne eines anhaltenden, gemeinsamen Dialogs. Orte wie Forschungsmuseen oder das Futurium sind durchaus dafür geeignet, einen von Erkenntnis geleiteten Prozess zu initiieren und große Fragen der Zukunft wie Klima, Mobilität und Arbeit zu gestalten.

Museen könnten also demokratische Begegnungstätten werden?

KLEINGÄRTNER Forschungsmuseen stehen mitten in der Gesellschaft. Im Grunde muss es, wie Gottfried Wilhelm Leibniz gesagt hat, um die beste aller möglichen Welten gehen. Und somit auch um die beste aller möglichen Gestaltungsformen für eine aufgeklärte demokratische Gesellschaft.

Die Konsequenz daraus?

KLEINGÄRTNER Wir arbeiten daran, wie man in unseren Häusern politische Meinungsbildung durch verschiedene Dialog-formate vertiefen kann, ganz im Interesse der Gestaltung unserer Welt: Das heißt, Meinungsbildung und soziale Debattenkultur finden nicht losgelöst von Fakten statt. Sondern an einem Ort, der für geprüftes, qualitätsgesichertes, weil forschungsgeleitetes Wissen steht. Forschungsmuseen sind vertrauensvolle Orte, die keine Vorbelastungen oder Vorprägung mitbringen. Sonst könnte man für Diskurse mit Bürgerbeteiligung ja auch einfach eine Sporthalle anmieten.

BRANDT Wenn man das weiterdenkt: Es gibt so viele Museen in Deutschland, hier liegt ein großes Potenzial, noch stärker als Orte gesellschaftlicher Debatte aufzutreten. Sie können ein Spektrum an Emotionen, Irritation und Neugier freisetzen, neue Gedanken und Zukunftsvisionen entstehen lassen – die dann vielleicht zu Hause weiterdiskutiert werden.

Müssen Sie als Institutionen auch selbst politischer auftreten?

KLEINGÄRTNER Die Nähe zur Politik darf meines Erachtens nicht zu weit gehen. Wissenschaft muss unabhängig bleiben. Als Museen dürfen wir aus meiner Sicht nicht im Sinne einer eigenen politischen Agenda und Position agieren. Ich glaube aber schon, dass wir stärker an aktuelle Diskurse heranrücken können.

Wie könnte das aussehen?

KLEINGÄRTNER Das sieht man etwa am Beispiel der Leibniz-Forschungsmuseen mit ihrem kultur- und naturhistorischen Erbe sehr schön. In den Naturkundemuseen geht man zum Beispiel in die Zeit der Dinosaurier zurück, um über Klimawandel und Biodiversität ins Gespräch zu kommen. Man reflektiert: Können wir vor dem Hintergrund heutiger Erkenntnisse wirklich zulassen, dass bestimmte Spezies aussterben und systemisch funktionierende Zusammenhänge durch die Einschleppung fremder Arten zerstört werden? Wie sieht verantwortungsvolles Handeln aus? Die Auseinandersetzung mit der Welt im Spannungsfeld zwischen individuellem Wissen und übergeordneten Ansätzen – Forschungsmuseen können ganz stark dazu beitragen.