»For Lisa.« Es sind zwei simple Worte, sie stehen unscheinbar auf dem weißen Blatt am Beginn der Doktorarbeit und finden sich in ähnlicher Form auf dem Deckblatt der Habilitationsschrift wieder: »Dedicated to my sister.« Nun sind Widmungen in wissenschaftlichen Arbeiten üblich — viele Forscher bedanken sich bei Eltern, Partnern, Kindern. Dass die Autorin beider Arbeiten an diese Stellen ihrer wissenschaftlichen Arbeiten den Namen ihrer jüngeren Schwester geschrieben hat, ist trotzdem etwas Besonderes. Weil die Forscherin Laura De Laporte ohne ihre Schwester Lisa vermutlich nie geworden wäre, was sie heute ist: eine der erfolgreichsten Wissenschaftlerinnen ihres Fachgebiets.

Die 38 Jahre alte Belgierin ist eine der Leiterinnen des DWI —Leibniz-Institut für Interaktive Materialien. Rund 20 Promovierende und Studierende arbeiten mit ihr. De Laporte hat in den USA und in der Schweiz geforscht, wird auf Kongresse in die USA, nach Südkorea und Australien eingeladen. Ihre Ergebnisse sind in renommierten wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen. Mehrere Patente laufen auf ihren Namen.

Ihre Schwester, erinnert sie sich, war auf solche Schritte immer stolz. »Sie hat sich so für mich gefreut.« De Laporte — die langen, blonden Haare zum Zopf geknotet, darunter ein schmales, freundliches Gesicht — lächelt, wenn sie davon erzählt. Kurz nach Beginn des neuen Semesters steht sie im modernen Institutsgebäude mit seinen großen Fenstern, unzähligen Laboren und Gemeinschaftsräumen.

Hier hat sie ihr Büro, seit sie im vergangenen Jahr zur Professorin berufen wurde — und hier gehört zur festen Einrichtung ein Foto: Zu sehen ist eine dunkelhaarige Frau um die 36, sie strahlt. Der Rahmen mit Lisas Bild steht im Regal, das De Laporte im Rücken hat, wenn sie am Schreibtisch sitzt. »Lisa stand immer hinter mir. Auch hier weiß ich, sie steht hinter mir«, sagt sie und sieht vergnügt aus ob des Wortspiels, das ihr im manchmal noch fremden Deutsch gelungen ist.

Aber auch ein wenig melancholisch wirkt sie. Denn dass De Laporte hier sitzt, auf einem einflussreichen Posten in einem renommierten Institut, hat nicht nur mit Lisas Unterstützung zu tun. Sondern auch mit ihrer Familiengeschichte.

Laura De Laporte ist 17 Monate alt, als ihre Mutter eine Schwester zur Welt bringt. Direkt nach der Geburt stellt sich heraus: Lisas Rückenmark ist an einer Stelle unterbrochen — eine Fehlbildung namens Spina Bifida, die heute nur noch etwa jedes tausendste Neugeborene trifft, weil die meisten Frauen der westlichen Welt während der Schwangerschaft Folsäure einnehmen.

In den 1970er Jahren ist dieses Mittel nicht so verbreitet. Lisa kann ihre Arme bewegen und ihren Oberkörper. Aber gehen, springen, irgendwann alleine auf Toilette gehen, wie ihre Geschwister es tun, wird Lisa nie können. Was das in der Praxis bedeutet, ist noch 30 Jahre später auf Laura De Laportes Computer zu sehen. Die Familie hat vor Kurzem ein Fotobuch zusammengestellt, deshalb ist sie mit einem Klick bei den Bildern.

Auf Schwarz-Weiß-Fotos spielen die beiden Schwestern im Sandkasten. Laura sitzt. Lisa liegt. Auf einem Bild, das beide auf der Wippe zeigt, sitzt Laura hinten und hält Lisa fest umarmt, damit sie nicht runterfällt. »Damals war das für mich irgendwie normal«, sagt De Laporte. Natürlich sei ihr klar gewesen, dass ihre Schwester manche Dinge nicht kann und die Pflegerin braucht, die täglich kommt, dass sie oft ins Krankenhaus muss und ihr Familienleben anders ist als bei anderen. »Ich habe schnell ein Verantwortungsbewusstsein ihr gegenüber entwickelt.«

Aber welche Einschränkungen Lisa erdulden muss, begreift Laura erst, als sie älter werden. Als sie und Lisa nicht mehr auf die gleiche Schule gehen, als sie und ihre andere Schwester, Judith, fürs Studium die Stadt verlassen, heiraten und Kinder kriegen.

Vielleicht liegt es an Lisas häufigen Krankenhausaufenthalten, vielleicht an der Familie — der Vater ist Bioingenieur, die Mutter Chemikerin: Laura De Laporte interessiert sich früh für Medizin. »Aber ich war nie gut im Auswendiglernen«, erinnert sie sich, »und mehr an Wissenschaft und Mathe interessiert.«

Von ihrer Heimat, einem kleinen Ort namens De Pinte, zieht sie nach Gent, um Chemieingenieurwesen zu studieren. »Aber das war richtig harte Petrochemie«, sagt sie. De Laporte sucht sich stattdessen Vorlesungen zu Biomedical Engineering, einer Fachrichtung, in der Technologien und Materialien für medizinische Geräte, Therapien und Analysen entwickelt werden und die damals langsam an die europäischen Universitäten kommt.

An den Moment, in dem aus vager Neugier ein konkreter Plan wird, kann De Laporte sich bis heute erinnern. Sie sitzt in einer Vorlesung über Polymere, als der Professor Etienne Schacht das Tissue Engineering erwähnt. De Laporte hat den Begriff nie gehört, aber als sie begreift, was das sein könnte, »da hat es ‚klick‘ gemacht. Ich fand das interessant und einfach cool.«

Die ursprüngliche Idee des Tissue Engineering, entwickelt in den 1980er Jahren, bestand darin, Zellen von Patienten in Bioreaktoren oder im Körper auf einer Art Gerüst wachsen zu lassen, um damit Organe oder einzelne Gewebe zu ersetzen oder zu heilen.

Heute werden diese Methoden zum Beispiel genutzt, um Haut zu generieren, auf der dann pharmazeutische Produkte getestet werden können. Und auch die Idee, Gewebe im oder außerhalb des Körpers wachsen zu lassen, um kaputte Strukturen zu ersetzen, besteht nach wie vor.

Laura denkt nicht direkt an ihre Schwester, als sie beschließt, in diese Richtung zu forschen. Aber sie hat eine Ahnung, dass das Thema für Menschen mit Lisas Beschwerden interessant sein könnte. Weil es dort ein Labor für Tissue Engineering gibt, geht sie nach dem Master in die USA, an die Northwestern University in Chicago.

»Zufällig bin ich im Bereich für Rückenmarksgeneration gelandet.« De Laporte muss kurz lachen. An Zufälle glaubt auch sie in diesem Fall nur bedingt, eher war es ein zielstrebiger Weg. »Meine Schwester war immer eine große Motivation für mich. Ich habe immer gedacht: Ich habe all diese Möglichkeiten, sie nicht, jetzt muss ich die nutzen.«

In den USA erhält sie unerwartete Hilfe: Die Stiftung des einstigen Superman-Darstellers Christopher Reeve, der nach einem Unfall die letzten neun Jahre seines Lebens querschnittsgelähmt war, bevor er 2004 starb, hat in Kalifornien ein Programm zur Operation von Labortieren finanziert. De Laporte trainiert dort einige Zeit, bringt die Technik nach Chicago, baut einen kleinen Operationsraum auf und macht ihren PhD.

Danach geht sie in die Schweiz, ein Professor hat dort ein Hydrogel entwickelt, das sie interessiert. Ein kleiner Schritt von vielen, bis sich die Hauptidee herauskristallisiert. Mit dieser Idee kommt sie 2013 nach Aachen ans Leibniz-Institut für Interaktive Materialien, wo sie sich 2017 bei DWI-Direktor Martin Möller habilitiert — und seitdem fast jeden Tag und sehr viele Nächte daran arbeitet: am Anisogel.

»Es ist eigentlich ganz einfach«, sagt Laura De Laporte. So einfach, dass sie sich manchmal wundere, dass niemand anders darauf gekommen sei. Es ist ein kühler Abend im Frühjahr 2019, De Laporte hat in ein französisches Lokal im Düsseldorfer Stadtteil Meerbusch gebeten, nicht weit von ihrem Zuhause, um nach einem langen Tag noch eine Stunde über ihre Forschung zu sprechen. De Laporte hatte heute Termine mit Doktoranden, ist dafür mehr als zwei Stunden mit dem Auto gependelt, hat ihre Kinder in die Schule gebracht und abends ins Bett.

Normalerweise sitzt sie um diese Zeit, rund 21 Uhr, wieder am Schreibtisch. Heute versucht sie, das, was sie in mehr als zehn Jahren entwickelt hat, so zu erklären, dass es ein Laie versteht. »Manchmal ist es besser, das aufzuzeichnen«, sagt sie, und malt mit einem Kugelschreiber ein Oval aufs Papier. Hinter dem Anisogel steht die Erkenntnis aus den 1980er Jahren, dass Nerven selbst im Rückenmark nachwachsen können, wenn man sie richtig stimuliert.

Theoretisch könnte man in eine durch Verletzung entstandene Lücke also Material einsetzen, das die Nerven zusammenwachsen lässt. Doch hier fangen die Probleme an: Das Material muss flüssig sein, weil hartes Material nur eingesetzt werden kann, indem man das Rückenmark verletzt, was den Schaden weiter vergrößern könnte. Stimuliert man die Nerven einfach nur, wuchern sie in unterschiedlichste Richtungen, statt den Spinalkanal entlang zu wachsen.

»Hier setzt meine Forschung an.« De Laporte hat sich einen Umweg ausgedacht: Das Anisogel ist eine Flüssigkeit, die man bei einer Verletzung injizieren kann. Es ist ein Hydrogel aus einer Polymer- oder Proteinlösung, die sich verfestigt. Innerhalb der Flüssigkeit schwimmen sogenannte Microgelsin Form kleiner Stäbchen — Materialien, die die Nerven zum Wachsen anregen können. Zusätzlich stecken in den nur Mikrometer großen Stäbchen magnetische Nanopartikel. Injiziert man das Gel und bewegt einen Magneten um die Stelle, richten sich die Stäbchen nach ihm aus. Weil gleichzeitig der Verfestigungsprozess beginnt, ist den Nerven, die sich durch die Stimulatoren neu bilden, eine Richtung vorgegeben.

»Die Idee war einfach. Das wirklich hinzukriegen nicht«, sagt De Laporte, legt den Stift ab und lacht. »Obwohl ich sehr gute Doktoranden habe, haben wir erst nach drei Jahren die ersten Publikationen geschafft.«

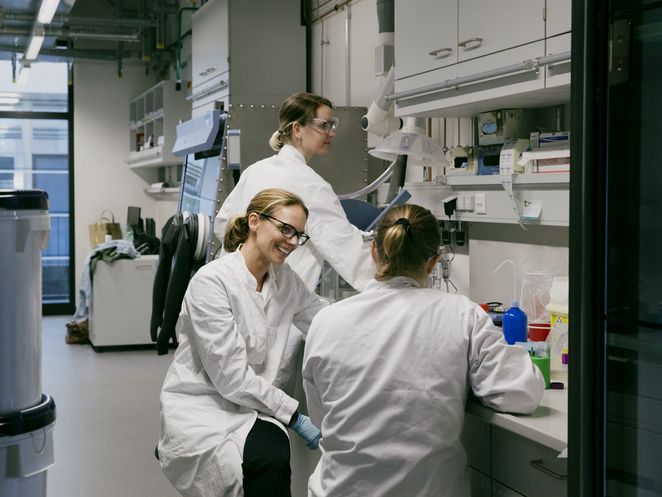

Trotzdem war die Idee gut genug, um nicht nur ihre Doktoranden zu überzeugen. 2015 hat sie einen ERC Starting Grant erhalten: 1,5 Millionen Euro Fördergeld über fünf Jahre. »Das macht hier so einiges möglich«, sagt sie. Sie führt durch das Gebäude auf dem Aachener Campus, wo sie auch ihr Büro hat. Millionenteure Mikroskope, Doktoranden, die vor bunten Charts sitzen, dazu Sterilisatoren, Trichtergläser für Versuche und viele weiße Kittel.

Gerade ist eine Übergangsphase: Das Konzept für das Anisogel ist fertig, nun muss es im Tiermodell geprüft werden, die Genehmigungsphase für die Versuche läuft. Erst, wenn das Anisogel Ratten mit Rückenmarksverletzung injiziert wird, werden De Laporte und ihr Team wissen, ob ihre Idee funktioniert. Zwölf Wochen nach der Injektion des Anisogels, schätzt sie, wird sich zeigen, ob die Tiere ihre Beine trotz Verletzung wieder bewegen können. Und viele Jahre mehr werden vergehen, bis das Projekt bei Menschen zur Anwendung kommen könnte.

»Wenn ich das in 20 Jahren erreiche, bin ich froh«, sagt Laura De Laporte. »Ich wusste immer, was ich auch mache, es wird nie meiner Schwester helfen. Dafür würde die Zeit nicht reichen.« Während Laura in den vergangenen 20 Jahren Karriere gemacht hat, ging es ihrer Schwester schlechter. Die Krankheit wurde schlimmer, sie musste operiert werden, hatte Infektionen.

Für De Laporte war das nicht leicht: Ihr selbst ging es gut, sie war oft weg von zuhause. Während Lisas Ehemann, die jüngste Schwester und die Eltern sich kümmerten, hatte sie manchmal ein schlechtes Gewissen. Ihre Schwester aber war stolz auf Lauras Erfolge. Und Laura war stolz zu sehen, wie Lisa das Leben so eigenständig wie möglich angeht.

»Sie hat mich immer so unterstützt«, sagt sie. Ihre Stimme wird leiser, der Blick ernst. Seit vergangenem Sommer ist es endgültig zu spät, Lisa zu helfen. Lauras Schwester ist im Juni 2018 an Blasenkrebs gestorben. »Ich kann das noch immer nicht begreifen.« Für ihre Arbeit ist das nicht weniger, sondern mehr Motivation.

Vielleicht kann durch das Anisogel niemand wieder komplett laufen. Aber manchmal sind kleine Funktionen wichtig. »Wenn jemand mit einer Nackenverletzung wieder einen Finger bewegen und damit einen Computer bedienen kann, ist das ein ganz anderes Maß an Freiheit. So ist das mit vielen kleinen Dingen.« Auch das hat sie von ihrer jüngeren Schwester gelernt.