Alle Artikel

Unter Frauen

Seit 10 Jahren bringt das Leibniz-Mentoring Frauen aus der Wissenschaft zusammen. Fünf Tandems berichten.

Among Women

The Leibniz Mentoring programme has been bringing women in research together for 10 years. Five mentoring tandems report.

Braucht Deutschland die Vier-Tage-Woche?

Der Ökonom Marcel Fratzscher findet: Wirtschaft und Politik sollten sich für neue Arbeitsmodelle öffnen.

Die Geschichte der »gewerbsmäßigen Unzucht«

Sexarbeit ist in Deutschland erst seit 2002 als Beruf anerkannt. Die Historikerin Annalisa Martin hat erforscht, unter welchen Schwierigkeiten die Frauen in dem Graubereich davor arbeiteten.

Psychische Gesundheit, ein Menschenrecht

Einen großen Teil seines Erwachsenenlebens verbringt der Mensch mit der Arbeit. Immer häufiger erweisen sich Büros, Werkstätten und Co. als Quell für psychische Erkrankungen. Höchste Zeit, darüber zu reden.

Mental health, a human right

A large part of our adult lives we spend working. But more and more often, everyday life in the office, workshop or library is proving to be a source of mental illness. About time we started talking about it!

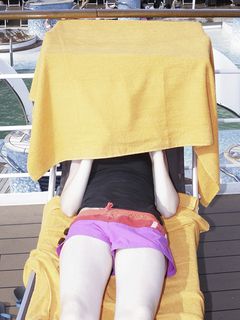

Champagner an Deck, Knochenarbeit im Maschinenraum

Die Kulturwissenschaftlerin Katharina Bothe erforscht soziale Ungleichheit auf Kreuzfahrtschiffen.

Kein Traumschiff

Hinter der Fassade von Kreuzfahrtschiffen verbirgt sich eine Arbeitswelt, von der die meisten Passagiere lieber nichts wissen wollen. Die Kulturwissenschaftlerin Katharina Bothe erforscht sie in Archiven und an Bord.

Neue Platte

Sie ist das größte Relikt der DDR: 1990 lebte in Ostdeutschland jeder Vierte in der »Platte«. Nach der Wende oft abgehängt und rückgebaut, erwachen die Viertel seit 2015 zu neuem Leben. Eine kleine Geschichte der großen Wohnsiedlungen.

Nassforschen

Sie paddeln zur Arbeit und fahren Törns im Team: Menschen aus Leibniz-Instituten erzählen vom Arbeiten und Leben am Wasser.

Nassforschen

Sie fahren mit dem Kanu ins Büro und führen Meetings am Seeufer durch: Menschen aus Leibniz-Instituten erzählen vom Arbeiten und Leben am Wasser.

Machtfrage

Wie Chefinnen und Chefs handeln, hat auch damit zu tun, wie sie ihre Macht wahrnehmen. Ein Gespräch mit Psychologin Annika Scholl über Verantwortungsbewusstsein in Zeiten der Distanz.

Wie bleiben wir in Bewegung?

Im Epilog verkehren wir den Schwerpunkt »Bewegung« in sein Gegenteil. Dieses Mal ergründet Stephan Getzmann, warum wir auch im Alter nicht unbeweglich und regungslos werden müssen.

Vertrauensfrage

Wie wir Krisen wahrnehmen, hängt auch von unserem Vertrauen in das Verhalten der anderen ab. Das gilt in der Corona-Pandemie mehr denn je.

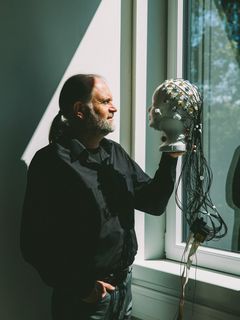

»Wir müssen keine Angst haben«

Matthias Kleiner, Hubertus Heil und Wilhelm Bauer über den Einzug der Künstlichen Intelligenz in die Arbeitswelt.

(K)ein Stück vom Kuchen?

In unserer Rubrik »Pro und Contra« diskutieren dieses Mal Wolfgang Strengmann-Kuhn und Andreas Peichl. Ihr Thema: das Grundeinkommen.

Die Arbeit der Natur

Die Natur arbeitet uns auf vielfältige Weise zu. Fünf Leibniz-Institute haben uns Beispiele für »Ökosystemdienstleistungen« genannt.

Fleißige Materialien

In Aachen entwickeln Wissenschaftler die Kollegen der Zukunft. Der Natur nachempfundene Materialien sollen die Arbeit von Zellen und organischen Stoffen übernehmen. Ein Laborbesuch.

»Im Zentrum steht der Sinn«

Was ist Arbeit uns wert? Wir haben Tanja Wielgoss von der Berliner Stadtreinigung gefragt. Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung kommentiert.

Kiezgeschichte

Früher waren Friedrichshain und Kreuzberg bitterarme Arbeiterbezirke — heute sind sie Szeneviertel mit steigenden Mietpreisen. Hanno Hochmuth hat den Wandel rekonstruiert.