Alle Artikel

Wie funktioniert unser Mikrobiom?

Wieso haben Menschen eigentlich derart viele Bakterien im Darm – und wie pflegt man die Bakterien-WG so, dass unser Körper profitiert? Lisa Budzinski vom Deutschen Rheuma-Forschungszentrum erklärt es.

Unser Geschmackssinn

Der Mensch hat nur fünf Geschmacksrichtungen, dennoch nehmen wir unsere Nahrung sehr differenziert wahr. Wie funktioniert unser Geschmackssinn?

Aus den Tiefen des Waldes

Unbekannte Erreger gedeihen in den entlegensten Gebieten der Erde – Klimawandel und Umweltzerstörung machen den Kontakt mit Menschen immer wahrscheinlicher. Der Virologe Dániel Cadar erforscht die Viren des ecuadorianischen Regenwalds. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit.

Kann Vergessen heilsam sein?

Albrecht Stroh vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung über die Kraft des Vergessens.

Die Zuckerkrankheit

Immer mehr Menschen erkranken im Laufe ihres Lebens an Diabetes. Warum ist das so? Und was kann man tun, damit man nicht krank wird?

»Ein geschädigtes Gehirn kann man kaum noch heilen«

Warum ist es so schwierig, eine wirksame Therapie gegen Alzheimer zu entwickeln? Wir haben den Neurobiologen Stefan Remy gefragt.

»Ich würde mir mehr Wissen über die Krankheit wünschen«

Warum dauert es oft sehr lange bis zur Diagnose Kinderrheuma? Und was bedeutet sie für die kleinen Patienten? Tilmann Kallinich vom Deutschen Rheuma-Forschungszentrum im Gespräch.

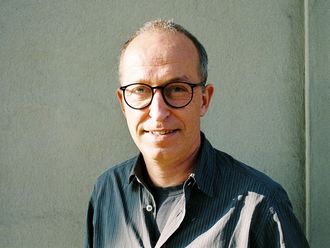

Der Zellsortierer

Seit mehr als drei Jahrzehnten erforscht Andreas Radbruch unser Immungedächtnis. Der Immunologe will falsche Erinnerungen gezielt löschen – und damit Autoimmunkrankheiten wie Rheuma heilen.

Meine Tochter, das Rheuma und die Pandemie

Eines Tages konnte die Tochter unseres Autors nicht mal mehr Laufrad fahren. Es dauerte ewig bis zur Diagnose: Kinder-Rheuma. Und dann kam auch noch die Corona-Pandemie.

Meine Welt ... kann heilen.

Dieses Mal nimmt uns Luca Gattinoni vom Leibniz-Institut für Immuntherapie mit in seine Welt.

Neun Milliarden und Eins: Gesundheit

Ende 2022 hat die Weltbevölkerung die Acht-Milliarden-Grenze überschritten. In unserem Dreiteiler »Neun Milliarden und Eins« wagen wir einen Blick in die Zukunft: Wie wird eine Welt, in der 9 Milliarden Menschen leben, aussehen, vor welche Herausforderungen wird sie uns stellen und was macht Hoffnung?

Das Braun der Breze

Die Lebensmittelchemikerin Jana Raupbach will herausfinden, wie unser Körper auf braune Lebensmittel reagiert.

Können Pilz-Burger die Wälder der Erde retten?

Der Nachhaltigkeitsforscher Florian Humpenöder macht einen Vorschlag, wie Pilzkulturen unseren Fleischkonsum reduzieren könnten.

Full House

Abermilliarden Bakterien besiedeln unseren Darm. Warum sind sie Hoffnungsträger für die Medizin und wie können wir die vielfältige Gemeinschaft pflegen?

Haben wir Corona überstanden?

Der Epidemiologe Hajo Zeeb erklärt, welche Situation wir im dritten Winter der Pandemie erwarten können und wie sich der Umgang mit dem Virus verändert.

Gefährlicher Schutz

Sonnencreme schützt uns vor Hautkrebs, doch die enthaltenen UV-Filter können verheerende Schäden unter Wasser anrichten. Verboten sind die Stoffe trotzdem nicht. Kathrin Fisch vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde untersucht die Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt.

»Es geht um die Weltgesundheit«

Die Pharmaindustrie investiert kaum in neue Antibiotika gegen Tuberkulose – und reicht die Verantwortung an Forscher wie Florian Kloß weiter.

Schneller als die Viren

In Ostafrika werden Krankheitserreger oft erst nach Wochen in weit entfernten Laboren erkannt. Das gibt Viren gefährlich viel Zeit. Mobile Labore verkürzen sie.

Teilchenlehre

Nanopartikel sind winzig – können aber großen Schaden anrichten. Welche Verantwortung ergibt sich daraus für die Forschung? Fünf Beispiele.

Bakterienkiller

Mit einem neuen Desinfektionsmittel wollen zwei Physiker und eine Umweltwissenschaftlerin besonders gefährliche Keime abtöten.