Alle Artikel

Idyll und Verbrechen

Wie erinnert man in schönster Bergwelt an die Schrecken des Nationalsozialismus? Zu Besuch in der Dokumentation Obersalzberg.

Braucht Deutschland die Vier-Tage-Woche?

Der Ökonom Marcel Fratzscher findet: Wirtschaft und Politik sollten sich für neue Arbeitsmodelle öffnen.

»Archäologie ist eine Wissenschaft, die über den Menschen forscht«

Was verraten archäologische Funde über frühere Formen des Zusammenlebens? Und wie lässt sich ein Museum heute neu denken? Alexandra W. Busch im Gespräch.

Das Herzensprojekt

Die Migrationsforscherin Regina Becker untersucht, ob die Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen ins deutsche Bildungssystem gelingt.

Die Geschichte der »gewerbsmäßigen Unzucht«

Sexarbeit ist in Deutschland erst seit 2002 als Beruf anerkannt. Die Historikerin Annalisa Martin hat erforscht, unter welchen Schwierigkeiten die Frauen in dem Graubereich davor arbeiteten.

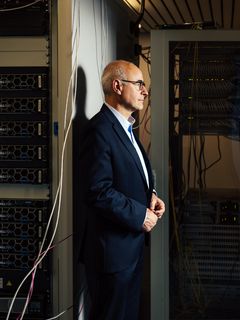

Ökonomie der Hoffnung

Der Ökonom Ottmar Edenhofer kämpft seit Jahren für den Klimaschutz – von Utopien hält er nicht viel. Wir haben ihn am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung besucht. Portrait eines Nicht-Radikalen.

Behinderung ist eine kulturelle Kategorie

Die Kunsthistorikerin Verena Suchy erforscht Perlfiguren aus der Frühen Neuzeit.

Mental health, a human right

A large part of our adult lives we spend working. But more and more often, everyday life in the office, workshop or library is proving to be a source of mental illness. About time we started talking about it!

Auf einen Keks mit Leibniz: Vertrauen

In Folge zehn seiner Kolumne denkt Christian Uhle darüber nach, auf was wir vertrauen können – und wo es Grund zur Skepsis gibt.

Wie können wir den Gender-Wealth-Gap schließen?

Am Frankfurter Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung untersucht Christine Laudenbach die Wohlstandslücke zwischen Männern und Frauen – und wie sie geschlossen werden kann.

Spendenreport

Was bewegt Menschen dazu, einen Teil ihres Geldes abzugeben – freiwillig? Die Ökonomin Maja Adena untersucht es am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

Kann Krypto die Umwelt retten?

Man kennt die Blockchain-Technologie von Kryptowährungen wie Bitcoin. Kann sie den Umweltschutz vorantreiben?

Hat das Bargeld eine Zukunft? (Teil 2)

In unserer Rubrik »Pro & Contra« diskutieren dieses Mal zwei Ökonomen: Oliver Holtemöller und Alexander Kriwoluzky.

Hat das Bargeld eine Zukunft? (Teil 1)

In unserer Rubrik »Pro & Contra« diskutieren dieses Mal zwei Ökonomen: Oliver Holtemöller und Alexander Kriwoluzky.

»Der Advent war früher eine Zeit der Entbehrung, nicht des Glühweins«

Welche Bedeutung hatte die Adventszeit früher und warum feiern wir sie heute noch?

Was passiert, wenn Vielfalt fehlt?

Achim Wambach über die Monopolstellung großer Techkonzerne.

Wem nützt die WM in Katar?

Am Sonntag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar – und das Gastgeberland steht massiv in der Kritik. Woher rührt die Empörung? Und wie profitiert das Emirat von dem Turnier? Der Politologe Eckart Woertz im Gespräch.

Sechs Brüder sollt ihr sein

Jugoslawien verband Millionen Menschen verschiedener Nationen, Ethnien und Religionen. Was hielt den Vielvölkerstaat zusammen, bevor er unter unermesslichem Leid zerriss? Der Historiker Ulf Brunnbauer über die Ambivalenz nationaler Vielfalt.

Ich bin dann mal forschen ... Teil 3

Manche Fragen führen um die halbe Welt. Leibniz-Forschende berichten von ihren Abstechern ins Feld.

Haben wir Corona überstanden?

Der Epidemiologe Hajo Zeeb erklärt, welche Situation wir im dritten Winter der Pandemie erwarten können und wie sich der Umgang mit dem Virus verändert.